序言:被低估的中等生群体

2023年某省会城市中考放榜后,教育局统计数据显示:总分处于60%-75%区间的考生占总参考人数的41.7%,其中最终被普通高中录取的比例达到83.6%,这个数据揭示了一个重要事实——中等生群体不仅数量庞大,其升学潜力更远超家长和学生的普遍认知,本文将深度解析中等生的升学突围路径,提供具有实践价值的备考策略。

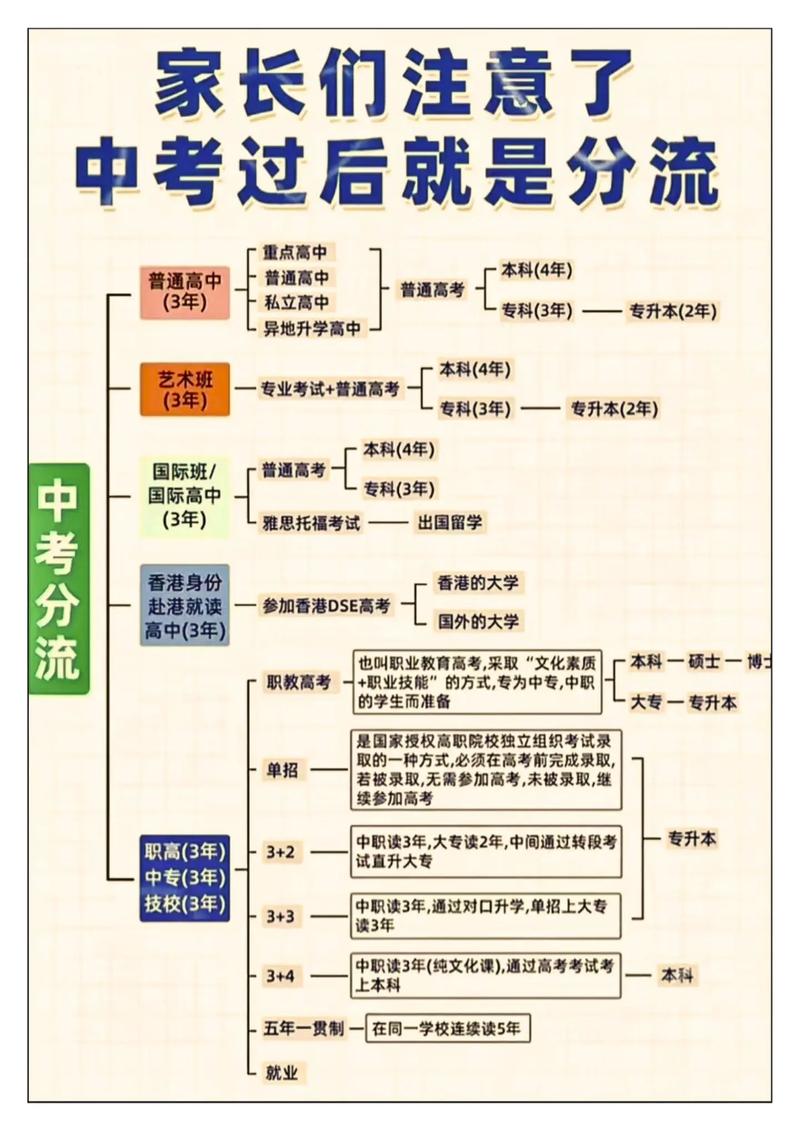

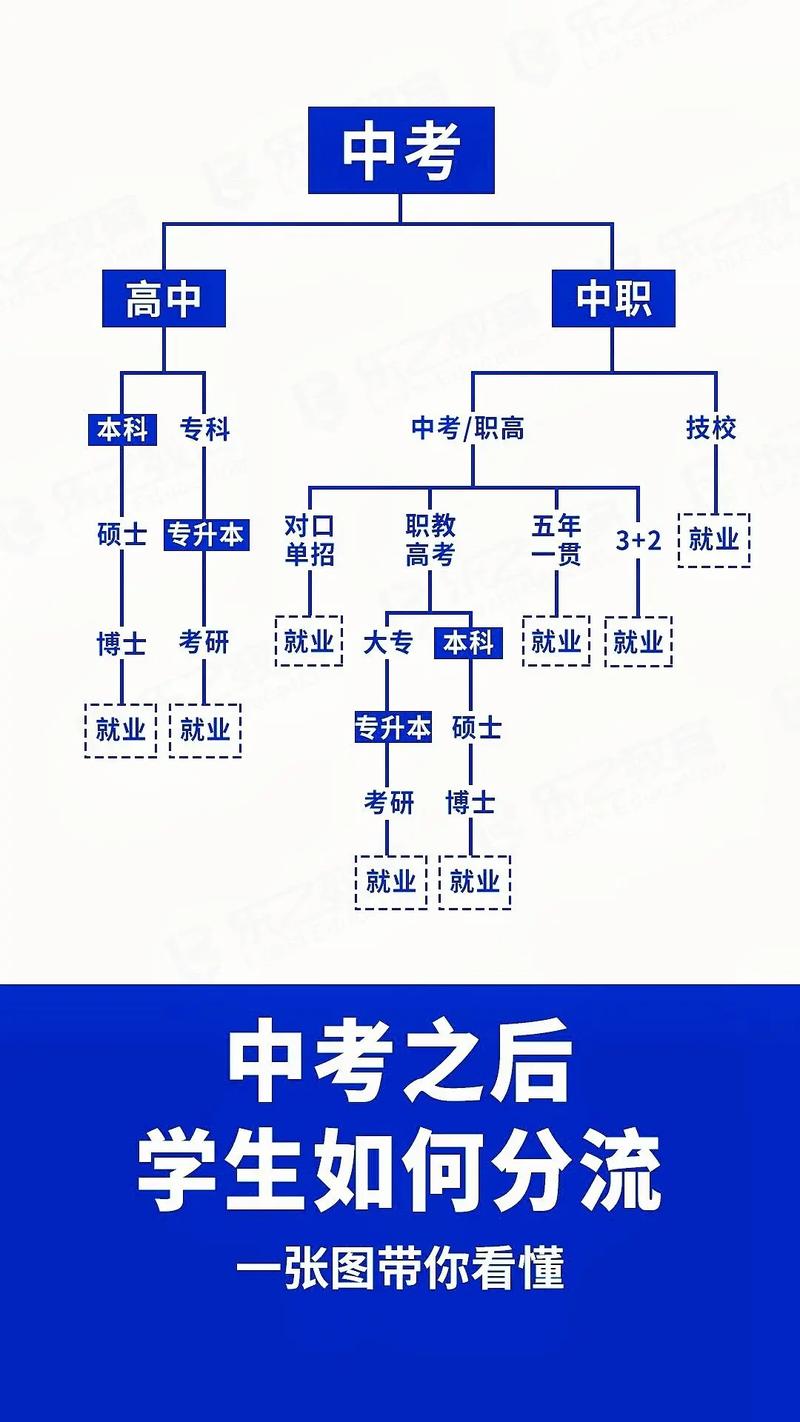

中考升学现状深度解读

- 升学率的地域差异图谱 根据教育部基础教育质量监测中心数据,全国普通高中平均录取率已从2018年的58.3%提升至2023年的65.1%,但具体到不同区域:

- 东部教育强市(如苏州、杭州)保持75%-85%录取率

- 中部人口大省(如河南、安徽)稳定在60%-65%

- 西部部分地区(如云南、贵州)突破55%大关

- 成绩中等者的精确定位 以满分750分的中考为例:

- 头部学生:630分以上(前15%)

- 中等偏上:570-630分(15%-35%)

- 中等生:510-570分(35%-65%)

- 基础薄弱生:510分以下

特别值得注意的是,近年各地中考命题难度系数稳定在0.65-0.75之间,这意味着基础题占比达70%,中等难度题占25%,真正的高难度题仅占5%。

影响升学成败的四大核心因素

-

地域政策的杠杆效应 2023年起推行的"优质高中指标到校"政策,要求示范性高中将不低于50%的招生名额直接分配到各初中,这意味着中等生在普通初中的竞争优势可能超过重点初中的同分段学生,例如南京某普通初中学生王同学,凭借校排名第25位(总分568)成功获得南师附中指标生资格。

-

学科平衡的生死线 某地级市教育研究院追踪调查显示:单科低于及格线的考生,升学成功率骤降42%,典型失败案例李同学(总分553),因物理仅得48分(满分90),与心仪高中失之交臂,而成功逆袭的张同学(总分562)通过强化训练,将英语从92分提升至117分(满分120),实现总分跨越。

-

改革红利的窗口期 2024年即将全面实施的中考改革方案中,综合素质评价占比提升至15%,这为擅长实践操作、文体特长的中等生开辟新赛道,杭州某中学开设的"实验操作特训营",帮助37名中等生通过科技类加分实现升学逆袭。

-

心理韧性的隐形战场 北京师范大学基础教育质量监测中心的研究表明:在模考排名波动20%区间内的考生中,心理素质优良者的最终成绩平均提升23.6分,典型实例是郑州考生刘某,在三次模考成绩震荡(校排名第152-198名)的情况下,通过专业心理辅导,最终中考排名跃升至第89名。

科学备考的五大突围策略

- 升学目标的精准定位 建议家长协助孩子建立"三级目标体系":

- 保底目标:往年录取线降10分的学校

- 冲刺目标:当前水平对应的基准学校

- 理想目标:通过努力可触及的优质高中

具体操作可参考"近三年录取数据对比法":收集目标高中录取线在本校的对应排名,建立动态参照系。

- 阶梯式复习规划 推荐"3+2+1"复习模型:

- 第一阶段(3个月):系统梳理教材知识点,完成知识导图构建

- 第二阶段(2个月):专题突破(重点解决失分率40%以上的题型)

- 第三阶段(1个月):仿真模考(每周2次全真模拟,建立考试生物钟)

某地重点初中实践数据显示,严格执行该计划的中等生群体,模考平均提升达41.5分。

- 学科补强的黄金法则 针对薄弱科目实施"靶向治疗":

- 数学:建立"错题银行",每日存取5道典型题

- 英语:实施"135阅读法"(每天1篇完形+3篇阅读+5句翻译)

- 物理:创建"实验操作手册",将23个重点实验可视化

某培训机构跟踪案例显示,坚持该方法的学生,薄弱学科平均提分率达27.3%。

- 考场发挥的实战技巧

- 时间管理:推行"442答题原则"(40%时间完成基础题,40%时间攻克中档题,20%时间冲击难题)

- 审题训练:建立"三色标注法"(黑笔标已知,蓝笔标关键,红笔标陷阱)

- 应急机制:制定"5分钟冷静方案"(含深呼吸、积极暗示、暂时跳题等步骤)

- 家庭支持的智慧之道 建议家长实施"三要三不要"原则:

- 要营造稳定环境,不要频繁更换辅导老师

- 要关注过程进步,不要紧盯分数波动

- 要建立合理期望,不要制造焦虑情绪

升学后的持续发展建议

- 暑期衔接的关键准备

- 学科层面:预习高中前三个单元的核心概念

- 能力层面:强化自主学习能力(建议每天2小时自主研修)

- 心理层面:参加高中生成长训练营

- 高中学习的提前布局

- 建立"学科能力档案",明确优势与短板

- 接触大学先修课程(如AP微积分基础)

- 参与研究性学习项目(建议选择与初中知识衔接的课题)

升学不是终点而是新起点

2023年高考数据显示,当年中考成绩处于中等的学生中,有19.7%在高考进入全省前30%,这印证了教育界的共识:初中阶段的成绩只是人生长跑中的一站,通过科学的规划、持续的努力和良好的心态,中等生不仅能顺利升入高中,更可能在后续学习中实现质的飞跃,家长和学生需要明确:比升学更重要的是培养终身学习的能力,比分数更重要的是保持求知的热忱,教育的真谛,在于让每个孩子都能找到适合自己的成长节奏。