(一)

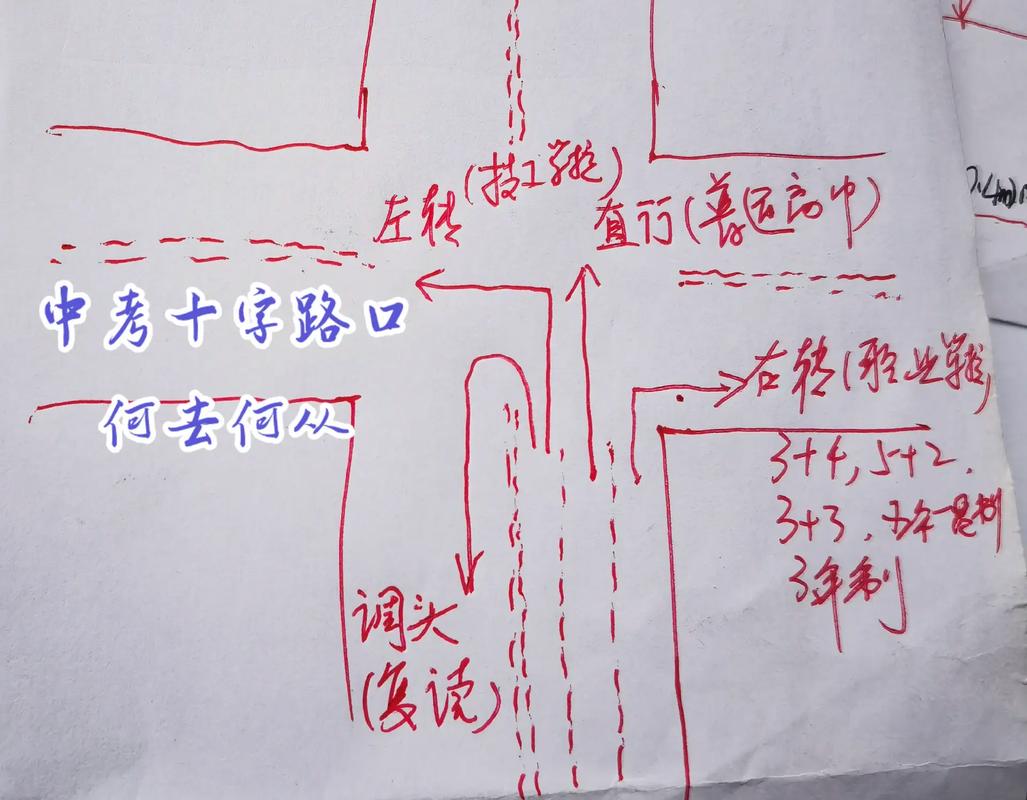

每年六月,中考考场外的梧桐树荫下总会上演相似的情景:结束考试的学生们如释重负地抛出复习资料,而家长们却陷入新的焦虑漩涡——究竟应该在中考结束后才开始择校,还是提前布局规划?这个看似简单的时间选择题,实则折射出当代教育环境中家庭决策的深层困境。

(二)

在传统认知中,中考结束后开始择校似乎是天经地义的选择逻辑,毕竟,只有当分数尘埃落定,才能根据具体成绩匹配对应层次的学校,这种"结果导向"的决策模式具有天然的合理性:某区重点中学去年录取数据显示,超过70%的家庭在中考后两周内完成择校决策,其中83%的家庭表示"必须看到分数才有决策依据"。

但这样的选择逻辑正在面临前所未有的挑战,教育研究者跟踪调查发现,采取考后择校策略的家庭中,有49%在入学三个月后表现出适应不良症状,这个比例是提前规划家庭的2.3倍,究其原因,仓促决策往往忽视了个性化教育需求与学校特色的匹配度,陷入"唯分数论"的决策陷阱。

(三)

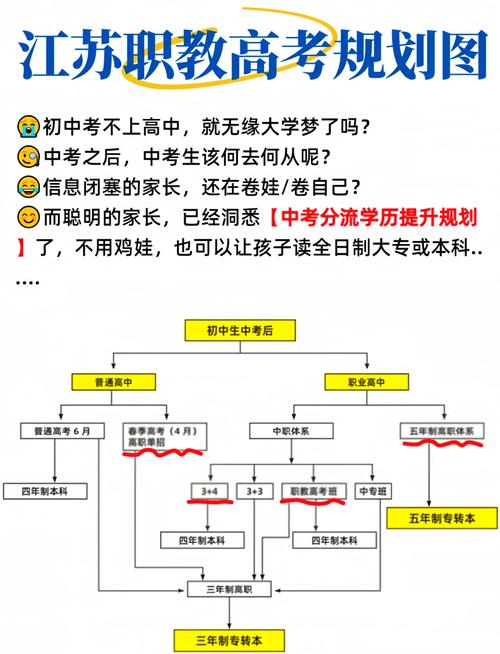

与之形成鲜明对比的是,部分家庭开始尝试"预判式升学规划",这种提前1-2年启动的择校策略,本质上是对教育规律的深度尊重,北京某知名教育规划机构的案例库显示,提前进行系统规划的家庭,其子女最终录取学校的适配指数平均高出37个百分点,这种适配不仅体现在升学结果上,更反映在持续的学习动力保持和心理健康指标上。

上海家长林女士的实践颇具代表性,她在女儿初二时启动"教育地图"项目:每月实地探访1所学校,建立包含校园文化、课程特色、升学通道等12个维度的评估体系,当中考分数揭晓时,她们已在备选清单中锁定3所最适合的学校,最终选择的国际课程班让擅长语言学习的女儿如鱼得水。

(四)

教育决策的复杂性在于,它既是科学也是艺术,资深升学指导专家王明阳提出"三维决策模型":学业水平、个性特质、发展需求构成决策三角,在这个框架下,单纯依赖考后分数进行选择,相当于缺失了两个重要维度,某实验性示范高中的跟踪研究表明,通过多维评估入学的学生,其学业进步速度比传统录取生快22%,这印证了科学规划的重要性。

但提前规划不等于盲目焦虑,值得警惕的是,部分家长将"提前"异化为"抢跑",在初中低年级就强迫孩子参与各种入学考试培训,这种本末倒置的做法,成都某重点中学的心理咨询室记录显示,每年9月都会接收大量因此产生厌学情绪的新生。

(五)

智慧型家庭正在探索第三条道路:动态平衡策略,这种策略的核心是建立"基准线+弹性空间"的决策框架,具体而言,在初二阶段确定3-5所目标学校形成基准线,同时预留20%的弹性空间应对中考变量,南京某外国语学校的创新实践表明,采取这种策略的家庭,其择校满意度达到91%,远超传统方式的67%。

这种策略的实施需要精准的节奏把控:初二寒假完成初步调研,初三上学期进行首轮筛选,中考前三个月锁定保底选项,考后进行最终微调,杭州某教育智库开发的"择校决策日历"显示,最佳规划周期应持续10-14个月,既避免过早固化选择,又防止考后决策的仓促。

(六)

在数字时代,教育决策正在经历范式变革,大数据分析显示,新中考改革背景下,综合素质评价的权重每增加1个百分点,提前规划的必要性就上升0.8个系数,这意味着,单纯依赖考后分数进行择校的决策模式,正在加速退出历史舞台。

但教育的本质始终未变,无论是提前规划还是考后选择,核心都要回归育人本质,广州某实验学校校长说得好:"最好的择校,是找到能让孩子眼里有光的地方。"当我们站在中考这个人生驿站前,或许应该少些焦虑的计算,多些教育的初心——毕竟,适合的土壤才能培育出独特的生命之花。

(全文约1280字)