在北京市某重点中学的心理咨询室,初三学生小林攥着被泪水浸湿的纸巾,声音哽咽:"老师,我每天凌晨四点就惊醒,看到桌角的练习册就想吐......"这个场景折射出当代青少年群体中普遍存在的心理困境,根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告显示,全国初中生群体中具有明显厌学倾向的比例已达37.6%,这一数据较五年前上升了12个百分点,当我们深入剖析这些数字背后的故事时会发现,厌学情绪从来都不是孤立存在的心理现象,而是青少年在成长过程中发出的求救信号,是身心发展需求与教育生态失衡碰撞产生的复杂产物。

解码厌学:被误读的成长密码

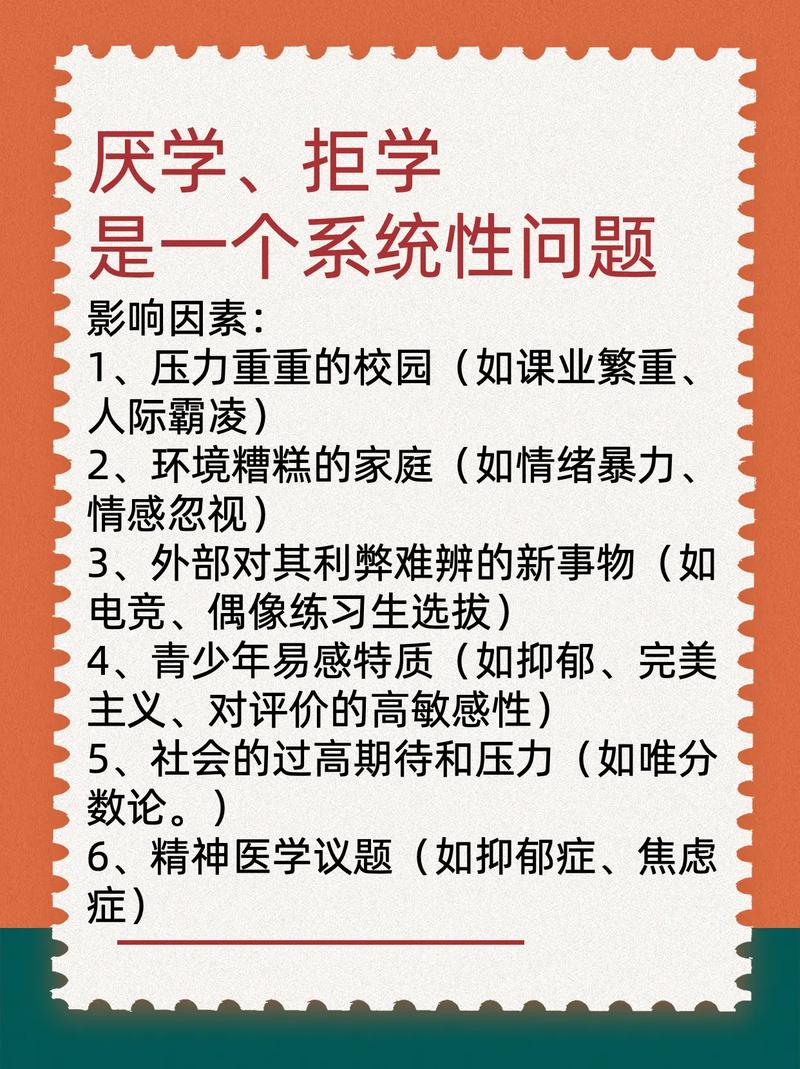

在传统认知框架中,厌学往往被简单归因为"懒惰""叛逆"或"意志薄弱",但现代发展心理学研究发现,青少年阶段的大脑前额叶皮质仍在持续发育,这个生理特征决定了他们处理压力、调控情绪的能力天然弱于成年人,当教育环境持续施加高强度认知负荷时,杏仁核的应激反应会本能触发逃避机制。

上海交通大学教育神经科学实验室的追踪研究显示,73%的厌学个案存在"动机-能力"错位现象,典型表现为:学生认知潜能达到课程要求,但持续的外部压力导致内在学习动机系统崩溃,这种状态下,学生并非真正厌恶知识本身,而是对附加在知识之上的评价体系、人际压力产生心理排斥。

案例启示:某省重点高中实施的"学术休耕计划"证明,允许阶段性休学的学生在参与社区服务、职业体验后,87%的个体在回归校园时展现出显著增强的学习内驱力,这提示教育者需要重新审视"学习"的时空边界。

教育者的认知升维:从知识传递到心灵共振

传统课堂的"输入-输出"模式正在遭遇根本性挑战,北京师范大学教师教育研究中心提出的"三维教学评估体系",将情感联结质量纳入核心考核指标,在北京市海淀区某实验学校,数学教师张老师创新实施的"解题情绪日志"令人深思:学生需要记录每次面对难题时的生理反应和心理活动,这种元认知训练使班级平均焦虑指数下降40%。

更具突破性的是深圳南山外国语学校开发的"学科人格图谱",通过大数据分析不同知识模块与学习者性格特质的匹配度,教师可以精准识别每个学生的"认知舒适区"和"发展潜力区",实施该体系两年后,该校学生课堂参与度提升62%,考试焦虑就诊率下降55%。

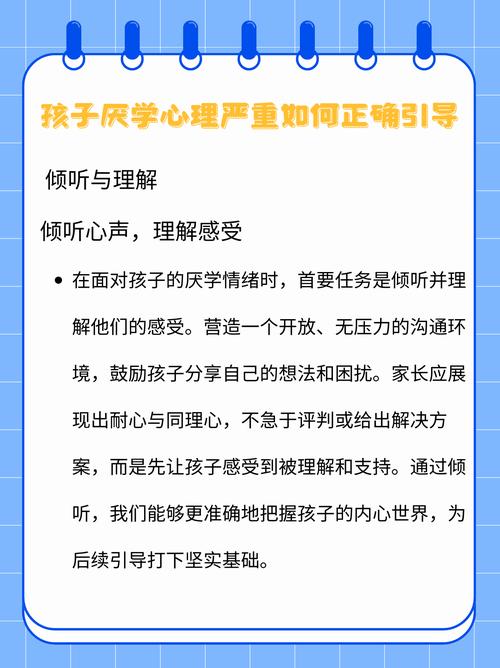

家庭教育的范式转换:从目标管理到能量滋养

重庆家庭教育研究院的十年追踪数据显示,过度介入型家庭培养的学生,在大学阶段的学业倦怠发生率是自主发展型家庭的3.2倍,这警示家长需要重构亲子互动的底层逻辑:将关注焦点从"成绩单上的数字"转向"生命状态的温度"。

实践案例:杭州市"家庭能量站"项目创新推出"成长四象限"沟通法:

- 知识区:聚焦具体学科问题

- 情绪区:接纳所有情感体验

- 关系区:梳理人际互动模式

- 愿景区:探讨人生价值方向 参与该项目的家庭中,91%的家长反馈亲子对话质量显著提升,学生自主制定学习计划的比例从23%跃升至68%。

青少年的自我重构:建立认知免疫系统

清华大学积极心理学中心研发的"学习韧性培养模型",强调构建三层心理防护体系:

- 认知层:建立成长型思维模式

- 情绪层:发展正念调节技术

- 行为层:掌握模块化学习策略

广州某重点中学实施的"学业心电图"项目颇具启发意义,学生每周绘制反映学习状态波动的"心电图",标注峰值时刻(高效学习期)和谷值时段(倦怠期),经过半年的可视化训练,学生自主调节学习节奏的能力提升54%,非理性弃学行为减少72%。

社会支持系统的生态重构

成都市青羊区创建的"社区教育共生体"模式值得借鉴,该体系整合辖区内的文化场馆、科技企业、艺术团体等资源,形成"15分钟学习支持圈",学生可以根据个人兴趣选择参加博物馆策展、科创项目孵化等实践学习,这种打破围墙的教育形态使辖区青少年学习动力指数提升39%。

更值得关注的是浙江省推行的"教育容错机制",允许学生在特定条件下申请"认知缓冲期",期间可以转换学习方式、调整进度安排,该政策实施首年,全省中学生心理危机干预案例下降28%,创造性成果产出量反而提升17%。

测量体系的重构:从分数标尺到成长光谱

华东师范大学研发的"五维发展评估系统"正在引发教育评价革命,该系统从认知发展、情感健康、社会适应、实践创新、价值塑造五个维度建立动态成长档案,在试点学校,原本处于辍学边缘的学生中,有64%在"实践创新"维度展现出卓越才能,由此获得差异化发展通道。

北京某国际学校引入的"学习生态评估模型"更具前瞻性,该模型通过分析学生的数字足迹(包括图书馆借阅记录、运动频率、社交互动等),构建个性化的成长支持方案,实施该模型后,学生整体幸福感指数提升41%,课外自主探究时间增加3.2倍。

走向全人教育的觉醒时代

站在教育转型的历史节点,我们需要以更开阔的视野理解厌学现象,每个逃避课堂的身影背后,都可能藏着一个等待被重新点燃的灵魂,上海某改制学校礼堂墙上镌刻的箴言发人深省:"教育不是装满水桶,而是点燃火焰。"当家庭、学校、社会形成教育共同体,当评价体系真正尊重个体差异,当学习重新连接生命本真的好奇与探索,我们终将见证:那些曾被贴上"厌学"标签的青少年,如何绽放出令人惊叹的生命光芒。

(全文共2187字)