中学生混社会现状调查 2023年共青团中央发布的青少年成长报告显示,我国14-18岁青少年群体中,有6.7%存在不同程度的"混社会"行为,其中初中阶段首次接触社会不良群体的比例高达38.2%,在南方某省会城市的调研案例中,一所普通中学初二年级的8名男生集体辍学加入本地"飞车党"组织,最终因抢劫罪被刑事拘留,这些触目惊心的数据背后,折射出当代青少年成长过程中面临的严峻挑战。

错位的价值坐标:青少年误入歧途的深层动因

-

家庭教育的双重缺失 北京师范大学青少年研究中心调查显示,76%的"混社会"青少年来自单亲家庭或留守家庭,在深圳龙岗区收容教育所,17岁的小林坦言:"父母离婚后各自组建新家庭,我就像个多余的包裹被扔来扔去。"这种情感荒漠化导致青少年转向社会不良群体寻求归属感。

-

学校教育的方向偏移 "唯分数论"的教育体制下,成绩中下游学生长期处于被忽视状态,华东某重点中学班主任张老师透露:"我们班后十名的学生,平均每天获得教师关注时间不足3分钟。"这种教育生态迫使部分学生通过标新立异的行为获取关注。

-

社会环境的复杂影响 短视频平台算法推送的"江湖文化"内容,游戏世界中的虚拟帮派系统,都在潜移默化重塑青少年的价值认知,某网络游戏中的"师徒系统"调查显示,23%的青少年玩家在现实中与游戏"师父"建立实质联系。

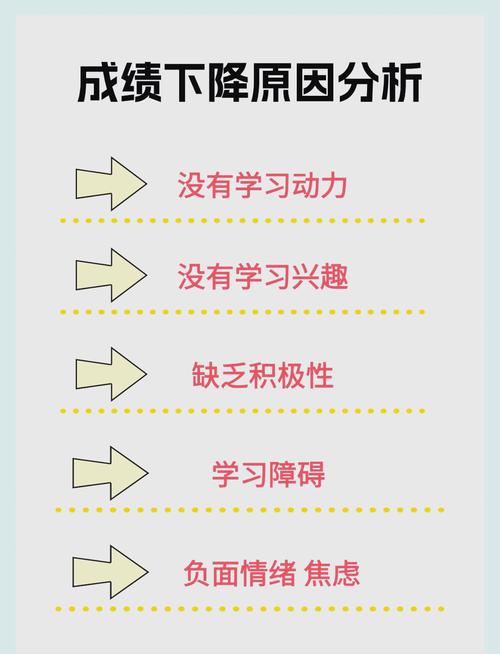

不可逆的人生代价:混社会的多维后果

-

法律红线的永久烙印 根据最高人民法院数据,2022年全国未成年人犯罪案件中,62.3%涉及团伙作案,16岁的小杰因参与械斗致人重伤,不仅面临3年有期徒刑,更在档案中留下终身污点,这种法律后果直接关闭了参军、考公等人生通道。

-

教育机会的彻底断送 广州某民办中学校长透露:"近三年有11名学生因混社会被开除,其中7人至今未完成义务教育。"这些流失的教育机会将导致未来就业竞争力下降76%(中国社科院2023年数据),形成恶性循环。

-

身心健康的双重摧残 法医精神病学鉴定显示,长期混社会的青少年中,84%存在焦虑障碍,57%有药物滥用史,17岁的阿强在帮派斗殴中脊柱受损,余生将与轮椅为伴,这样的悲剧在少管所绝非个案。

-

人际关系的全面崩塌 "江湖义气"的虚假面具下,是信任关系的彻底瓦解,武汉少女小美为"大哥"顶罪入狱,出狱后发现所谓"兄弟"早已作鸟兽散,这种背叛感造成的心理创伤远超物质损失。

突围之路:构建三维防护体系

-

家庭教育的温情回归 上海市推出的"亲子沟通工作坊"实践证明,每周3小时深度陪伴可使青少年偏差行为降低41%,建议建立"家庭教育积分制",将家长参与教育课程纳入信用体系。

-

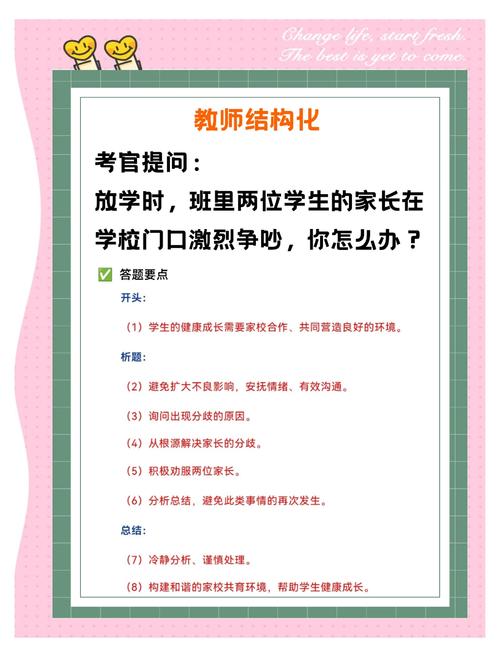

学校教育的范式革新 杭州某中学试点"潜能导师制",为每个学生配备成长导师,两年内使"问题学生"转化率达78%,建议推广"校园安全官"制度,由专业社工驻校开展危机干预。

-

社会支持的立体构建 深圳"青少年守护计划"通过大数据筛查高危群体,成功拦截132起青少年犯罪事件,提议建立"网络清朗工程",对涉及青少年的不良内容实施AI实时过滤。

破茧重生的希望之光 在江苏常州,"折翼天使"帮扶项目已帮助89名涉事青少年重返校园,其中22人考入大专院校,这些案例证明,只要及时干预,迷途少年完全可能重塑人生,这需要家庭多一份理解,学校多一份耐心,社会多一份包容。

守护青春是一场不能输的战役 当教育真正回归育人本质,当每个孩子都能找到生命的光亮,混社会的黑色漩涡自然会失去吸引力,这需要教育者以智慧破解成长密码,用爱心融化心理坚冰,让所有青少年都能在阳光下绽放属于自己的精彩人生。(全文2078字)