九月的秋风裹挟着桂香吹进教室时,初三学子们迎来了检验暑假学习成果的首次月考,当那张承载着期待与忐忑的成绩单最终展开,部分学生或许会因未达预期的分数陷入迷茫,面对初三阶段的首场"摸底战",考后48小时是关键的黄金修复期,需要家长与考生共同把握这段特殊的心理调适期。

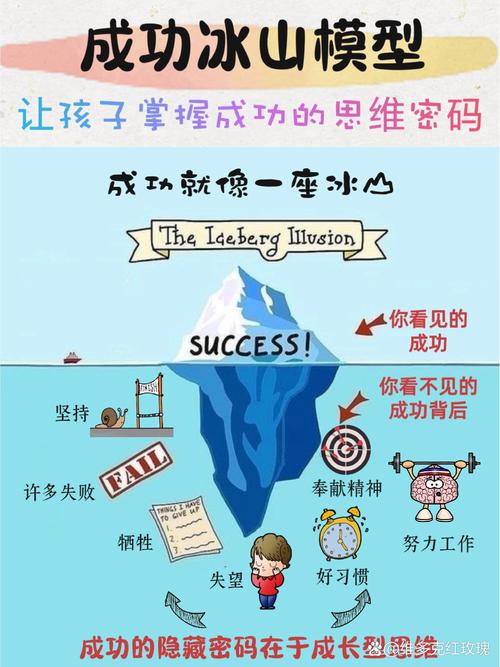

建立客观归因体系:多维透视成绩波动 考试成绩作为阶段性学习效果的显性指标,其背后往往隐藏着复杂的生成逻辑,对于月考失利的学生,首要任务是建立科学归因模型,避免陷入"全盘否定"的认知误区。

(1)知识图谱中的薄弱环节 建议学生将各科试卷进行"CT式扫描",建立三维分析模型:纵向梳理知识点关联性,横向对比各题型得分率,深度挖掘错误思维路径,例如数学试卷中函数与几何的综合题失分,可能暴露出知识迁移能力的欠缺;语文现代文阅读的集中错误,往往反映着文本解读方法的偏差。

(2)应试能力的显性短板 某重点中学教学跟踪数据显示,42%的月考失分源于非知识性因素,审题偏差、时间分配失衡、答题规范缺失等问题,常常在首次系统性考试中集中显现,某考生在物理考试中因未注意"保留两位小数"的要求连续失分,就是典型的技术性失误案例。

(3)心理适应的动态调试 从相对松散的暑期状态切换到高强度备考模式,部分学生会经历"开学综合征",临床心理学研究表明,约30%的初三学生会因环境适应不良导致阶段性学习效能下降,这种应激反应通常会在建立稳定学习节奏后自然消退。

构建精准修复方案:四维联动提升策略 基于归因分析结果,需要制定个性化提升方案,北京市特级教师王明阳提出的"四象限提升法"值得借鉴:将问题划分为紧急/重要两个维度,优先处理既紧急又重要的核心问题。

(1)错题档案的立体建构 摒弃简单的抄写式纠错,建议采用"三色标注法":黑色记录原题,蓝色书写标准答案,红色批注思维断层点,对于反复出现的错误类型,可建立"错题基因库",定期进行同类题强化训练,例如英语完形填空的上下文逻辑判断失误,可通过专项训练培养语境感知能力。

(2)学习系统的动态优化 根据脑科学记忆曲线原理,建议将每日学习时间划分为45分钟模块,实施"3+2+1"复习策略:新知识学习3小时后进行首次回顾,2天后二次强化,1周后系统梳理,这种间隔重复法能使记忆留存率提升60%以上。

(3)心理韧性的渐进培养 引入正念训练技术,指导学生建立"呼吸锚点":在焦虑情绪升临时,通过深呼吸-屏息-慢呼气的循环练习恢复平静,同时设置"进步可视化墙",将每日微小的提升转化为可见的成长轨迹。

(4)家校协同的智慧配合 家长需扮演"战略观察员"角色,避免情绪化评价,建议采用"三明治沟通法":肯定努力过程→分析改进空间→鼓励后续行动。"这次数学虽然没达标,但你的错题整理很认真→函数部分需要加强数形结合训练→周末我们请老师做个专项辅导如何?"

重塑学习生态系统:构建可持续发展模式 月考的真正价值在于为后续学习提供校准坐标,教育专家建议从认知升级、方法迭代、环境优化三个层面建立长效学习机制。

(1)认知维度升级 引导学生建立"成长型思维",将考试视为学习过程的"体检报告"而非终极审判,清华大学附中开展的"错题价值挖掘"项目显示,系统分析20道典型错题带来的提升效果,相当于盲目刷题200道。

(2)方法体系迭代 推行"问题导向学习法"(PBL),将知识难点转化为探究课题,例如针对物理电路设计薄弱的问题,可设置"家用照明系统优化"实践项目,在真实情境中深化概念理解。

(3)支持环境优化 打造"沉浸式学习场域",通过环境暗示强化学习状态,建议将书桌分为三个功能区:中央"深度学习区"放置当日主攻内容,左侧"灵感捕捉区"存放错题本和思维导图,右侧"能量补给区"摆放计时器和励志便签。

制定弹性发展路线:把握关键转折期 首次月考后至期中考试的8周时间,是初三阶段重要的战略调整期,建议采用"双轮驱动"策略:既保证新课学习质量,又持续推进薄弱环节修复。

(1)时间管理的艺术 引入"番茄工作法"改良版:将晚间学习划分为4个50分钟单元,每个单元专注单一学科,单元间隔设置10分钟体能训练,这种文理交替、动静结合的模式能提升30%以上的学习效率。

(2)学科平衡的智慧 根据"木桶效应"原理,建议采用"保优补弱"策略:优势学科保持常规训练强度,薄弱学科实施"精准滴灌",例如英语稳定在90分段的考生,可将每日学习时间分配调整为数学40%、物理30%、英语15%、其他15%。

(3)模拟场景的预演 每月组织家庭模拟考,完全还原考试场景,通过反复的流程演练,能有效降低31%的考场焦虑指数,家长可扮演监考老师,严格把控收发卷时间,培养考生的时间感知能力。

站在初三的起跑线上,首次月考的波动恰似成长道路上的路标,提醒着前进的方向需要适时微调,教育心理学家布鲁姆的"掌握学习"理论指出,当学生获得足够的时间与恰当的方法,绝大多数人都能达到掌握水平,那些暂时落后的分数,不过是求知路上等待破译的成长密码,当理性分析取代情绪消耗,当科学策略置换盲目焦虑,这段看似曲折的备考历程,终将淬炼出超越分数的人生智慧。