七月的午后,心理咨询室里飘着淡淡的茉莉香,17岁的小雨蜷缩在沙发角落,手指无意识地绞着校服衣角:"老师,每天走进校门就像被扔进滚筒洗衣机,听课、考试、排名...我快喘不过气了。"这个重点中学的优等生,此刻却像只受伤的幼兽,这不是个例,中国青少年研究中心2023年的调查显示,73.6%的中学生存在不同程度的学业焦虑,其中34.2%已达到需要专业干预的程度。

解构焦虑:现代教育的多维压力源

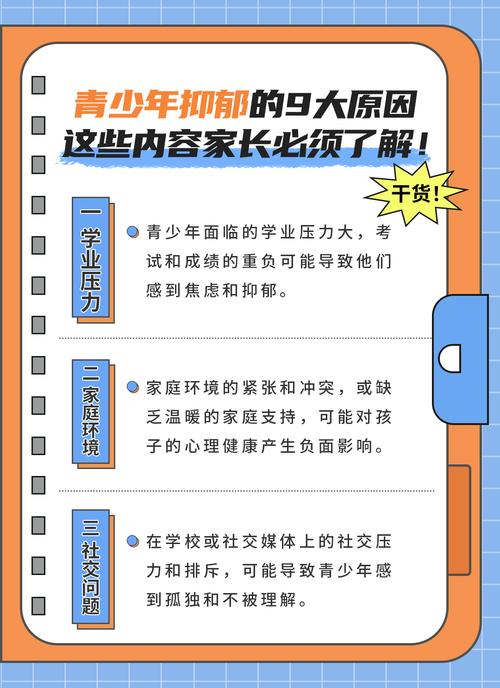

在传统认知里,学生的焦虑往往被简化为"抗压能力不足",但真相远比这复杂,教育生态学理论指出,青少年的心理健康是个人特质与环境系统交互作用的结果,当我们拆解这个"压力魔方",会发现至少存在六个维度:

-

超负荷的认知挑战:普通高中生日均学习时长已达12.8小时,是OECD国家平均值的1.7倍,某省重点中学的课程表显示,学生需要在6个月内掌握相当于美国AP课程3年量的物理知识。

-

扭曲的评价体系:当分数成为衡量价值的唯一标尺,某地"月考成绩墙"将学生照片按名次排列的极端案例,折射出评价异化带来的心理创伤。

-

断裂的代际对话:62%的家长仍信奉"吃得苦中苦"的传统教育观,与Z世代追求个性发展的需求形成认知鸿沟,就像小雨母亲那句"我们当年...",成为无数家庭沟通的死结。

-

失序的同辈竞争:在"清北率""985率"的指挥棒下,本该互助的同窗变成竞争对手,某校"重点班"学生自发组织的"学习封锁战",暴露了扭曲竞争生态。

-

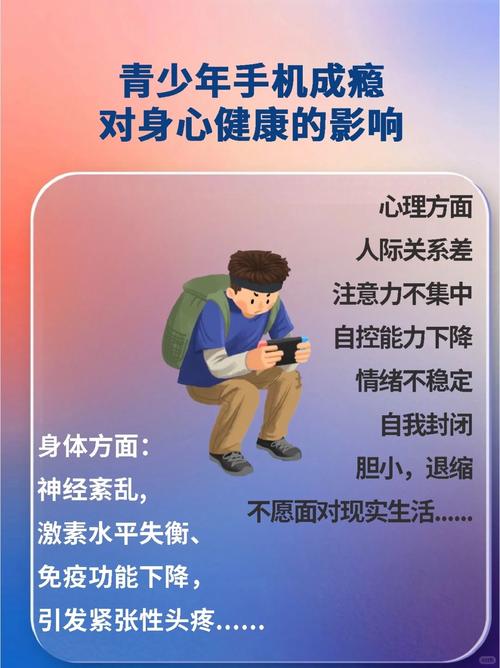

缺失的情感教育:当心理课频繁被主科挤占,青少年面对压力时就像没有操作手册的机器,调查显示,87%的中学生不知如何科学调节负面情绪。

-

割裂的自我认同:在标准化教育流水线上,独特个性往往被视为"需要矫正的偏差",16岁漫画少年阿杰的经历颇具代表性:他的速写本被没收时,班主任那句"这些能帮你考美院吗?"彻底击碎了创作热情。

突围路径:构建个性化的压力管理系统

破解学业焦虑不能止步于发现问题,更需要建设性的解决方案,基于积极心理学和神经教育学的最新研究,我们可以从四个维度构建应对体系:

(一)认知重构:给思维安装"过滤网"

-

破除绝对化认知:用"成长型思维"替代"必须思维",将"这次考砸了全完了"转化为"这次失误揭示了哪些知识盲点"。

-

建立情绪ABC日记:记录事件(A)-信念(B)-结果(C),数学不及格(A)→我天生愚笨(B)→放弃努力(C)",进而修正非理性信念。

-

设置"焦虑专用时段":每天预留15分钟集中处理担忧,其他时间出现焦虑念头时告诉自己:"这个问题已预约在X点思考。"

(二)行为调节:设计个性化压力阀

-

生理平衡术:研发适合青少年的"5-4-3-2-1"感官复位法——说出5种看到的颜色、4种听到的声音、3种触感、2种气味、1种味道,迅速回归当下。

-

微运动处方:课间3分钟"蝴蝶拍"(双手交叉轻拍肩部)、5组深呼吸配合脚趾抓地运动,能有效降低皮质醇水平。

-

创意宣泄法:某校心理社发明的"压力涂鸦墙",允许学生用可擦颜料自由创作,配合每月主题工作坊,成为情绪疏导的安全出口。

(三)环境优化:编织支持网络

-

家庭会议新模式:引入"3-2-1"沟通法则——3句客观陈述、2个具体建议、1个情感表达,如:"最近3周我每天学习14小时(事实),希望每周能有2小时自由时间(需求),这让我感觉被尊重(感受)。"

-

校园支持系统:参考芬兰中学的"三人支持小组"制度,由心理委员、学科导师、兴趣伙伴组成成长共同体。

-

社会资源链接:建立包含专业机构、朋辈热线、线上社群的"支持地图",某市青少年心理援助APP上线半年服务超10万人次。

(四)意义重建:寻找学业之外的生命支点

-

优势发现计划:通过霍兰德职业测试、多元智能评估等工具,帮助学生在标准化评价外建立自我认知坐标系,17岁的小琳就是在戏剧工作坊中重拾自信,后来成功申请到伯克利音乐学院。

-

志愿服务实践:参与动物保护、社区服务等项目,在利他行为中获得价值感,某抑郁倾向高中生通过流浪猫救助,重建了情感联结能力。

-

生涯规划启蒙:引入"职业影子日",让学生跟随心仪职业人士实地体验,15岁的航天迷小明在航天科工集团的参观日后,将学习动力转化为具体目标。

系统变革:教育生态的重构方向

个体的努力需要系统支持,新加坡教育部推行的"学习幸福感指数",将师生关系、课业负荷等软性指标纳入学校评估体系,上海某示范性高中试点的"无作业日",通过每月1天的完整留白,倒逼教学效率提升,这些探索揭示着教育改革的可能路径:

-

评价体系多元化:北京某国际学校引入"成长档案袋",收录学术作品、实践报告、反思日志等,全面记录发展轨迹。

-

课程设置弹性化:浙江课改允许学生在通过基础考核后,用项目制学习替代部分必修课时。

-

教师发展专业化:建立教师情绪劳动补偿机制,将心理健康教育能力纳入职称评审体系。

-

家校协同制度化:深圳某区推行的"家庭教育学分制",要求家长每年完成8学时亲子沟通培训。

站在教育变革的十字路口,我们需要重新理解"上学"的本质意义,它不是痛苦的修行,而是发现自我、连接世界的成长旅程,当小雨在咨询结束时说出"我想重拾钢琴,那是我的解压密码",我们看到了破茧的曙光,每个青少年都值得拥有这样的觉醒时刻——在知识习得与心灵成长之间,在竞争压力与生命绽放之间,找到属于自己的平衡点,这需要个体的勇气,更需要教育生态的集体进化,正如杜威所说:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"让我们携手缔造这样的教育现场:那里有挑战也有支持,有汗水更有欢笑,每个年轻灵魂都能找到自由呼吸的空间。