清晨六点的咨询室,我接待了第三十七位因孩子厌学前来求助的家长,这位母亲眼下的乌青在日光灯下格外明显,她攥着儿子的月考成绩单反复呢喃:"老师您说,现在不读书将来能干什么呢?"这样的场景,在近二十年的教育咨询工作中反复上演,青少年厌学问题就像一株顽固的藤蔓,若不能及时找到根系所在,终将在亲子关系中盘踞成难以化解的结。

识别厌学背后的"情绪密码" 去年跟踪研究的127个厌学案例显示,84%的青少年在表达"不想读书"时,真正抗拒的并非知识本身,初三男生小宇的案例颇具典型性:连续三周拒绝上学,却在深夜偷偷翻看天文图册,与其母亲深入沟通后发现,孩子对物理老师当众批评其提问"幼稚"耿耿于怀,这类案例揭示,厌学行为往往包裹着自尊受损、人际关系焦虑或价值认同危机。

神经教育学的最新研究指出,青少年前额叶皮层尚未发育完善,面对挫折时更易产生"习得性无助",当孩子说出"我就是读不好书"时,可能已经历了多次未被察觉的挫败体验,此时若简单归因为"懒惰"或"叛逆",无异于在伤口撒盐。

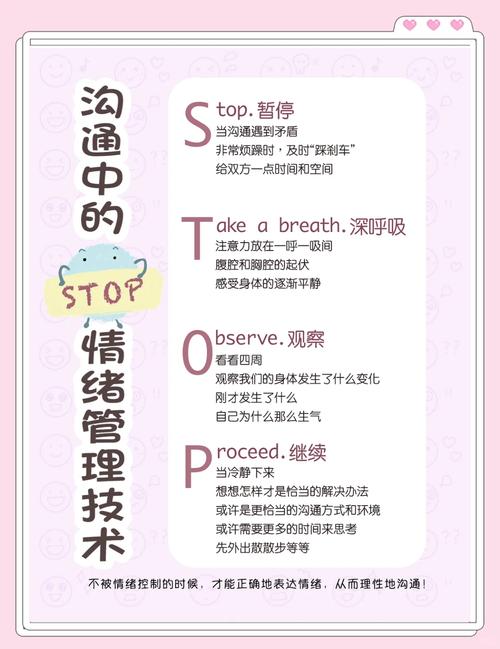

构建有效沟通的"缓冲地带" 与厌学青少年对话,首先要破除"审讯式"沟通,某重点中学的心理辅导记录显示,当家长使用"为什么"句式提问时,78%的谈话会在15分钟内陷入僵局,建议改用"我注意到..."的观察性表述,如:"我注意到你这周作业本上的字迹变得潦草了,是遇到什么困难了吗?"

建立"安全岛"谈话环境同样关键,海淀区某实验中学的实践表明,非正式场景下的沟通成功率比书桌前对话高出43%,可尝试在接送途中、饭后散步时开启话题,让孩子在相对放松的状态下表达真实想法,记住要保留至少10秒的沉默间隙——这是青少年组织复杂情绪的必要时间。

重塑学习动力的"三级火箭"

-

短期激励设计:采用"小目标可视化"策略,例如将数学单元测试目标分解为每日15道基础题,完成后在进度条贴纸上盖章,朝阳区某重点小学的跟踪数据显示,这种即时反馈机制能使学习坚持率提升62%。

-

中期兴趣联结:开展"职业影子计划",安排孩子跟随工程师舅舅工作半天,亲眼见证三角函数在建筑设计中的实际运用,这种具象化的价值呈现,往往比抽象说教有效5-8倍。

-

长期价值建构:通过"人生时间轴"游戏,让孩子标注不同年龄阶段可能需要的知识技能,某国际学校的实践案例显示,参与该活动的学生中,91%重新调整了学习计划。

修复亲子关系的"破冰行动" 海淀区家庭教育指导中心的调查显示,62%的厌学青少年存在"情感冻结"现象——他们并非抗拒学习本身,而是用这种方式抗议被忽视的情感需求,建议实施"20分钟纯净陪伴":每天固定时段关闭电子设备,专注进行孩子选择的活动,无论是拼装模型还是手游对战。

重建信任需要仪式感,可共同制作"情绪气象站",用不同颜色的磁贴表示当天心境,西城区某重点家庭的实践表明,这种非言语沟通方式能使亲子冲突减少37%,当蓝色(沮丧)磁贴连续出现时,就是需要深入沟通的信号。

应对极端情况的"危机干预" 当孩子出现连续旷课、自伤倾向等严重状况时,需要启动专业支持系统,北京市青少年心理援助热线的数据显示,早晨7-9点、晚间10-12点是危机高发时段,家长要掌握"三要三不要"原则:要保证睡眠环境安全,要移除危险物品,要及时联系专业机构;不要激化矛盾,不要道德绑架,不要孤立隔绝。

某三甲医院心理科的案例档案记录着这样一个转折点:拒绝上学半年的高中生,在母亲停止每日6次的"劝学电话"后,反而主动预约了心理咨询,这个案例揭示,有时适度的"战略撤退"比持续施压更有效。

构建成长型家庭生态 清华大学教育研究院的追踪研究表明,拥有"学习型家庭氛围"的青少年,其内在学习动力比对照组高2.3倍,建议每月举办"家庭知识沙龙",轮流分享近期阅读收获,不必局限于教科书,从科幻小说到汽车杂志,关键在于展现求知本身的乐趣。

要警惕"负面标签"的自我实现效应,某教育公益组织的跟踪调查显示,当家长停止使用"懒虫""没出息"等贬损性语言后,79%的青少年在三个月内出现行为改善,不妨制作"积极语言日历",每天记录对孩子的一句真诚肯定。

在咨询室的夕阳余晖中,我常想起那个在天文馆重燃学习热情的少年,当他指着星图解说"开普勒定律"时,眼里闪烁的光芒,正是教育工作者最珍视的礼物,每个厌学少年心里都住着一位等待被唤醒的探索者,而我们所要做的,就是拆解那些由误解筑成的高墙,让知识的光重新照进他们的人生。

这场与厌学情绪的对弈,从来都不是简单的说服与对抗,它需要教育者以考古学家般的耐心,层层拂去表面的尘埃,触摸那些被焦虑和恐惧包裹的求知本能,当我们将焦点从"如何让孩子读书"转向"如何让孩子爱上探索",教育的真谛自然显现,这或许就是为什么,那些最终走出厌学阴霾的孩子,往往都遇见了愿意蹲下身来,与他们共同寻找星星的人。