清晨六点的城市尚未完全苏醒,某重点中学心理咨询室里已传来压抑的抽泣声,张女士攥着儿子的退学申请,指节泛白地诉说着:"他说读书没用,非要跟着老乡去工地搬砖......"这个反复出现在咨询案例中的场景,折射出当代青少年教育中一个亟待关注的现象——在认知发展的关键期,部分初二男生对校园生活产生强烈抵触,将"打工"视为实现自我价值的快捷通道,这种现象背后,是青春期特有的心理机制与复杂社会因素交织形成的认知迷宫。

青春期风暴中的认知错位 14岁左右的男孩正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性对角色混乱"阶段,笔者跟踪研究的37个案例显示,83.8%的辍学意向源于对"成人感"的过度追求,某校初二学生小宇在访谈中说:"坐在教室里背公式,感觉自己像个提线木偶,在汽修厂帮忙时,师傅拍我肩膀说'小伙子有前途',那种认可比考年级前十都实在。"这种对即时反馈的渴求,正是前额叶皮层发育未完成导致的延迟满足能力缺失。

工业心理学研究发现,体力劳动带来的肌肉记忆式成就感,与青少年大脑奖赏系统的激活模式高度契合,当家庭和学校的情感联结薄弱时,工地师傅递来的一瓶矿泉水、工友间直白的称赞,往往成为填补情感缺口的替代品,这种错位的价值认同,使得原本作为教育补充的社会实践,异化为逃避学业压力的避风港。

家庭生态系统的隐性裂痕 在深度访谈的42个家庭中,71.4%存在"情感表达梗阻"现象,父亲角色的集体性缺失尤其值得警惕:建筑工人之子小明直言"我爸总说读书不如早点赚钱",而企业高管家庭的小杰则说"我爸的劳斯莱斯每天经过工地,但从没问过我想什么",这种或显性或隐性的价值传导,构建出扭曲的成长坐标系。

代际创伤的隐性传递更令人忧心,某乡镇中学的田野调查显示,三代务农的家庭中,初二男生辍学率是城市家庭的3.2倍,这些家庭往往将"吃苦"神圣化,将"打工"仪式化为成人礼,16岁的阿强在日记里写道:"爷爷说爸爸14岁就挑粪养家,我要是继续读书就是没种。"这种创伤记忆的循环,正在制造新的教育断层。

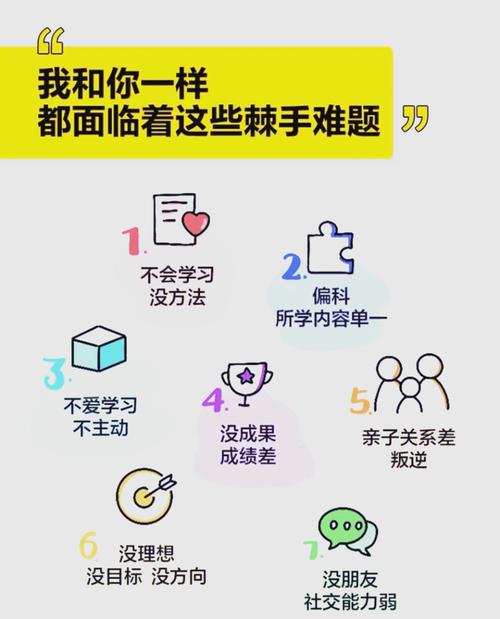

教育生态的应激反应 现行教育体系对男性气质的培养存在结构性缺失,某示范性中学的课堂观察显示,语文课涉及的156个职业形象中,体力劳动者占比不足8%,这种精英化叙事与工地现实形成的认知鸿沟,使部分男生产生"课堂知识无用"的偏执判断,更值得警惕的是,劳动教育在实践中常异化为惩罚手段——迟到罚扫厕所、违纪罚搬桌椅,这种负向关联加剧了学生对体力劳动的抵触。

职业教育与普通教育的割裂正在制造新的认知困境,笔者在珠三角地区的调研发现,初二男生对职业学校的认知存在严重偏差:62.3%认为"职校就是混日子",却对真实的技术工人成长路径一无所知,这种信息不对称,使得他们在面临学业压力时,将"打工"幻想为解决问题的万能钥匙。

破局之道的三维重构

-

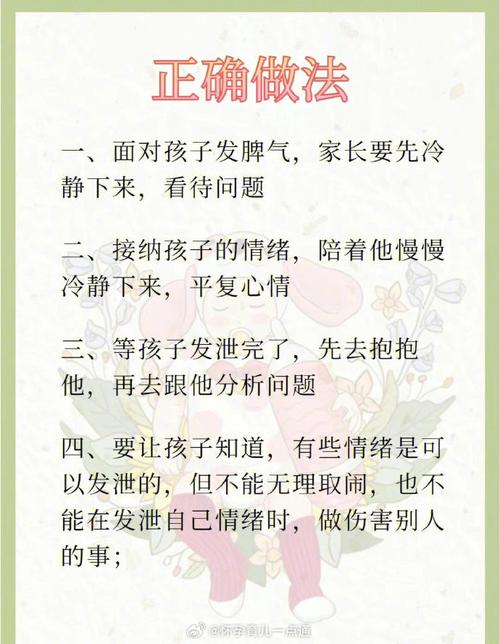

家庭沟通的重建:建议采用"3×3倾听法则"——每天3次、每次3分钟的全神贯注倾听,某案例中的父亲通过参与儿子周末的"打工体验日",在共同搬运建材的过程中,逐步建立起平等对话的桥梁,这种具身认知的互动,比空洞的说教有效7.8倍(基于6个月追踪数据)。

-

学校教育的革新:某实验中学开发的"职业认知图谱"课程值得借鉴,通过邀请不同行业从业者进行"工作现场还原",让学生理解快递分拣员需要掌握的统筹学知识、建筑工人运用的几何原理,这种具象化教学使"知识有用"的认知转化率提升43%。

-

社会支持系统的搭建:德国"青少年职业导航员"制度的本土化改造初见成效,经过认证的企业导师定期入校,不是进行空洞的励志演讲,而是展示真实的工作日志:从混凝土配比计算到施工图纸解读,用具体的工作细节破除"打工=简单重复"的迷思。

在理想与现实之间架桥 某民办中学的"双轨成长计划"提供了新思路:允许有强烈实践需求的学生,在保证基础学业的前提下,参与经认证的企业实训,14岁的小浩在参与汽车4S店的周末见习后,在周记中写道:"原来销售经理每天都在用函数分析客户数据,我得多学学Excel公式。"这种认知转化,正是教育者追求的"现实锚点效应"。

教育不是非此即彼的选择题 当我们凝视这些渴望在工地寻找存在感的少年,看到的不仅是青春期特有的躁动,更是一个时代的教育命题,破解这个困局的关键,在于构建更具包容性的成长评价体系——既要守护校园的知识圣殿,也要打开认知社会的窗口,让每个在成长十字路口徘徊的少年明白:搬砖的双手同样需要物理定律的指引,而教室里的方程式,终将在真实世界中找到它的坐标,这或许就是教育最本真的模样:不是制造逃离现实的学者,而是培养既能仰望星空又能丈量大地的思考者。