当孩子背着书包踏入小学的那一刻,无数家长站在校门口望着渐行渐远的背影,既欣慰又忐忑,这个看似普通的场景,实则标志着一个关键成长阶段的开启——儿童正式进入系统化学习阶段,家庭教育的重心需要完成从生活照料向学习引导的战略性转移,根据中国教育科学研究院近五年的跟踪调查显示,一年级阶段形成的校园适应能力将影响学生整个基础教育阶段的学习效能,而家长在此阶段的引导方式将直接决定这种适应质量。

警惕三种典型教育误区

在新生家长群体中,普遍存在着三种需要警惕的教养模式,第一种是"全盘包办型",这类家长延续幼儿园阶段的照顾方式,从整理书包到检查作业全程代劳,某重点小学的班主任记录到:开学两个月后,仍有37%的学生无法独立完成课前准备,第二种是"超前加压型",过早进行知识填鸭,有位家长让刚识字的孩子每天背诵两首古诗,导致孩子出现明显的厌学情绪,第三种是"横向比较型",过分关注其他孩子的表现,有位母亲在家长群里发现同学能写300字日记后,强迫自己孩子每天多写50字,这些做法本质上忽视了儿童发展规律,可能造成逆反心理、学习倦怠等负面影响。

构建适应期的支持系统

-

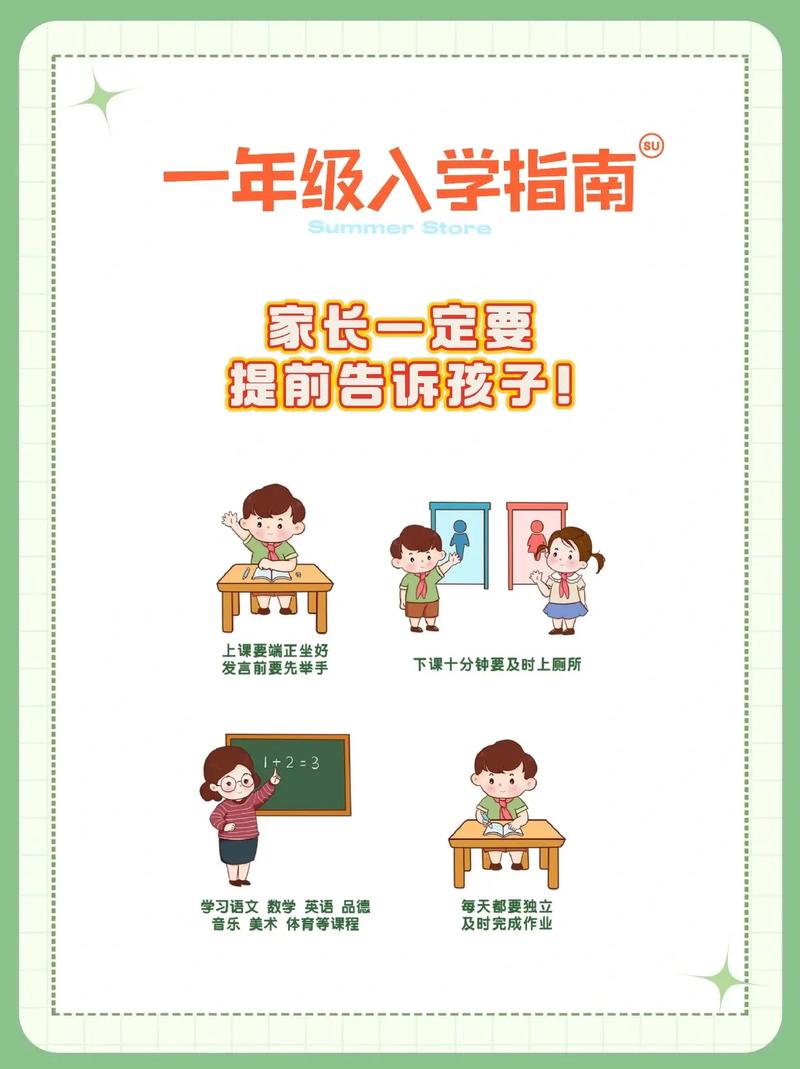

心理适应工程 入学前三个月是心理调试黄金期,家长可通过"情景模拟法"帮助孩子建立校园认知:用玩偶模拟课堂场景,设置"举手发言""课间如厕"等生活剧,在游戏中熟悉校园规则,每周固定开展"校园故事会",鼓励孩子讲述学校见闻,家长要避免评价性语言,多用"后来发生了什么?""当时你感觉怎样?"等开放式提问,某心理咨询机构案例显示,采用这种倾听方式的家庭,孩子焦虑指数下降达42%。

-

习惯培养体系 建立可视化作息表:用图画形式标注起床、作业、阅读等时段,每完成一项贴奖励贴纸,重点培养三种核心习惯:时间管理(沙漏计时完成作业)、任务意识(自己记作业清单)、物品管理(分色文件袋分类学科资料),北京某实验小学的跟踪数据显示,具备这三种习惯的学生,三年级时学业表现平均超出同龄人23%。

-

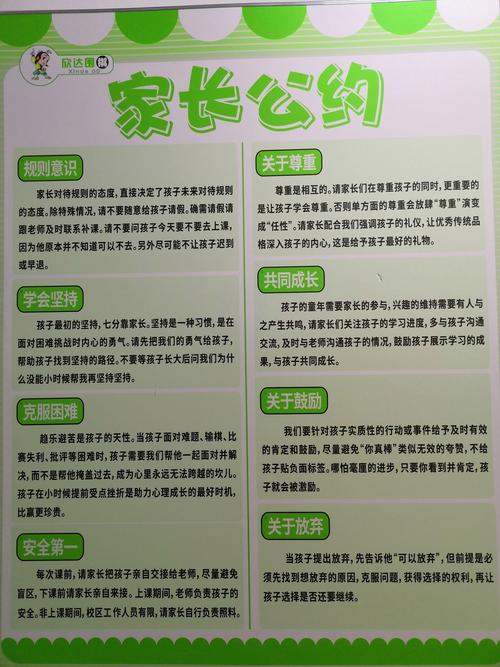

家校协作机制 避免"老师说什么就做什么"的被动配合,建议建立"观察-沟通-调整"的主动协作模式,每周记录孩子三个进步点和两个待改进点,与老师沟通时提供具体案例而非笼统询问,有位父亲发现孩子总在数学课上摆弄尺子,经与老师沟通后发现是理解速度跟不上,及时调整预习方法后问题迎刃而解。

守护终身学习力的火种

-

认知兴趣培育 将知识学习融入生活情境:超市购物时让孩子计算价格,公园散步时观察植物生长,公交站牌认读站名,某教育实验项目证明,经过生活化学习训练的孩子,课堂知识迁移能力提升31%,要特别警惕"标准答案思维",当孩子说"白云像棉花糖"时,不要纠正为"应该说是蓬松的云朵",创造性思维往往萌芽于非常规答案。

-

抗挫能力建设 设计适度的"教育性挫折":拼图故意缺少几块,让孩子体验不完美;外出时让其负责记路线,允许走错后重新规划,关键要建立"错误分析"机制:某次数学题全错后,有位母亲带着孩子画"错题树",将错误原因分解成"看错数字""计算失误""概念混淆"等分支,这种可视化分析使同类错误率降低68%。

-

社会情感发展 通过角色扮演游戏培养同理心,如模拟同学摔倒、物品丢失等场景,鼓励参与集体服务:担任值日组长、图书管理员等角色,上海某学校的跟踪研究表明,持续参与班级服务的学生,四年级时领导力评分比同龄人高19分,要重视冲突解决教育,当孩子诉说与同学矛盾时,不要急于给建议,而是引导其思考"如果重来一次会怎么做"。

家长自身的成长修炼

这个阶段需要家长完成三个认知升级:首先是从"监护人"到"成长教练"的角色转变,某位父亲将每晚的作业辅导改为"学习策略研讨会",效果显著提升;其次要建立"教育容错观",理解孩子写字歪扭、算数缓慢都是正常过程;最重要的是修炼"教育定力",当看到其他家长炫耀孩子成绩时,要清醒认知每个生命都有独特成长节奏。

在接送孩子上下学的路上,不妨多留意他们眼中闪烁的好奇光芒,那些蹲在路边观察蚂蚁的十分钟,兴致勃勃讲述新朋友时的神采,都是比考试分数更珍贵的成长印记,教育的真谛不在于制造完美学生,而是守护每个生命对世界的好奇与热爱,当家长放下焦虑,和孩子一起享受探索的乐趣时,那些期待中的成长自然会如约而至,我们培养的不是一年级的学生,而是二十年后那个独立、自信、充满生命力的成年人。