迷失在成长十字路口的少年

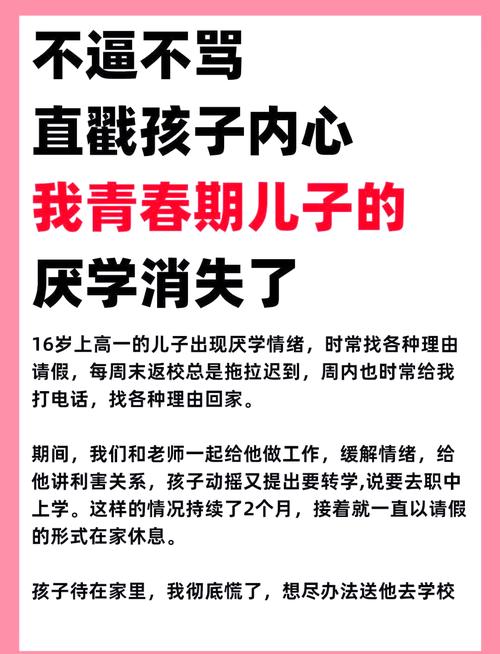

"李女士,您孩子这周已经是第三次请假了。"班主任的来电让这位母亲如坠冰窟,她望着紧闭的房门,里面16岁的儿子正戴着耳机蜷缩在游戏世界里,书桌上的高一课本崭新如初,墙角的书包积了层薄灰,这不是个案,某重点中学心理辅导室的数据显示,每年9-11月接待的咨询案例中,高一新生适应问题占比高达67%。

这个被称作"成长断乳期"的特殊阶段,孩子们正经历着三重蜕变:生理上荷尔蒙分泌达到人生峰值,心理上自我意识猛烈觉醒,环境上面临着初中到高中的断层式跨越,当这三个维度同时剧变时,很多孩子就像突然被抛入湍流的泳者,表面平静的水面下暗流汹涌。

撕开厌学表象的七层肌理

(一)环境骤变引发的"文化休克"

重点高中张老师记得,去年班里那个中考状元在月考后崩溃大哭:"这里每个人都在拼命奔跑,我连走路都跟不上。"从初中"鸡头"到高中"凤尾"的落差,让许多优等生产生严重的自我怀疑,某示范高中调查显示,72%的新生认为课程难度超出预期,58%表示无法适应快节奏教学。

(二)青春期特有的认知革命

15岁的晓阳在咨询室里画出令人震撼的"成长迷宫":左边是父母期待的康庄大道,右边是自己向往的神秘小径,这个阶段的孩子开始质疑既定规则,就像哲学家克尔凯郭尔说的:"叛逆不是反对什么,而是想证明自己存在。"他们用拒绝上学的方式,向世界宣告主体意识的觉醒。

(三)人际关系重构的阵痛期

走廊拐角处,总能看到独自吃饭的身影,高一(3)班的小薇在周记里写道:"教室里热闹得像煮沸的水,我却像沉在杯底的茶叶。"当旧友离散、新朋未立时,社交焦虑往往以躯体症状呈现:37%的咨询个案反映有不明原因的头疼、腹痛。

(四)价值坐标的剧烈震荡

重点校心理咨询师王老师遇到典型案例:痴迷二次元的男生把课本涂满动漫人物,在作业本上写"这些知识根本没用",这折射出Z世代特有的认知冲突——在虚拟世界建构的价值体系与现实教育的激烈碰撞。

(五)家庭系统的隐形施压

"我们为你花了十几万补课费"、"表姐当年可是考进清华的"…这些"爱的砝码"往往成为压垮孩子的最后一根稻草,青少年发展研究中心数据显示,68%的厌学个案存在家庭教育期待与孩子承受力的严重失衡。

(六)生物节律的强制调整

某寄宿高中校医室记录显示,开学前两周就诊量激增300%,主要症状为失眠、食欲不振,从暑假的昼夜颠倒到开学后的军事化管理,生物钟的强行拨快让很多学生出现"入学时差综合征"。

(七)信息过载时代的注意力瘫痪

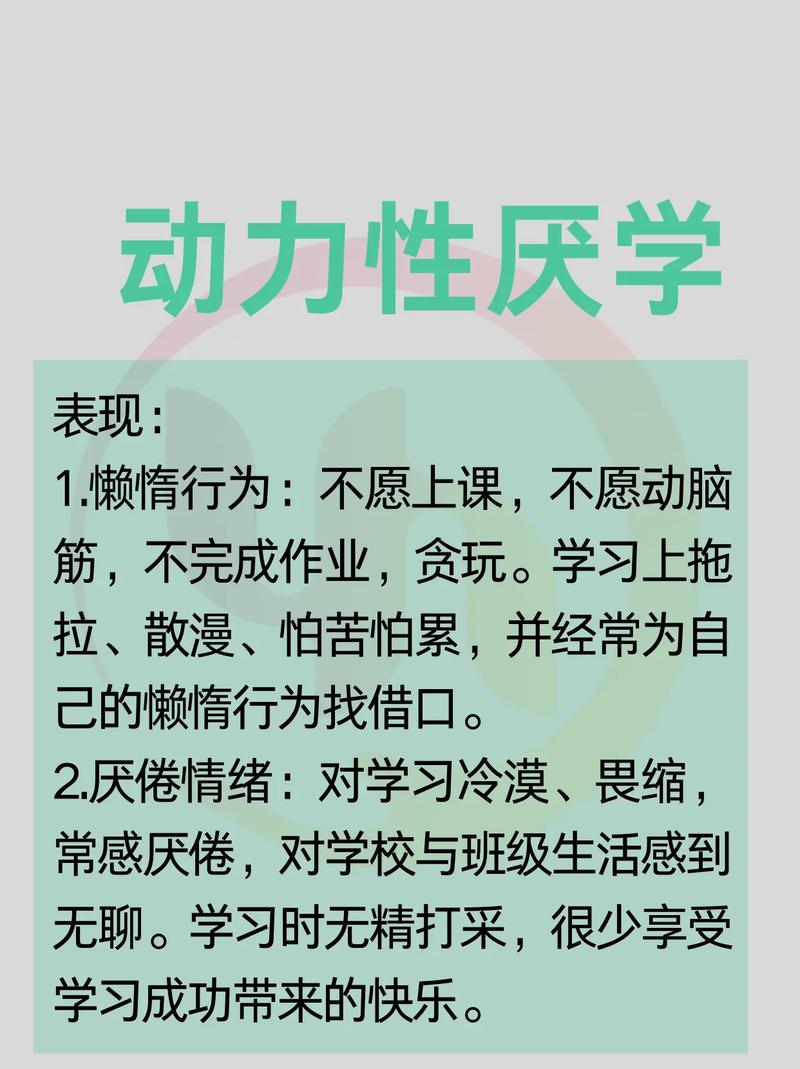

短视频、手游、社交媒体的即时反馈机制,正在重塑青少年的大脑神经回路,当多巴胺阈值被不断拉高,传统课堂的延迟满足模式就显得格外"反人性"。

破局之道的四重奏

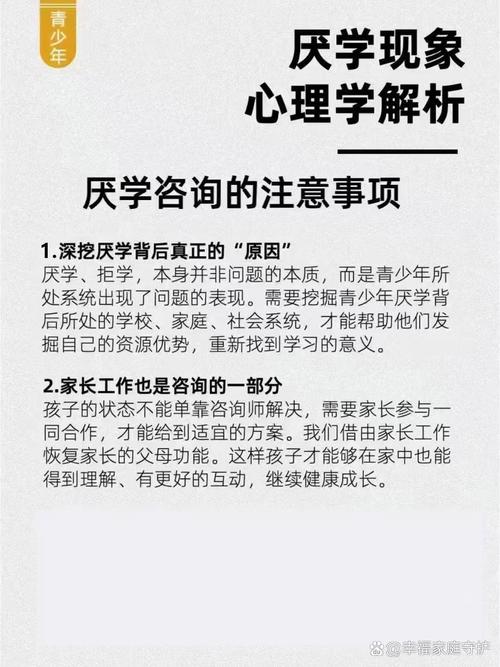

第一步:诊断性倾听——给情绪一个安全出口

心理学教授陈默建议采用"三不原则":不打断、不评判、不指导,家长可以这样说:"听起来在学校确实很难熬,愿意多说点吗?"重点不是解决问题,而是让情绪流动,某实验中学的"树洞信箱"项目证明,单纯的倾诉就能降低32%的焦虑指数。

第二步:认知重塑——转换教育坐标系

尝试用"成长型思维"替代"缺陷视角":把"厌学"看作自我保护的信号,而非性格缺陷,就像发烧是免疫系统的警报,厌学是心理系统的预警机制,家长可以和孩子共同绘制"能量曲线图",找到压力的具体临界点。

第三步:动力重启——构建最小行动单元

- 目标拆解法:将"考上好大学"分解为"本周弄懂函数图像"

- 兴趣嫁接术:让动漫迷用日语背单词,指导游戏高手设计学习闯关程序

- 同伴互助组:3-5人组成"成长共同体",某民办高中的实践显示该方法使学习参与度提升45%

第四步:系统支援——搭建成长脚手架

- 学校层面:开设"高中生存指南"选修课,包含时间管理、压力调节等实用模块

- 家庭层面:实施"20分钟高质量陪伴"计划,禁止谈论学习成绩

- 社会层面:建立"学长导师制",邀请大学生分享过渡期经验

黎明前的守夜人

北京某重点中学的心理教师分享过温暖案例:厌学半年的男生在教师休息室窗台种下一排多肉植物,这个"秘密基地"成为他重返课堂的过渡空间,三个月后,他在周记里写道:"原来成长不是突然长大,而是学会带着问题前行。"

青春期危机就像热带雨林的暴雨,来得猛烈却也滋养万物,当我们放下"必须立刻解决"的焦虑,就会看见:那些蜷缩的身影正在积蓄破茧的力量,那些紧闭的房门终将透出成长的光亮,教育的真谛,不是修剪生命的形状,而是守护生长的可能。

(全文共1862字)