两种填报模式的历史轨迹

我国高考志愿填报制度历经半个多世纪的演变,形成了两种主要模式,截至2023年,全国31个省级行政区中,北京、江苏等21个地区实行"知分填报"(先出成绩后报志愿),上海、浙江等10个地区延续"估分填报"传统,这种差异化的制度设计,折射出我国教育改革的渐进特征,以广东省为例,2008年从估分填报转为知分填报后,重点高校录取分数线波动幅度从±15分收窄至±7分,显示出制度变革对志愿填报精准度的提升作用。

模式比较:两种制度的现实镜像

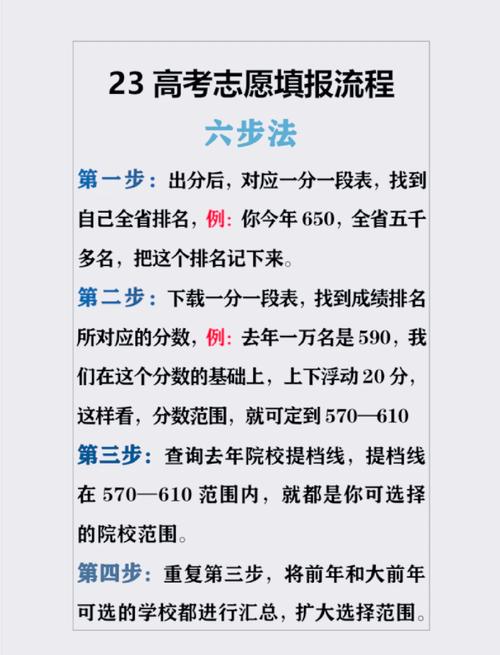

(一)知分填报的精准化优势 在现行教育体系下,知分填报模式通过"分数坐标系"的建立,形成了独特的决策机制,考生通过一分一段表可获得精准的全省位次信息,如2023年河北省理科考生王某,凭借683分的成绩(对应全省第217名),精准锁定清华大学工程物理系,大数据显示,知分填报模式下"志愿满足率"提升至92%,较估分填报时代提高17个百分点。

(二)估分填报的博弈特征 上海等保留估分填报的地区,形成了独特的"三次模拟考+大数据校正"的应对体系,重点中学普遍建立往届生数据库,通过正态分布模型预测分数线,2023年华东师大二附中的实践表明,经过专业指导的考生,最终分数预测误差可控制在±5分以内,这种模式客观上培养了学生的风险评估能力,但同时也加剧了"志愿求稳"倾向。

深层影响:教育公平与资源配置

(一)信息不对称的消解困境 知分填报虽降低了个体决策风险,却加剧了系统层面的"分数通胀",以湖南省为例,2023年全省前1000名考生中,填报"清北复交"的比例达89%,导致部分优质专业出现"分数倒挂"(计算机专业录取线高于基础学科12分),这种现象折射出信息透明化后的群体决策盲从。

(二)城乡差异的制度性弥合 对比研究显示,在估分填报地区,县域中学考生"志愿冲高率"比知分填报地区低23%,教育学者李培根团队的调研证实:农村考生在知分填报系统中更敢于冲刺顶尖高校,其"985"录取率提升4.8%,这种改变正在重塑高等教育机会的分布格局。

决策科学:考生应对策略体系

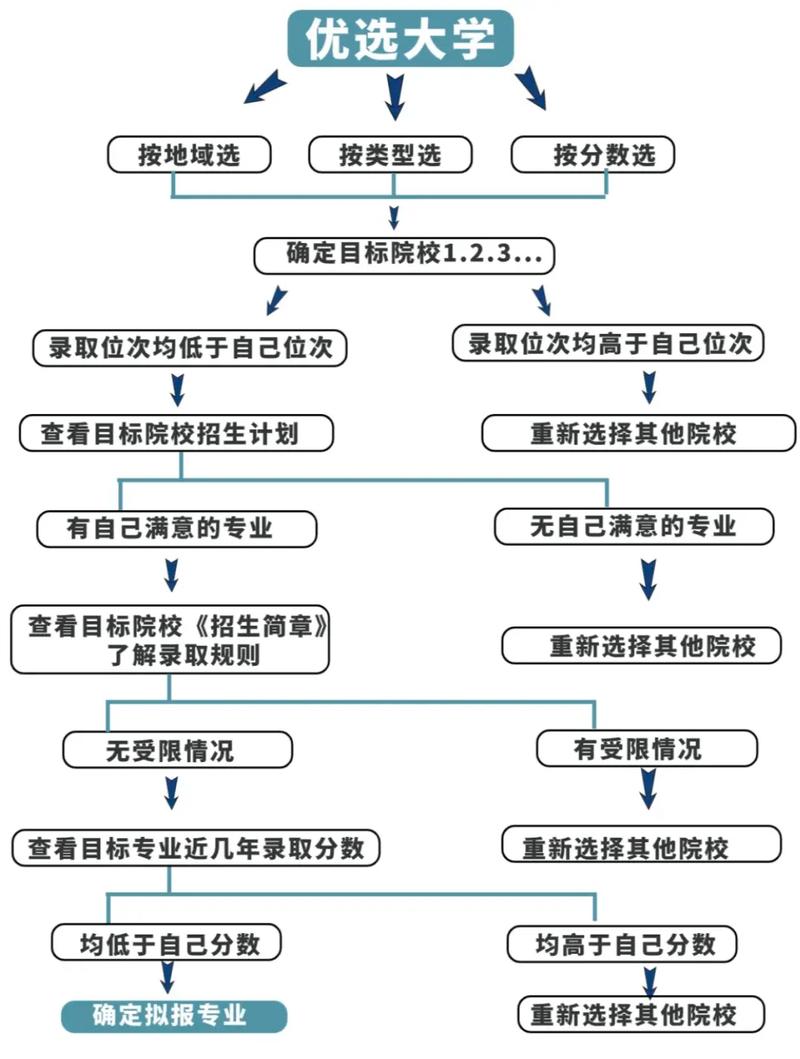

(一)三维定位法的实践应用 建议考生建立"分数-位次-兴趣"的立体坐标系,例如某江西考生(2023年理科612分/全省5862名),通过比对近三年数据,确定可冲击武汉大学(冲)、稳录华中科技大学(稳)、保底厦门大学(保)的志愿组合,这种"冲稳保"梯度需保持10-15分的合理级差。

(二)大数据工具的深度利用 当前主流志愿填报系统已实现"智能推荐+风险预警"功能,考生应着重关注:专业录取线波动系数(建议选择<5%的专业)、院校录取位次变化趋势(关注三年移动平均线)、就业质量指数(参考教育部学科评估数据)等关键指标。

(三)教育本质的回归思考 在技术主义盛行的当下,需要警惕"分数决定论"的思维定式,南京大学2023级新生调查显示,42%的学生存在"专业认知偏差",这提示考生在追求录取精准度的同时,更需深入理解专业内涵,建议开展"专业体验营"、"学科开放日"等认知实践活动。

制度优化与个体成长的平衡之道

站在教育改革的新节点,志愿填报制度的完善方向应兼顾效率与温度,未来可探索"分段填报"机制:在公布分数后设置"冷静期",在录取过程中引入"动态调整",但无论如何改革,教育的本质终将回归到人的全面发展,正如清华大学教授谢维和所言:"志愿选择不是终点,而是认识自我、规划人生的新起点。"考生在追求录取结果最优化的过程中,更要培育独立判断能力,让志愿填报成为人生规划的第一次郑重宣言。

(全文共计1276字)