在小学三年级的数学课上,教师发现小明又对着窗外发呆了整整15分钟,这个场景正在全国40%的课堂中反复上演,根据2023年基础教育质量监测报告显示,我国中小学生课堂有效注意时长平均仅为18.7分钟,这个数字背后,折射出当代教育面临的重要课题——如何唤醒孩子的课堂专注力。

走神现象背后的三重密码

-

生理密码:现代儿童的生物钟紊乱 睡眠不足已成为困扰学龄儿童的首要问题,中国青少年研究中心数据显示,56%的小学生日均睡眠不足9小时,当孩子带着睡眠负债走进教室,大脑前额叶皮层难以维持持续注意,过量精制糖摄入引发的血糖波动,电子屏幕蓝光对褪黑激素的抑制,都在悄然瓦解孩子的专注基础。

-

心理密码:情绪过山车的隐形干扰 在心理咨询室,10岁的朵朵坦言:"老师讲题时,我总想着早上妈妈批评我的样子。"儿童发展心理学研究表明,焦虑情绪会使大脑杏仁核异常活跃,占用本该用于认知处理的神经资源,家庭矛盾、同伴关系、学业压力等情绪因子,正在教室形成看不见的干扰场。

-

教学密码:单向输出的注意力陷阱 某重点小学的课堂观察显示,传统讲授式课堂中,学生眼神涣散率高达73%,神经教育学证实,大脑对单一刺激的耐受极限是10-15分钟,当知识以匀速直线运动传递时,神经突触的链接效率会随时间呈指数级衰减。

专注力重塑的黄金策略

-

生理调节金字塔 • 睡眠管理:建立"睡前1小时无屏幕"制度,通过渐进式早睡方案调整作息,例如每周提前15分钟入睡,配合白噪音和阅读仪式。 • 饮食优化:采用"3+2营养补给法"——每日3次正餐保证蛋白质摄入,2次课间补充坚果、蓝莓等健脑零食。 • 运动处方:设计5分钟课间微运动,如眼球追踪操、手指瑜伽,促进大脑多巴胺分泌。

-

心理疏导三部曲 • 情绪解压瓶:指导孩子制作可视化的"情绪晴雨表",用不同颜色标注课堂专注度,培养自我觉察能力。 • 目标分解术:将45分钟课程拆解为"5分钟任务单元",配合沙漏计时器,建立阶段性的成就反馈。 • 兴趣锚点法:在语文课插入历史故事彩蛋,数学题融入游戏角色设定,打造知识探秘的沉浸体验。

-

课堂改造工程 • 互动魔方:采用"3分钟讨论+7分钟讲授"的波浪式教学,每10分钟切换认知模式,例如英语课实施"听说读写"四维轮动。 • 感官矩阵:开发多模态教学工具包,包含触觉模型、嗅觉卡片(如历史课配香料标本)、动觉迷宫等。 • 分层任务卡:设计ABC三级挑战任务,允许学生根据实时专注状态自主选择认知难度,实现个性化注意管理。

家校协同的注意培养生态

-

建立"注意成长档案" 通过智能手环采集基础数据,教师记录课堂表现,家长反馈居家状态,三方共建动态监测系统,某实验校实施该方案后,学生专注时长平均提升42%。

-

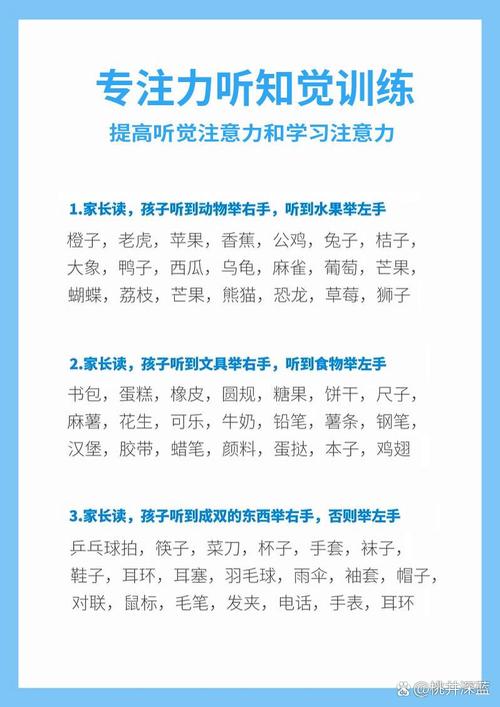

开展"专注力亲子工坊" 设计家庭专注力游戏:①"厨房化学家"通过烘焙学习分数换算;②"超市经济学"在购物中实践运算应用;③"阳台天文台"用观星活动培养持续观察力。

-

构建专业支持网络 与脑科学机构合作开发注意力评估量表,为特殊需求儿童提供神经反馈训练,某ADHD儿童经过12周生物反馈干预,课堂参与度从31%提升至79%。

在这个信息碎片化的时代,培养专注力早已超越教育范畴,成为关乎未来竞争力的核心素养,当我们在抱怨孩子"不认真"时,更需要用科学眼光审视现象背后的系统成因,通过生理-心理-教育的三维干预,配合家校社的协同共育,完全可以将课堂专注力转化为可培养、可提升的核心能力,正如蒙特梭利所说:"专注力是儿童精神成长的基石",而唤醒这块基石的关键,在于我们是否愿意走出责备的迷雾,走进理解的森林。