别急着责备孩子的"不专心"

每当夜幕降临,无数家庭都在上演相似的场景:台灯下摊开的作业本前,孩子时而转笔发呆,时而摆弄橡皮,明明半小时就能完成的作业硬生生拖到深夜,家长从耐心提醒到逐渐暴躁,最终演变成亲子间的拉锯战,这种现象背后,实则是现代教育环境中普遍存在的专注力危机。

神经科学研究表明,7-12岁儿童的前额叶皮层尚在发育中,这个负责执行功能的脑区要到25岁才能完全成熟,这意味着孩子们天生不具备成年人的自控能力,容易被外界刺激分散注意力,但更值得警惕的是,数字化时代带来的碎片化信息轰炸,正在重塑儿童的大脑神经回路,斯坦福大学研究发现,每天接触电子设备超过2小时的儿童,其注意力维持时间比同龄人缩短40%。

作业拖拉往往不是单一因素导致的结果,而是多重诱因交织形成的"注意力黑洞",常见诱因包括:过度刺激的声光环境、不合理的作业设计、失衡的营养摄入、家庭教养方式的偏差等,当孩子反复经历"想专注却做不到"的挫败体验时,可能发展出习得性无助,形成恶性循环。

构建专注力培养系统:从环境到方法的全面升级

(1)打造"零干扰"学习空间

物理环境的改造是首要突破口,建议在客厅设置"家庭学习岛"而非封闭书房,既能保持适度监督,又能避免孤独感,参考蒙特梭利教育法,采用L型书桌布局:左侧放置已完成作业篮,右侧配置计时器和任务清单,前方只保留当前科目教材,关键要诀是消除视觉噪音——将玩具、电子产品等干扰源移出视线范围。

声学环境同样重要,白噪音发生器能有效屏蔽环境杂音,建议设置45分贝左右的自然音效(如雨声、溪流声),对于ADHD倾向的儿童,可尝试"动态座椅",配备可调节高度的脚踏板,通过肢体小幅度运动促进多巴胺分泌。

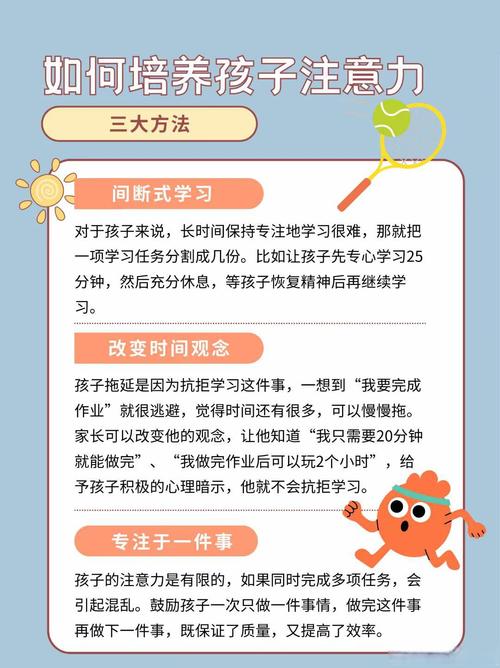

(2)重构作业认知模式

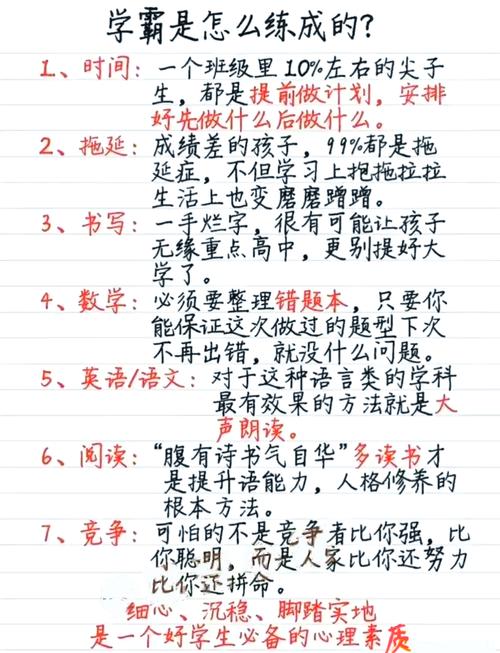

将作业拆解为"认知启动-深度沉浸-缓冲休息"的循环单元,推荐使用改良版番茄工作法:低年级设置10分钟专注+3分钟休息,高年级逐步延长至25分钟+5分钟,关键在于建立仪式感——准备专属计时器,用颜色区分不同学科时段,完成每个单元后立即给予可视化奖励(如收集星星贴纸)。

任务清单设计要符合"最小阻力原则",把最困难的作业安排在专注力高峰期(通常放学后1-2小时),采用"三明治结构":先完成中等难度任务建立信心,接着攻坚难题,最后用简单作业收尾,对于作文类开放性作业,可提供思维导图框架,用图形化工具降低启动门槛。

(3)培育自我管理能力

引导孩子制作"注意力晴雨表",记录每天分心的具体时间和诱因,通过每周复盘,共同制定个性化改进策略,例如发现总在数学作业20分钟后走神,就提前设置分段目标,引入游戏化机制:用"专注力金币"兑换特权,积累到一定数量可解锁特别奖励。

身体觉知训练同样重要,教导"3-3-3"呼吸法(吸气3秒、屏息3秒、呼气3秒)帮助快速平静,设计"感官聚焦游戏":闭眼聆听环境中的5种声音,用手指依次计数,这种正念练习能显著提升注意力品质。

家庭教育的范式转换:从监工到教练的角色进化

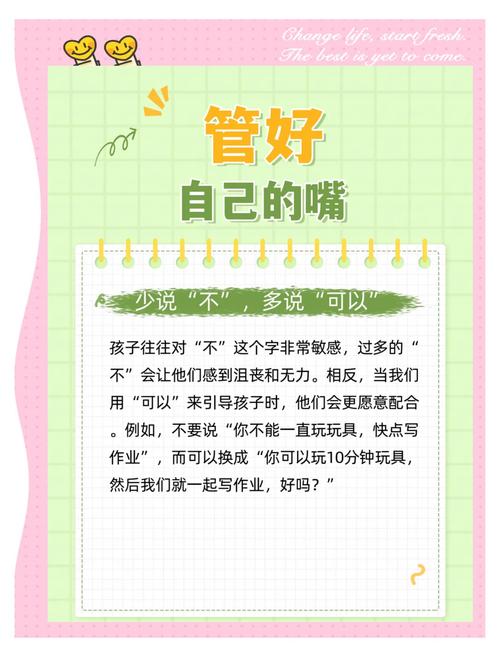

多数家长容易陷入"催促-对抗-妥协"的沟通怪圈,建议采用"描述性鼓励"替代批评:"我注意到你刚才连续15分钟都在认真计算,这种坚持很棒",当孩子分心时,用非言语提示(轻敲桌面三下)比语言指责更有效。

建立"作业契约"制度,与孩子共同商定作业时段、休息安排和奖惩机制,签字后张贴在醒目位置,关键是要给孩子选择权:是现在做数学还是先背课文?用自主决策激发内在动机,对于拖延行为,可以设置"自然结果":到点未完成就带着未竟作业本上床,让学校规则成为约束力。

家长自身要警惕"隐性干扰",某案例中,8岁男孩每次做作业时,母亲总在旁叠衣服、接电话,看似陪伴实则制造干扰源,改造后,家长在作业时段阅读实体书,营造共同专注场域,孩子效率提升70%。

专业干预的智慧运用

当家庭干预效果有限时,建议进行系统评估,专业感统测评能识别前庭觉失调、本体觉迟钝等生理因素,通过平衡木训练、触觉板游戏等进行针对性改善,对于持续6个月以上的严重分心,需排除ADHD(注意缺陷多动障碍),美国儿科学会建议结合行为疗法和认知训练进行干预。

营养补充不容忽视,牛津大学研究证实,Omega-3脂肪酸(深海鱼、核桃)能促进神经髓鞘形成,锌元素(南瓜籽、牛肉)参与多巴胺合成,B族维生素(全谷物、绿叶菜)助力能量代谢,避免精制糖和人工色素摄入,这些成分可能加剧神经兴奋性。

成功案例启示录

三年级学生小宇曾创下2小时写3个生字的"记录",经过系统调整:撤换带卡通图案的书桌垫,改用纯色毛毡板;将作业拆解为"组词-造句-段落"三步骤;配合感统训练(每天15分钟跳绳),三个月后实现自主完成作业,其母总结秘诀:"不再盯着他写了多少,而是教他看见自己的进步。"

这个案例揭示的真相是:注意力培养本质上是元认知能力的建构,当孩子学会观察自己的思维过程,建立积极的心理预期,就能逐步摆脱拖拉惯性,这个过程需要家长保持战略定力——罗马不是一天建成的,专注力也不可能通过斥责速成。

破解作业拖拉困局的关键,在于将"对抗分心"转变为"培养专注",这需要家庭、学校和孩子的三方协同,在理解神经发育规律的基础上,构建支持性成长环境,每个孩子体内都沉睡着专注的种子,我们要做的不是拔苗助长,而是用科学的方法唤醒这份与生俱来的潜能,当书房里的战争硝烟散尽,我们终将看见思维火花安静绽放的美景。