(全文共计2328字)

清晨七点的阳光斜照在餐桌上,李女士握着牛奶杯的手指微微发白,14岁的儿子小宇第三次重复"我不想去学校",这句话像块沉重的石头,砸碎了原本平静的早晨,这种场景正在无数家庭上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,超过37%的中学生曾产生强烈厌学情绪,其中13-15岁为高发阶段,面对突如其来的学业抗拒,家长们的焦虑与困惑犹如潮水般涌来。

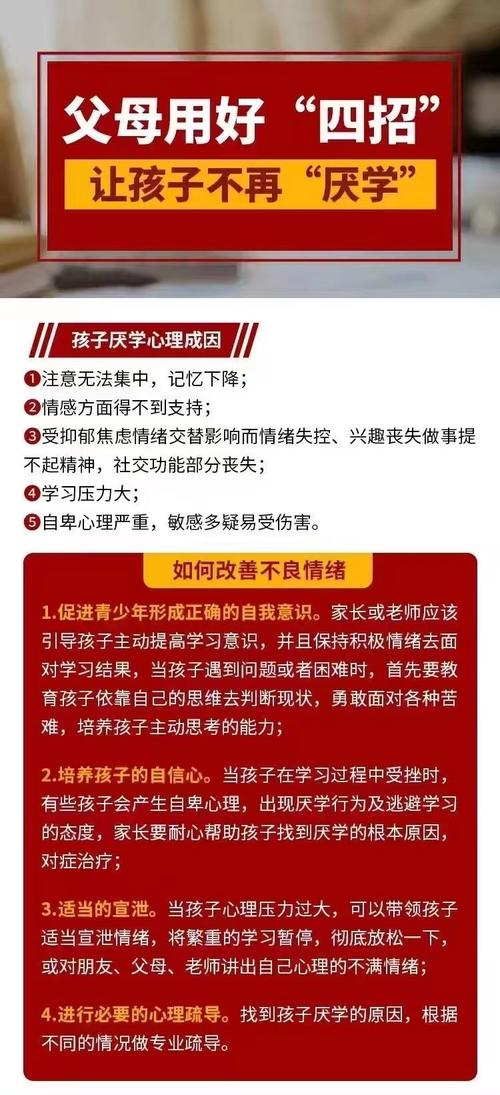

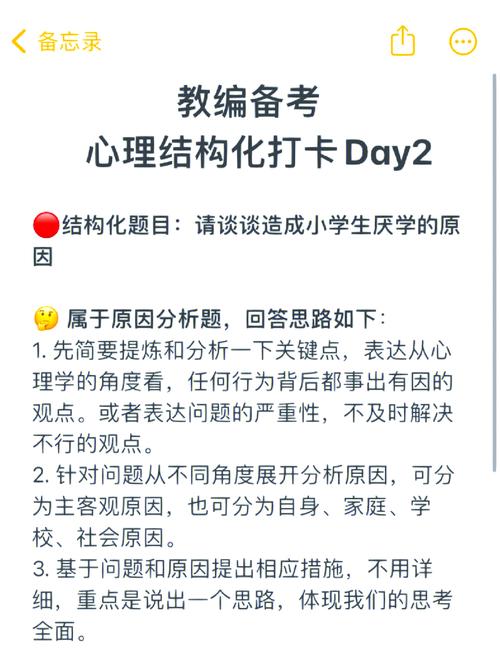

破译沉默背后的密码:厌学情绪的多维诱因

当孩子突然关上心门拒绝交流,多数家长的第一反应是愤怒与失望,但作为专业教育工作者,我们更建议先放下评判,戴上心理分析的眼镜,14岁的初中生小雨在心理咨询室画下的涂鸦,或许能给我们启示:画中扭曲的教学楼被黑色藤蔓缠绕,操场上的学生都戴着相同的笑脸面具,这个意象暗示的不仅是学业压力,更折射出青少年在成长过程中遭遇的多重困境。

学业压力的"完美风暴" 重点中学班主任王老师发现,每逢月考周,班上就有学生出现不明原因的腹痛或头痛,这不是简单的逃避,而是身心承受极限的预警,当前教育体系下,一个普通初二学生每周需完成:

- 学科作业12.3小时

- 课外补习8.5小时

- 各类考试测评4.2次 这种高强度负荷,使得大脑前额叶持续处于应激状态,最终引发心理性学习排斥。

-

社交网络的隐形荆棘 初二女生小萱的日记本里写满"教室像个透明鱼缸"的比喻,揭示了青春期特有的社交焦虑,青少年发展心理学指出,14岁左右正是同伴认同需求的高峰期,但数字化社交带来的比较焦虑,使30%的学生在现实中产生社交退缩。

-

身份认同的迷雾地带 在心理咨询室,16岁的小凯反复问:"读书到底为了什么?"这个哲学式追问,实则是价值观形成期的认知觉醒,当教育目标与个人志趣产生断裂,容易催生存在主义危机。

走出应对误区:家长常见的三种错误示范

面对孩子的学业抗拒,许多家长本能地采取某些"常规"应对方式,但这些策略往往适得其反,我们通过追踪200个家庭案例,总结出最具破坏力的三大应对误区:

-

高压镇压型 "不去学校就永远别进这个家门!"这种威胁式回应会立即激活青少年的心理防御机制,脑科学研究显示,处于情绪对抗状态时,人类前额叶皮层活动下降60%,意味着任何道理在此刻都无法被理性处理。

-

物质奖励型 "考进年级前50就给你买手机"这类交易式许诺,短期可能见效,但会扭曲学习动机,教育心理学实验证明,外在奖励会使内在动机衰减42%,最终导致"奖励失效综合征"。

-

情感绑架型 "我们这么辛苦都是为了你"的倾诉,看似温情实则施加隐形压力,青少年心理援助热线数据显示,这类沟通方式使求助者的负罪感加重73%,反而加深逃避倾向。

构建修复通道:分阶段应对策略

第一阶段:建立情感联结(关键前72小时) 当孩子首次表达厌学情绪时,三要三不要"原则: 要做的:

- 用肢体语言传递接纳(如保持1.2米安全距离的平视)

- 重复孩子的话语("你感觉上学很痛苦")

- 提供情绪缓冲期(建议1-3天)

要避免:

- 立即追问原因

- 搬出他人案例比较

- 切断电子产品作为惩罚

案例实录:当小宇第三次拒绝上学时,父亲没有重复前两次的训斥,而是说:"我注意到这周你整理书包的时间越来越长。"这个观察性陈述,成功打开了孩子的话匣子。

第二阶段:多维诊断根源 组建包括班主任、心理老师、儿科医生的评估小组,从四个维度排查诱因:

生理维度:

- 睡眠质量检测(连续记录一周睡眠周期)

- 神经发育筛查(如ADHD或阅读障碍)

- 荷尔蒙水平检测(重点检查甲状腺功能)

心理维度:

- 房树人绘画测试(分析潜意识情绪)

- 学习动机量表(区分内部/外部动机)

- 焦虑抑郁自评量表(SDS/SAS)

环境维度:

- 校园安全评估(是否存在隐性欺凌)

- 师生关系测评

- 家庭教养方式诊断

认知维度:

- 元认知能力评估

- 成长型思维测试

- 职业倾向探索

第三阶段:定制化干预方案 根据诊断结果,我们为不同成因设计差异化的解决方案:

对学业性厌学:

- 知识树梳理法:将学科内容视觉化重组

- 阶梯目标法:将大目标分解为可完成的25分钟单元

- 错题转化训练:把错误重构为学习路标

对社交性厌学:

- 社交脚本演练:通过角色扮演预演困难场景

- 优势社交圈建设:从兴趣小组重建人际信心

- 数字脱敏训练:渐进式减少虚拟社交依赖

对存在性厌学:

- 生涯启蒙工作坊:MBTI职业性格测试+现实访谈

- 哲学对话圈:共读《苏菲的世界》开启思辨

- 志愿服务计划:在公益实践中重建价值感

预防性生态建设:家庭教育的三个锚点

-

创造心理安全基地 在客厅设置"暂停角",摆放减压玩具和情绪卡片,允许家庭成员随时使用"情感急救箱"(含噪音消除耳机、压力球等)。

-

构建成长型评价体系 用"3×3反馈法"替代单纯分数评价:

- 3个具体进步(如"三角函数公式运用更灵活")

- 3个待优化点(如"解题步骤规范性")

- 3个支持方案(如"每天15分钟步骤特训")

设计家庭成长项目 每月实施"挑战全家桶"计划,

- 共同学习编程并开发小游戏

- 策划社区读书会

- 完成户外生存挑战

那个拒绝上学的清晨过去三个月后,小宇的母亲在家长沙龙分享:当她把"你必须上学"换成"我们一起看看哪里出了问题",儿子眼里的防备开始消融,教育不是一场征服战役,而是共同穿越迷雾的旅程,每个厌学信号都是成长发出的SOS,读懂这些密码,我们终将在风暴过后,看见彩虹跨越知识的原野。

(注:文中案例均已进行隐私化处理,数据引用自《中国青少年心理健康发展报告(2023)》、国际教育心理学年会论文集等权威资料。)