当前青少年厌学现象观察

教育部最新发布的《全国基础教育质量监测报告》显示,我国初高中阶段学生存在明显厌学倾向的比例已达17.3%,其中每周逃课2次以上的学生占5.8%,这些数据背后,折射出当代青少年教育面临的严峻挑战,某重点中学的心理咨询记录显示,一名原本成绩优异的高二学生连续三周拒绝到校,每天把自己反锁在房间,这种极端案例正在各地不同程度地上演。

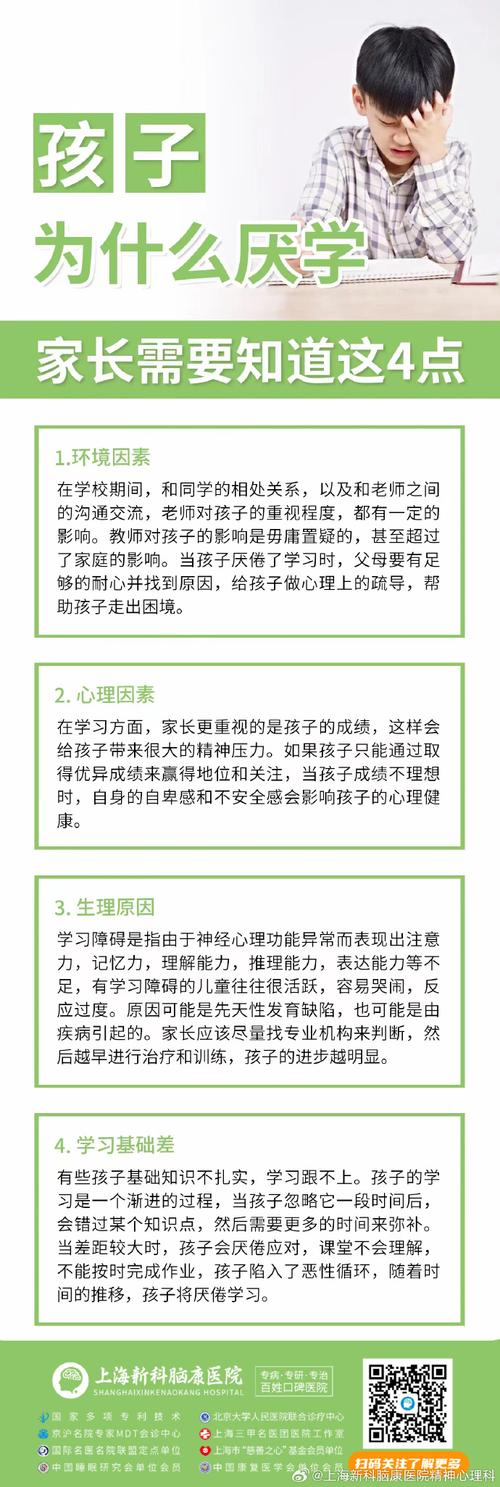

厌学现象的多维度成因分析

-

学业压力体系失衡 现行教育评价体系过分强调分数导向,某省会城市调查显示,初中生日均作业量达4.2小时,远超教育部规定标准,重点中学实验班学生普遍存在"周末无休"现象,这种持续高压导致学生产生习得性无助。

-

家庭互动模式缺陷 北京师范大学家庭教育研究中心调查发现,67%的家长与孩子沟通时,教育类话题占比超过80%,情感交流不足15%,这种单向度的家庭对话模式,使家庭本该具有的情感支持功能严重弱化。

-

青春期心理发展特点 青少年前额叶皮层发育尚未完善,情绪调节能力较弱,上海精神卫生中心临床数据显示,14-16岁青少年中,存在轻度抑郁症状的比例达28%,其中62%表现为学习动力骤降。

-

教学方式适应性危机 传统"填鸭式"教学与数字时代青少年的认知习惯产生严重冲突,某教育科技公司调研显示,Z世代学生注意力集中时长平均为8分钟,但常规课堂讲授单元时长普遍在20分钟以上。

系统性解决方案构建

(一)学业压力调节策略

- 目标分解技术:采用"阶梯式目标管理法",将学期目标分解为可实现的周目标,例如将"提高数学成绩"转化为"本周掌握函数图像绘制"等具体任务。

- 时间管理方案:推行"番茄工作法"改良版,建议25分钟学习+5分钟运动调节的循环模式,配合使用可视化进度管理工具。

- 优势发现计划:每周记录3项学习进步,建立"成长日志",强化自我效能感。

(二)家庭支持体系重构

- 沟通模式转型:实施"3:1对话法则",即3句情感交流配合1句学习询问,例如先讨论孩子感兴趣的游戏赛事,再自然过渡到学习话题。

- 共同学习计划:家长每周安排2次与孩子共同学习时间,内容可以是各自工作/学习领域的知识分享,建立平等对话平台。

- 情绪缓冲机制:设立"家庭情绪安全区",约定在特定区域(如阳台休闲角)只进行非批判性交流。

(三)学校教学改革实践

- 课堂结构创新:采用"15+20+10"新模式,即15分钟精讲、20分钟项目实践、10分钟反思总结,北京某中学试点显示,该模式使课堂参与度提升40%。

- 跨学科项目制学习:设计"校园生态监测"等实践项目,整合生物、数学、信息技术等多学科知识,深圳某校实施后,学生到课率提高23个百分点。

- 动态评价体系:建立包含课堂参与、实践能力、进步幅度等维度的多元评价系统,减少单一考试成绩权重。

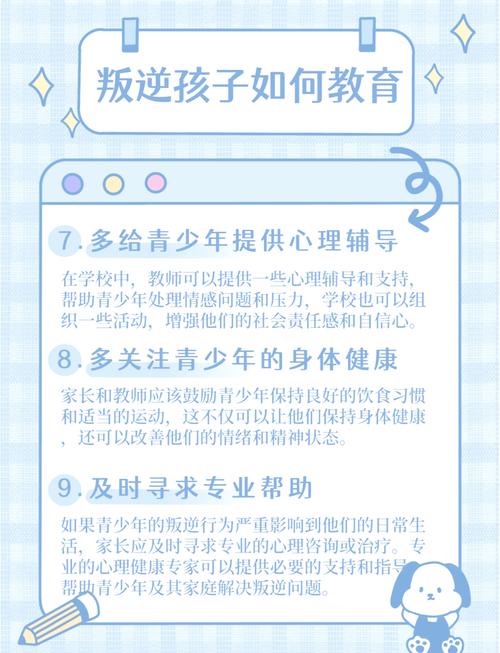

(四)心理干预方案

- 认知行为训练:通过"思维记录表"识别自动化消极思维,如将"我永远学不好"修正为"我需要调整学习方法"。

- 正念练习方案:每天进行10分钟呼吸专注训练,配合身体扫描练习,降低焦虑水平。

- 社会支持网络构建:协助学生建立包含同学、教师、亲属的3层支持圈,确保每个支持层级有2-3个可靠联系人。

典型案例分析

案例1:初三男生持续逃学干预 基本情况:张同学(化名),15岁,连续三周未到校,拒绝沟通。 干预措施:

- 建立三方会谈机制(学生、家长、心理教师)

- 制定渐进式返校计划(首周每天到校2小时)

- 调整选课方案(减少1门培优课程)

- 引入机器人编程兴趣课程 成效:6周后实现全日制返校,学期末成绩提升12名。

案例2:高一女生学习焦虑干预 基本情况:李同学(化名),16岁,重点高中实验班,出现惊恐发作症状。 干预方案:

- 实施个性化课表(调换2门选修课)

- 建立同伴学习小组

- 引入艺术治疗(每周2次绘画疗愈)

- 家长参加亲子沟通工作坊 效果:3个月后焦虑量表分数下降60%,恢复常规学习节奏。

教育生态协同建议

- 政策层面:建议修订《未成年人学校保护规定》,增设"学业负担监测预警"条款,明确每日作业时长红线。

- 教师发展:师范院校应增设"青少年心理发展"必修课程,提升教师心理辅导能力。

- 社区支持:建设"青少年成长支持中心",提供课后托管、心理辅导等多元化服务。

- 企业责任:互联网平台应完善青少年模式,设置每日游戏时长动态调整机制。

破解厌学困局需要教育范式的根本转变,当我们不再把学习窄化为知识灌输,当评价体系能够容纳多元成长路径,当家庭成为温暖的情感港湾,我们终将看到,每个孩子眼中重新燃起对知识的好奇与渴望,这场教育变革不仅是方法的调整,更是对成长本质的回归——让学习真正成为滋养生命的源泉,而非透支青春的负累。