理解叛逆背后的心理密码

当15岁的李晓明第三次逃学被班主任发现时,他的母亲王女士在教师办公室崩溃痛哭:"我们全家省吃俭用供他上重点中学,他怎么能这样糟蹋机会?"这个真实案例折射出当下家庭教育中普遍存在的困境:青少年叛逆厌学已成为横亘在无数家庭面前的难题,2023年中国青少年研究中心调查显示,超过42%的初中生存在不同程度的厌学情绪,其中13.7%已发展成持续性拒学行为。

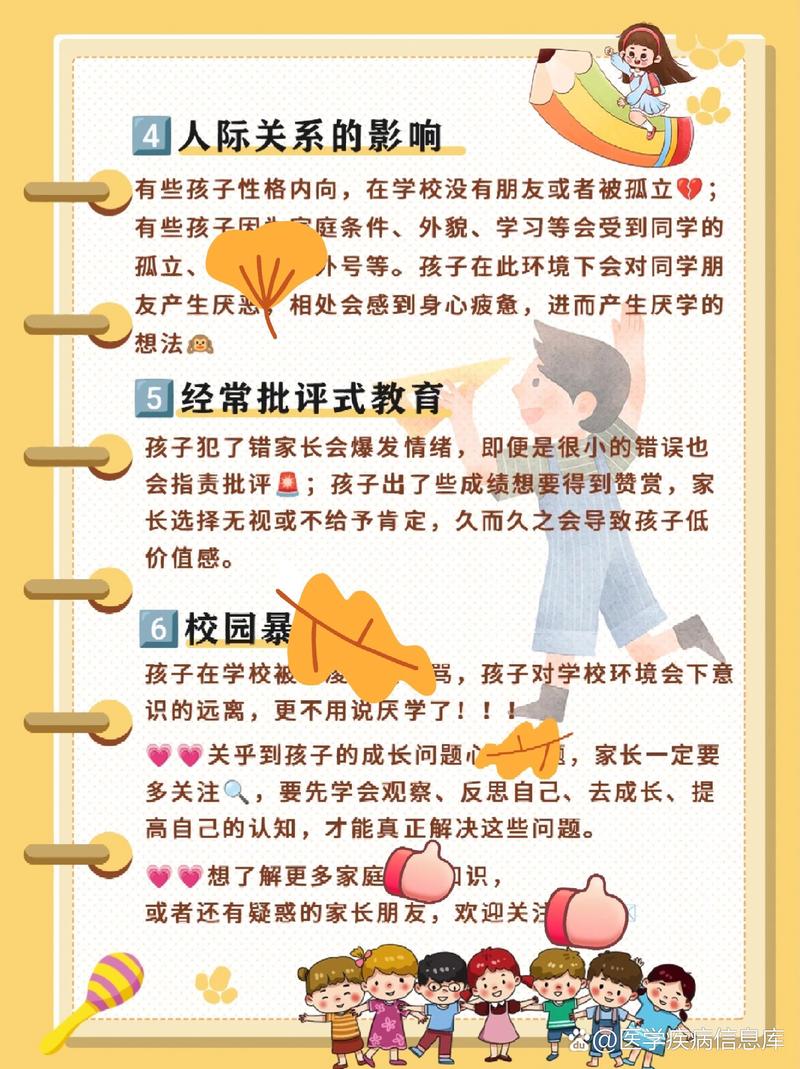

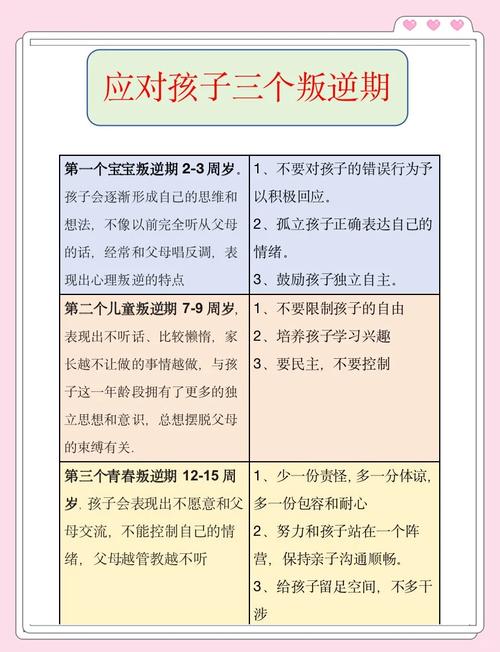

青春期叛逆本质上是青少年建立自我认同的必经之路,著名发展心理学家埃里克森指出,12-18岁是"自我同一性对角色混乱"的关键期,孩子通过挑战权威来确认自我价值,就像正在试飞的雏鹰,他们需要通过反复的"碰撞-反馈"来建立心理边界,北京师范大学教育学部曾跟踪研究200个叛逆案例,发现78%的孩子在叛逆行为背后都隐藏着未被满足的心理需求:或是渴望获得尊重,或是寻求存在感,或是逃避过度压力。

家长需要学会区分正常叛逆与问题行为,正常叛逆表现为偶尔的顶嘴、对某些规定提出质疑,这是心智成长的积极信号,而问题性叛逆往往伴随持续的情绪低落、社交退缩、自伤倾向等危险信号,上海精神卫生中心青少年门诊数据显示,近三年因厌学就诊的青少年中,64%存在焦虑抑郁共病,这些都需要专业心理干预。

重构家庭沟通的底层逻辑

传统说教式沟通正在摧毁亲子关系,当孩子说"我就是不想上学"时,家长常见的错误回应是:"不上学将来能干什么?我们这么辛苦为了谁?"这种充满道德绑架的对话只会加深孩子的逆反心理,心理学中的"超限效应"表明,当刺激过多、过强时,会引起心理极不耐烦的反应。

建立有效沟通需要掌握三个核心技巧:首先采用非暴力沟通模式,用"观察+感受+需求+请求"的结构表达。"妈妈注意到这周你有三天没交作业(观察),这让我有些担心(感受),能和我聊聊最近遇到什么困难吗(请求)?"其次要善用"沉默的力量",当孩子情绪激动时,安静的陪伴比喋喋不休更有治愈力,最后要学会"翻译"孩子的潜台词,当孩子抱怨"老师针对我",可能是在表达"我需要被公平对待"的心理诉求。

重建信任需要具体的行为策略,可以尝试设置"家庭会议日",每周固定时间进行平等对话;制定"情绪温度计",用不同颜色贴纸标注每日心情;创建"成长存折",记录孩子每个微小进步,广州某重点中学的心理咨询室实践表明,采用这些方法的家庭,亲子冲突发生率下降67%。

重塑学习动力的系统方案

学习动力枯竭往往源于目标系统的崩塌,当孩子问"学这些有什么用"时,说明他们的认知体系正在重构,家长需要帮助建立"三级目标体系":短期目标(本周完成数学作业)、中期目标(本学期提升英语成绩)、远景目标(成为什么样的人),切记要让孩子参与目标制定,使用SMART原则(具体、可衡量、可实现、相关性、时限性)。

个性化激励方案比统一标准更有效,对游戏成瘾的孩子,可以尝试将知识要点设计成闯关游戏;对艺术型孩子,鼓励用思维导图整理笔记;对运动型孩子,采用"番茄工作法"配合肢体活动,杭州某知名中学的实践案例显示,定制化学习方案使学生的平均专注时长提升40%。

压力管理需要建立科学的"减压阀"机制,建议设置"情绪缓冲带",放学后给予1小时自由活动时间;创建"压力释放清单",包括听音乐、运动、绘画等选项;建立"失败保险箱",允许每月有三次"请假权益",重要的是让孩子明白,家长关心的是他的身心健康,而非单纯的学习表现。

构建支持系统的协同网络

家校沟通要突破"告状式"传统模式,当孩子出现问题时,家长应该主动与老师建立"教育同盟",而非被动等待传唤,可以定期发送"成长周报",分享孩子在家的进步;邀请老师参与制定个性化教育方案;组织"家长-教师圆桌会议"探讨教育策略,北京某实验中学的跟踪数据显示,家校深度合作使学生的适应能力提升55%。

构建多元支持系统至关重要,除了班主任,还要善用心理教师、社团指导老师、优秀学长等资源,可以建立"成长导师制",为孩子匹配合适的引导者;组建"学习共同体",邀请3-5个同学组成互助小组;开发"社区教育资源",联系博物馆、科技馆开展实践活动,这些立体化的支持网络能帮助孩子重建社会联结。

特殊情境的危机干预

面对持续拒学的极端情况,需要启动"分级干预机制",第一阶段(缺课3天):进行家庭系统评估,排查是否存在校园欺凌、学习障碍等问题;第二阶段(缺课1周):引入专业心理咨询,必要时进行神经发育检测;第三阶段(缺课1个月):考虑调整学习环境,如转学或转为居家学习,整个过程中要保持"温和而坚定"的态度,避免乞求或威胁。

当传统教育路径受阻时,可以探索替代性教育方案,职业教育体验营、研学旅行项目、网络课程平台都是可行选择,重点是要让孩子保持学习状态,同时修复心理创伤,成都某教育机构案例显示,经过半年过渡期调整的学生,73%能重新适应校园生活。

破茧成蝶的成长智慧

教育叛逆期的孩子如同培育倔强的仙人掌,需要特殊的智慧和耐心,每个厌学行为背后,都藏着未被聆听的心声,当我们用理解代替指责,用陪伴替代控制,用希望驱散恐惧,就会发现在那些带刺的表象下,包裹着最柔软的生长渴望,教育的真谛不在于矫正行为,而在于唤醒生命内在的成长力量,正如教育家蒙台梭利所言:"每个叛逆的孩子,都在用特殊的方式诉说对自我价值的追寻。"在这场成长的博弈中,家长要做的不是赢过孩子,而是赢得孩子。