当11岁的阳阳第三次躲在被窝里装病拒绝上学时,母亲王女士终于意识到问题的严重性,这个原本开朗活泼的男孩,现在每天早晨都像被抽走灵魂般抗拒背起书包,这样的场景正在全国数百万家庭上演,根据中国青少年研究中心2023年最新调查数据显示,9-12岁儿童群体中出现持续性厌学情绪的比例已达17.6%,较五年前上升了5.3个百分点,作为深耕基础教育领域15年的教育心理学专家,我发现这个特殊年龄段的厌学现象背后,往往潜藏着更为复杂的成长密码。

解码11岁厌学背后的心理图谱

这个正处于"前青春期"的年龄节点,孩子经历着生理与心理的双重变革,大脑前额叶皮质的发育加速使得理性思考能力增强,但情绪调控中枢杏仁核的同步发育又导致情感波动剧烈,这种神经系统的"拔河"状态,使得11岁儿童常表现出矛盾的行为特征:既渴望独立又需要依赖,既有主见又容易受挫。

在学业方面,小学高年级的课业难度陡增,以数学为例,从具象运算转向代数思维的跨越,让超过43%的学生出现阶段性适应困难,更值得注意的是,这个年龄段开始形成稳定的同伴关系网络,社交压力首次超越家庭影响,成为影响学习动力的关键因素,某重点小学的跟踪调查显示,因人际关系问题导致的厌学案例占全年咨询量的58%。

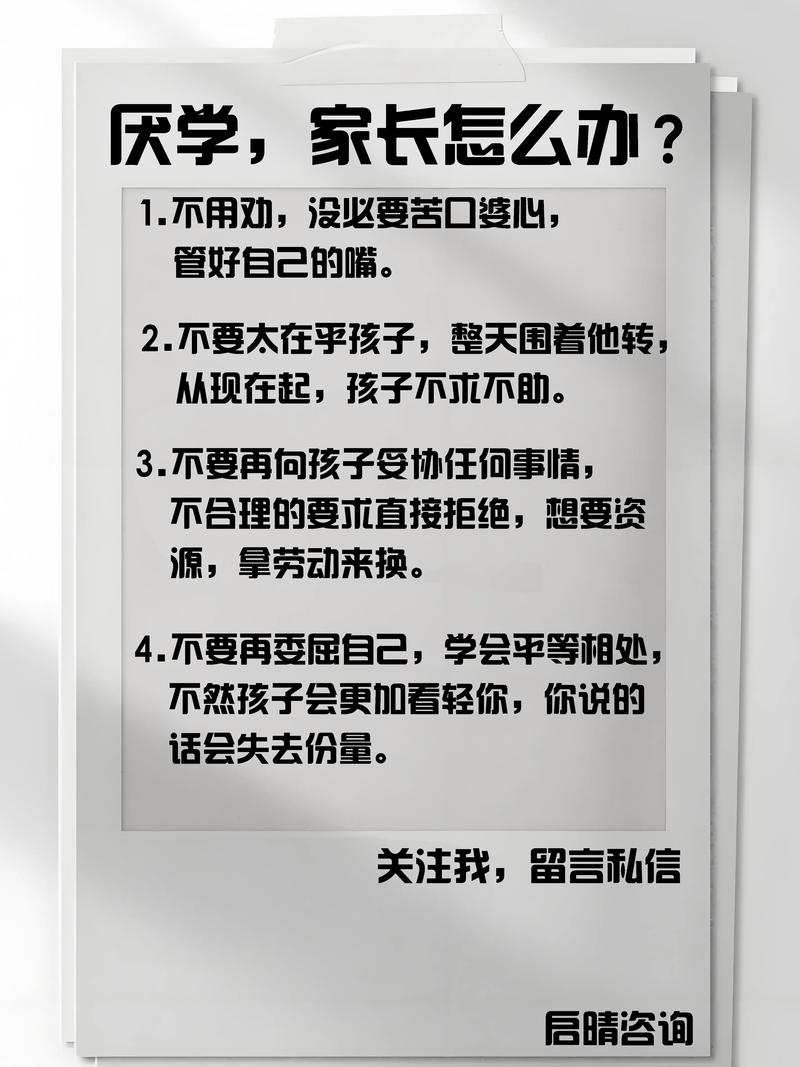

教育干预的黄金法则

-

建立情感安全网:切忌简单粗暴的训斥 当孩子说出"不想上学"时,家长的第一反应至关重要,北京师范大学家庭教育研究中心建议采用"3F倾听法":先停顿(Freeze)、再专注(Focus)、最后反馈(Feedback)。"妈妈注意到你这周有三天都说头疼,能具体说说在学校遇到什么特别的事情吗?"这种开放式的提问能有效卸下孩子的心理防御。

-

学业压力拆解技术 针对具体学科困难,可采用"微目标分解法",将看似庞大的学习任务切割成15分钟可完成的模块,配合可视化进度表,比如英语单词记忆,可以制作"词汇闯关卡",每完成5个单词的掌握就贴一颗星星,这种即时反馈机制能激活大脑的奖励回路。

-

重建社交信心指南 对于社交焦虑型厌学,角色扮演训练效果显著,家长可以模拟课间、午餐等社交场景,通过情景剧的方式教给孩子具体的应对策略,比如当遇到同学嘲笑时,可以练习用平静的语气说:"你这样说让我感到不舒服,我们可以换种方式交流吗?"

破解学校适应障碍的实操方案

某市重点小学的心理辅导室记录显示,采用"渐进式返校计划"的成功率达82%,具体实施分为四个阶段: 第一阶段(1-3天):每天在校时间控制在2小时,主要在心理咨询室进行适应性活动 第二阶段(4-7天):参与非文化课的学习,如美术、音乐等轻松课程 第三阶段(8-14天):逐步加入主科课程,但允许选择性听课 第四阶段(15天后):建立"情绪晴雨表",每天放学后用颜色标记当日状态

配合该计划的家校沟通本需要记录三大要素:睡眠质量、饮食情况、三个积极事件,这些细节能帮助教师准确评估干预效果,及时调整策略。

警惕隐性厌学的12个预警信号

除了直接拒绝上学,家长更应关注这些隐性表现:

- 作业本频繁出现擦破的痕迹

- 突然对整理书包异常执着

- 反复询问"人为什么要上学"

- 周末过度沉迷虚拟社交

- 对成绩波动表现出反常的漠然

- 持续性的清晨腹痛或头痛

- 绘画作品中频繁出现笼子、锁链等意象

- 拒绝讨论任何与学校相关的话题

- 对教师评价变得极度敏感

- 学习成绩断崖式下降超过30%

- 开始出现咬指甲等退化行为

- 睡眠模式紊乱(早醒或入睡困难)

重塑学习内驱力的创新实践

杭州市某实验小学推行的"学科探秘计划"成效显著,该方案打破传统课表,将知识模块转化为探险任务,例如数学单元变身"古墓密码破解",需要运用几何知识解开机关;语文课文延伸为"新闻直播间"活动,学生扮演记者进行采访写作,实施一年后,该校学生学业投入度提升27个百分点。

家庭中可以借鉴的"游戏化学习"包括:

- 设立"知识银行",用积分兑换特别体验

- 设计"家庭学术沙龙",每周讨论一个跨界话题

- 创建"错题博物馆",用创意方式分析失误

- 开展"21天好奇行动",每天记录三个"为什么"

当需要专业介入时的选择标准

出现以下情况建议寻求心理咨询:

- 厌学持续超过21天

- 伴随自伤行为或攻击倾向

- 出现幻觉、妄想等解离症状

- 体重骤减/暴增超过15%

- 连续两周每天睡眠不足5小时

选择咨询机构时,重点考察:

- 咨询师是否具备儿童青少年咨询资质

- 是否有家校协同干预的经验

- 治疗方案是否包含行为观察量表

- 是否提供后续跟踪服务

预防性教育的三大支柱

-

9-10岁启动"成长预备营" 通过情景模拟提前体验中学生活,培养时间管理、冲突解决等核心能力,日本文部科学省的追踪研究显示,参与过预备训练的学生小升初适应期缩短60%。

-

建立"优势发现日志" 每天记录孩子的三个积极特质,培养成长型思维。"今天你主动教同学解题,展现出很好的领导力。"

-

设计"家庭充电日" 每月设定一天非结构化时间,允许完全自主安排活动,恢复心理能量,神经科学研究表明,这种放空状态能显著提升前额叶皮质的功能。

面对11岁儿童的厌学危机,我们既要看见冰山上显性的抗拒行为,更要洞察冰山下涌动的成长诉求,每个不愿踏入校门的孩子,都是在用独特的方式诉说未被满足的发展需求,作为教育者,我们手中的钥匙不是强制与说教,而是理解与赋权,当家庭成为安全基地,学校化作探索乐园,知识回归求知本能,那个蜷缩在被子里的孩子终将自信地背起书包,因为这一次,他的行囊里装的不再是恐惧,而是对世界的好奇与期待。

(全文共2178字)