当教育遇见"心理地震期"

清晨7点的闹钟第5次响起时,李女士掀开儿子卧室的窗帘,映入眼帘的是揉成团的数学试卷、散落一地的游戏手柄,以及蜷缩在被子里拒绝上学的少年,这样的场景正在无数家庭重复上演——15岁青少年叛逆期与厌学情绪交织形成的"心理地震",让无数家长在焦虑与困惑中辗转难眠,这个阶段的青少年正经历着大脑前额叶皮层加速发育与荷尔蒙剧烈波动的双重冲击,他们的叛逆行为往往是对成长阵痛的本能反应,数据显示,我国中学生厌学率在初二至高一阶段达到峰值,其中85%的家长表示不知如何应对子女的叛逆表现。

解码叛逆行为背后的心理图谱

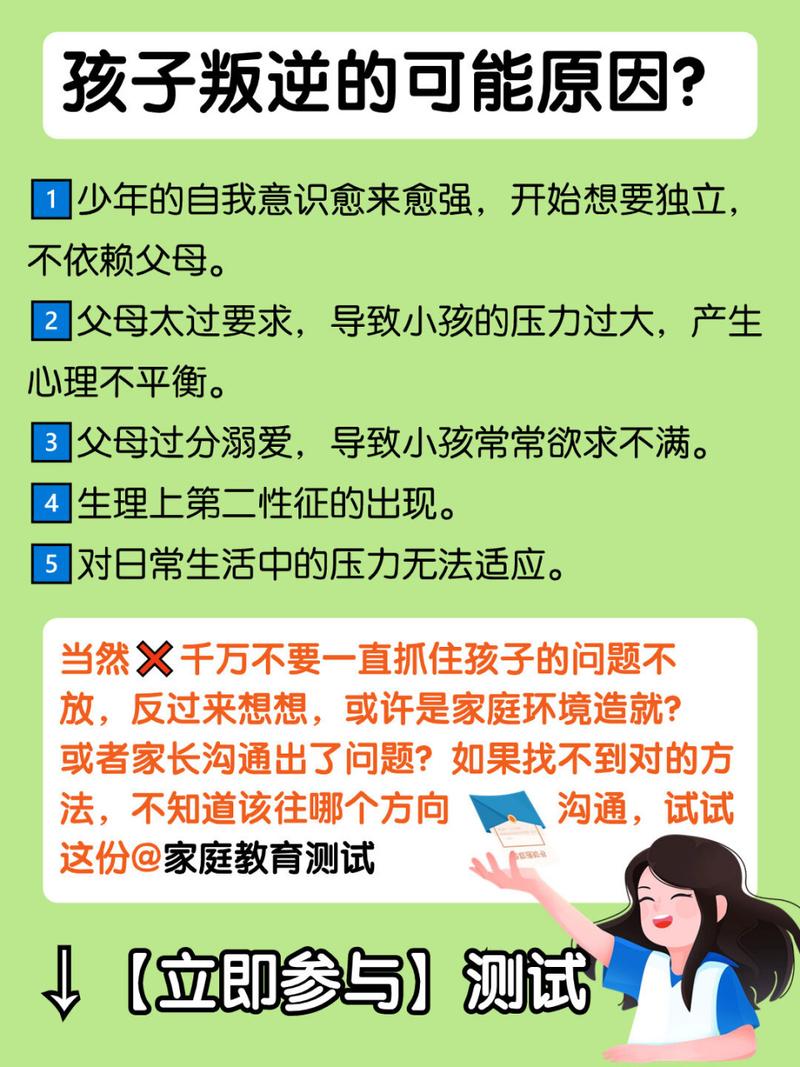

在神经科学实验室的扫描仪下,15岁青少年的大脑呈现出独特的活跃模式:负责情绪处理的杏仁核异常活跃,而掌控理性决策的前额叶皮层尚未完全成熟,这种神经发育的"时间差"导致他们常陷入"情绪过山车"——上一秒还在讨论周末计划,下一秒可能因为手机电量不足而暴怒。

典型叛逆行为往往包含三重心理诉求:对自主权的渴望像破土而出的幼苗,他们通过挑战规则来试探边界;对身份认同的追寻犹如迷航的船只需要灯塔,标新立异的装扮实质是在寻找群体归属;情绪宣泄的需求如同亟待疏通的堰塞湖,那些突如其来的暴躁实质是成长压力的另类表达。

当这种心理动荡遭遇学业压力时,就会催化出复杂的厌学情绪,北京师范大学的跟踪研究发现,62%的厌学青少年都存在未被察觉的"学习创伤",可能是某次当众批评留下的阴影,或是长期排名比较造成的自我否定。

重构家庭沟通的对话密码

传统说教式沟通在这个阶段往往适得其反,当父亲第20次重复"我们当年哪有这么好的条件"时,少年耳朵里的心理防御机制早已自动开启,有效的沟通需要建立新的对话范式:

- 倾听时保持"心理悬停":在儿子抱怨"老师故意针对我"时,克制立即纠正的冲动,用"能具体说说发生了什么吗"代替"肯定是你先做错了"。

- 共情式反馈技术:当女儿把59分的试卷藏进书包,试着说"这个分数让你很难受吧"而非"天天玩手机能考好才怪"。

- 非暴力表达公式:"我看到(客观事实)+ 我感到(真实感受)+ 我希望(具体请求)"的沟通模型,比单纯指责更具建设性。

家庭需要营造"安全失败"的环境,当孩子知道考砸后不会被嘲讽挖苦,而是会得到"我们一起看看哪里可以改进"的支持时,他们对学业的焦虑感会显著降低。

重塑学习动力的系统方案

唤醒学习动力需要多维度介入,上海某重点中学的实践表明,将学科知识与现实生活建立连接可使学习投入度提升40%,例如物理老师讲解抛物线时引入篮球投篮分析,历史课用角色扮演还原戊戌变法庭辩现场。

个性化目标管理至关重要,帮助孩子建立"阶梯式目标体系":从"今天专注学习25分钟"到"本周整理错题本",用可实现的短期目标累积成功体验,同时建立弹性评价机制,某海淀家长发明的"进步银行"值得借鉴——将每次微小进步换算成"成长币",累积到一定数量可兑换心仪的学习装备。

当厌学情绪严重时,可启动"学业重启计划":与学校协商短期弹性学习方案,引入职业体验、研学旅行等替代性学习方式,广州某校为厌学学生设计的"城市探索者"项目,通过在博物馆解谜、采访社区商户等实践,成功让83%的参与者重拾学习兴趣。

构建支持性的成长生态

家长的自我成长往往是被忽视的关键变量,参加"青少年心理发展工作坊"、阅读《青春期大脑风暴》等专业书籍、记录"亲子互动观察日记",这些投入最终会转化为理解孩子的认知资本,需要警惕的是,37%的家长存在"教育焦虑转移"现象,将自己的职业焦虑或人生遗憾投射到孩子身上。

家校协同需要突破传统模式,深圳某国际学校建立的"成长支持小组"值得借鉴:由班主任、心理教师、家长代表、学生本人组成的四方会议,每月聚焦解决1-2个具体问题,当学校推出"走班制"、"项目式学习"等新型教学模式时,厌学学生的课堂参与度平均提升了55%。

专业力量的适时介入能避免问题恶化,当出现持续两周的情绪低落、睡眠紊乱或自伤倾向时,寻求心理咨询师的帮助不再是羞耻的事,上海精神卫生中心推出的"青少年心理急救包"服务,通过沙盘治疗、正念训练等方式,已帮助数千家庭渡过危机。

站在生命长河回望,15岁的叛逆不过是成长交响曲中一段必要的变奏,那些摔门而去的背影里,藏着正在觉醒的自我意识;那些对抗权威的棱角下,包裹着亟待引导的生命能量,当我们用智慧拆解叛逆的密码,用耐心重建信任的桥梁,终将在风暴过后,看见破茧成蝶的璀璨光芒,教育的真谛,从来不是塑造顺从的模版,而是陪伴每个独特灵魂完成属于他们的英雄之旅。