每当深夜的台灯在小区楼宇间零星亮起,总有一批孩子仍在与作业鏖战,这种现象背后折射出的不仅是教育体系的深层矛盾,更是家庭教育的集体焦虑,根据中国青少年研究中心最新调查数据显示,超过67%的中小学生每天作业时间超过3小时,其中12.8%的学生经常熬夜到23点以后,这些数字背后,是孩子们逐渐暗淡的双眼、日益沉重的书包,以及家长无处安放的焦虑。

解构作业困局的根源密码

传统认知中将作业拖延归咎于"作业量过大"的简单归因,实则掩盖了更深层的教育症结,某重点小学四年级的个案研究显示,在作业总量相同的情况下,不同学生的完成时间差异可达3倍以上,这种差异的根源在于学习效能系统的差异,包括注意力管理水平、知识消化能力、时间规划技巧等关键要素。

家庭环境对作业效率的影响远超想象,心理学实验表明,在家长持续监督下完成作业的孩子,其错误率比自主完成的孩子高出23%,过度干预不仅破坏孩子的专注力,更会削弱其自我管理能力,某初中班主任记录的典型案例显示,一个长期由家长辅导作业的学生,在家长出差期间作业效率反而提升了40%。

学校教育的结构性矛盾同样值得关注,部分教师仍停留在"题海战术"的教学思维中,缺乏分层作业设计能力,某区教育局的调研发现,同一班级内,优等生与学困生完成相同作业的时间差可达2.5小时,这种"一刀切"的作业布置方式直接导致效率失衡。

构建高效学习系统的方法论

时间管理不是简单的日程安排,而是认知资源的科学分配,建议采用"黄金三小时"原则:将最佳精力时段(通常为放学后18:00-21:00)划分为三个50分钟的高效学习单元,中间穿插10分钟体育活动,某实验班实践数据显示,这种方法使平均作业完成时间缩短了35%。

环境塑造对学习效能的影响具有杠杆效应,神经科学研究证实,固定学习场景能激活大脑的"专注模式",建议打造"三区一体"学习空间:独立书写区、站立思考区、放松休息区呈三角形分布,通过物理空间切换促进思维转换,某重点中学的对比实验显示,这种布局使学生的疲劳感降低了28%。

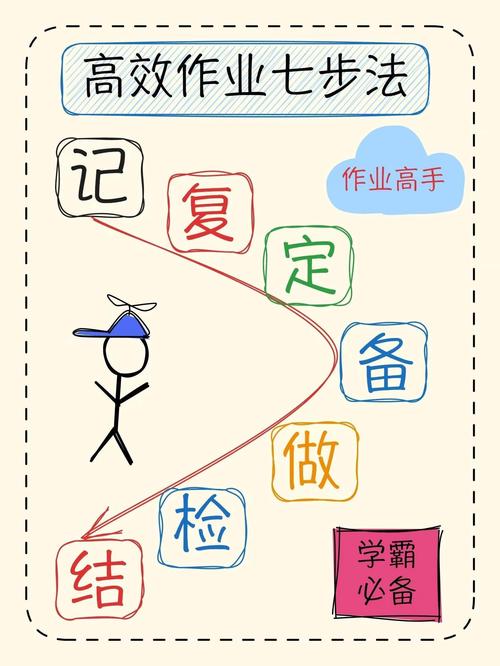

认知策略升级是突破效率瓶颈的关键,推荐"三维作业法":将作业分为知识巩固型、思维拓展型、实践应用型三类,分别采用"机械记忆→概念导图→情景模拟"的不同处理方式,某教育机构跟踪数据显示,这种方法使知识留存率提升了42%。

家校协同的破局之道

教师端的改革需要从作业设计理念转型开始,建议推广"智能作业系统",基于大数据分析实现个性化推送,某实验学校引入AI作业平台后,重复性作业量减少60%,学生平均睡眠时间增加45分钟,这种精准化作业模式使教学质量不降反升,期末优秀率提高了15%。

家长角色需要完成从"监工"到"教练"的转变,有效的陪伴应遵循"三步法则":作业前10分钟目标设定,作业中保持适当距离,作业后15分钟复盘总结,某家庭教育指导案例显示,这种转变使亲子冲突减少了73%,作业效率提升29%。

建立动态评估机制是持续改进的保障,建议采用"双周循环评估法":每两周与孩子共同分析作业日志,识别时间黑洞,调整策略方案,某跟踪研究显示,持续三个月的评估实践使82%的学生养成了自主规划习惯。

教育改革从来不是单兵突进的战斗,当我们用系统思维破解作业困局时,需要认识到这本质上是重构现代教育生态的契机,通过建立"学校精准施教、家庭科学伴学、学生自主管理"的三维体系,我们不仅能帮助孩子告别熬夜写作业的困境,更是在培养面向未来的核心竞争力,教育的终极目标不是完成作业,而是培养会思考、懂方法、能自主的终身学习者,这需要教育者与家长共同完成的,不仅是一场作业革命,更是一次教育理念的觉醒。