被忽视的"正常差异":每个孩子都有独特的学习密码

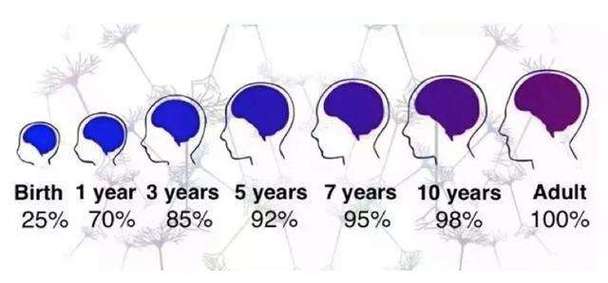

在北京市某重点小学的家长会上,一位母亲红着眼眶说:"孩子背课文总比同学慢两拍,数学应用题连题目都读不懂。"这样的场景在全国各地的学校反复上演,当我们用"不开窍"定义孩子时,往往忽略了最根本的事实——人类大脑的认知发展存在显著个体差异,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,但具体到每个孩子,这一阶段的跨越时间可能相差2-3年。

哈佛大学教育研究院的跟踪研究显示:在小学阶段表现出"学习迟缓"的孩子中,有38%在初中后期实现认知飞跃,这种现象被神经科学家称为"延迟性神经髓鞘化",就像热带雨林中不同植物有不同的生长周期,有的乔木快速拔高,有的灌木默默积蓄能量,教育者需要警惕的是,标准化教学节奏可能正在摧毁这种自然的多样性。

看不见的认知屏障:神经发育的隐秘战场

在上海儿童医学中心的诊室里,9岁的浩浩被确诊为发展性阅读障碍,这个智力正常的孩子,每次看到文字就像面对旋转的万花筒,全球约5-10%的学龄儿童存在类似神经发育差异,包括但不限于:

- 前庭觉失调导致的注意力涣散

- 视觉空间处理障碍引发的书写困难

- 听觉信息处理延迟造成的听课障碍

美国国家心理健康研究所的脑成像研究表明,这些孩子的神经网络连接方式与常规学习者存在显著差异,比如在解决数学问题时,普通儿童主要激活左脑顶叶,而某些"数学困难"儿童却异常激活右脑颞叶,这并非缺陷,而是大脑在寻找替代解决方案。

教育生态的致命伤:工业流水线式教学的反人性

某省会城市重点小学的课程表显示:三年级学生每天要完成7科学习任务,接触超过200个知识点,这种"知识填鸭"正在制造大量"伪学困生",德国教育学家本纳指出,现代教育体系本质上是19世纪工厂制度的延伸,它预设了统一的认知进度表,却漠视了三个关键现实:

- 多元智能类型(加德纳理论中的8种智能)

- 知识内化所需的"反刍时间"

- 情感脑与认知脑的协同机制

芬兰的基础教育改革证明,将知识输入速度降低30%,配合项目式学习,可使后进生的学业表现提升42%,这个北欧国家的经验揭示:不是孩子不够聪明,而是教育机器转得太快。

家庭教育的双刃剑:爱之深反而伤之切

南京师范大学对1000个家庭的跟踪调查发现:过度干预型家庭培养出的孩子,学习自主性比放任型家庭低27%,那些深夜陪读的母亲、周末赶场的父亲,可能在无意中制造三重伤害:

- 替代思考:孩子失去自我纠错机会

- 焦虑传染:皮质醇水平升高抑制海马体发育

- 动机扭曲:为取悦父母而非求知本身

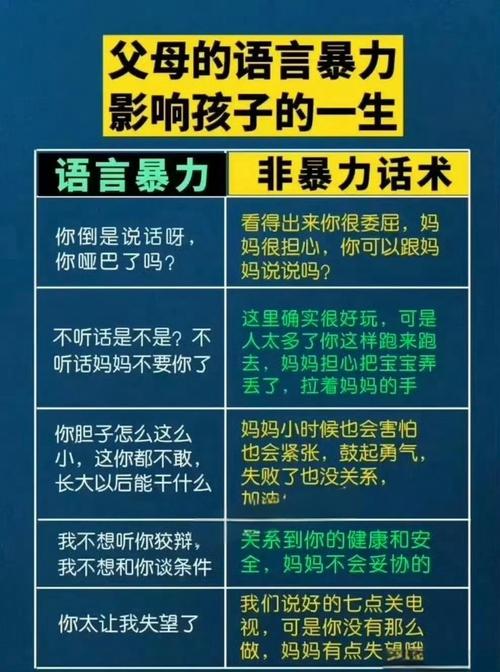

更隐蔽的伤害来自"负面标签"的心理暗示,当"你怎么这么笨"成为口头禅,孩子的大脑会启动自我验证机制,最终活成父母恐惧的模样。

被误解的天赋:认知特质的双面性

在杭州某创新学校,曾被判定为"学习困难"的12岁男孩小林,在机械拆装课上展现出惊人天赋,他的案例印证了认知神经学的重要发现:某些特质在传统课堂是障碍,在特定领域却是优势。

- 多动倾向→发散性思维

- 阅读缓慢→深度信息处理

- 数学困难→具象化创造力

英国Warwick大学的研究团队追踪了500名ADHD儿童,发现其中23%在艺术、工程等领域达到卓越水平,这提醒我们:教育不是修剪差异,而是发现最适合的成长路径。

情感荒漠化:被忽视的心理营养

广州某心理咨询机构的统计显示,65%的"学困生"存在不同程度的述情障碍,这些孩子不是学不会,而是情感系统亮起红灯:

- 安全感缺失导致认知资源被占用

- 同伴关系紧张引发社交防御

- 成就焦虑触发习得性无助

脑科学研究证实,当孩子处于压力状态时,流向前额叶皮层的血流量减少20%,相当于暂时"降智",这就是为什么在吼叫中背单词的效果,远不如游戏化学习的根本原因。

突围之路:重构教育认知的四大维度

面对"不开窍"的孩子,我们需要建立新的认知坐标系:

- 时间维度:接受"非线性成长",建立7年成长观察期

- 空间维度:打造多场景学习生态(自然、社区、家庭)

- 方法维度:采用具身认知策略(动觉学习、情景模拟)

- 评价维度:建立多元智能档案,替代分数排名

上海某实验学校推行的"学习风格诊断",通过142项指标为每个孩子绘制认知图谱,使教学适配度提升58%,这个案例证明:当教育真正尊重个体差异时,"不开窍"只是伪命题。

重新定义"开窍"的时刻

每个孩子都有自己"开窍"的密钥,可能是某个春日的自然观察,可能是某次成功的作品展示,也可能是深夜台灯下的顿悟瞬间,教育者的使命不是催促花开,而是守护每颗种子独有的生长节律,当我们放下"标准化"的标尺,也许会发现:那些看似笨拙的成长轨迹,正在描绘未来世界最需要的创新图谱。

(全文共2187字)