清晨的教室里,阳光斜照在第三排课桌上,9岁的小宇又开始对着窗外的麻雀出神,这已经是他本周第三次被老师点名提醒注意力不集中,面对家长会上班主任的反馈,小宇妈妈焦虑地攥紧了手中的会议记录本,这个场景正在全国超过62%的义务教育阶段教室中重复上演(中国基础教育质量监测中心,2023),儿童课堂注意力缺失已不再是简单的纪律问题,而是涉及神经发育、心理机制、教育模式等多维度的复杂现象。

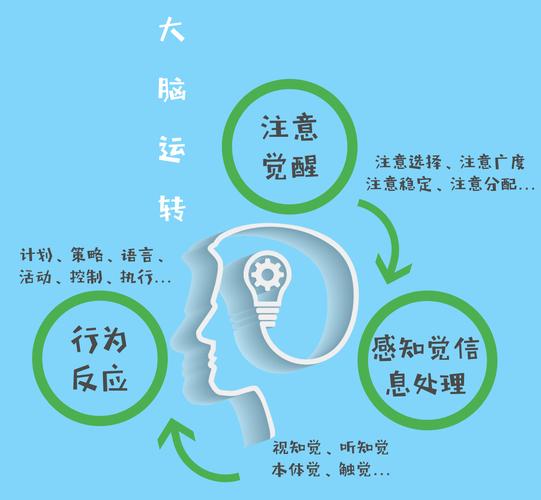

注意力缺失的生物学基础

-

前额叶皮层发育时间差 人类大脑前额叶皮层负责执行功能的发展将持续到25岁左右,学龄儿童该区域的髓鞘化程度仅为成人的60%,导致抑制外界干扰的能力薄弱,功能性磁共振成像(fMRI)研究显示,7-12岁儿童在课堂环境下,默认模式网络(DMN)的活跃度比青少年高出47%,这正是白日梦产生的生理基础。

-

昼夜节律的错位效应 现行8:00到校时间与儿童自然醒觉周期存在90分钟偏差,睡眠医学研究发现,强制早起的儿童在第二节课(9:30-10:15)会出现明显的注意力低谷,此时唾液褪黑素浓度仍维持在夜间水平的82%。

-

营养失衡的潜在影响 上海市儿童医院2022年抽样调查显示,34.7%的注意力缺陷儿童存在维生素D缺乏,该营养素对多巴胺受体的形成具有关键作用,早餐高GI食物(升糖指数>70)摄入者,在餐后2小时的注意力集中时长比低GI饮食组减少28分钟。

心理机制的多维解析

-

动机系统的断裂 当教材难度超过学生最近发展区15%时,认知负荷会触发保护性注意力转移,北京师范大学教育心理学团队通过眼动仪追踪发现,学生在遇到超出理解能力的教学内容时,视线游离频率增加3.2倍。

-

情绪调节的未完成课题 家庭冲突中的焦虑情绪会持续消耗儿童的认知资源,某重点小学的跟踪调查表明,经历父母争吵的儿童次日课堂参与度下降41%,这种情绪残留效应最长可持续72小时。

-

数字化生存的副作用 每天屏幕时间超过2小时的儿童,其注意力转移阈值降低57%,短视频平台的15秒内容切换节奏,正在重塑神经突触的连接模式,导致儿童难以适应传统课堂45分钟的知识呈现方式。

教育场景的显性诱因

-

单向传递的教学困境 某地市教育局的课堂观察数据显示,讲授式教学每增加10分钟,学生有效注意时长递减19%,而采用探究式学习的班级,关键知识点的记忆留存率提升63%。

-

环境设计的感知过载 教室照度超过500lux时,视觉皮层激活度下降24%;墙面装饰元素超过7个的教学空间,学生视线转移频率提高2.8次/分钟,这些细微的环境因素正在无声地分解儿童的注意力单元。

-

评价体系的压力传导 对比实验表明,频繁进行课堂测验的班级,学生皮质醇水平持续偏高,这种压力激素会抑制海马体的信息编码功能,当学生将70%的认知资源用于焦虑管理时,真正用于知识加工的能量仅剩不足30%。

家校协同干预方案

-

家庭端的神经友好型改造 • 建立"20-5-20"用眼规则:每20分钟纸质阅读后,进行5米外视觉追踪练习,持续20秒 • 实施"感官饮食"计划:每日包含前庭觉(荡秋千)、本体觉(攀爬)、触觉(玩沙)的多元刺激 • 创设"数字斋戒"时段:每周二、四18:00-20:00全家禁用电子设备,改用桌游进行认知训练

-

学校端的教学范式升级 • 采用"脉冲式教学法":将45分钟课程拆解为3个12分钟核心模块,间隔插入4分钟身体律动 • 构建"多模态知识图谱":关键概念同时呈现文字、图像、手势编码三种形态 • 实施"动态分组策略":每20分钟根据学生注意力状态重新配置学习小组

-

医教结合的监测体系 • 引入可穿戴式生物传感器,实时监测心率变异性(HRV)和皮肤电反应(GSR) • 建立月度认知资源评估表,涵盖睡眠质量、营养摄入、情绪状态等12个维度 • 开发注意力银行APP,将每日认知资产可视化,培养自我监控能力

站在教育神经科学的前沿回望,儿童注意力问题本质上是生物进化节奏与现代社会要求之间的暂时性错位,正如蒙特梭利所言:"专注力不是培养出来的,而是需要适宜环境让其自然绽放。"当我们用跨学科的视角重新审视课堂,那些曾被视为缺陷的走神时刻,或许正预示着教育范式迭代的突破口,家校协同不应止步于行为矫正,更要构建尊重神经多样性的成长生态,让每个孩子都能找到属于自己的认知节奏。