清晨七点的校门口,李女士又一次被班主任单独留下谈话,这已经是本月第三次因为儿子小宇未完成作业被约谈,她看着书包里皱巴巴的练习本,焦虑像藤蔓般爬上心头,这样的场景正在无数家庭重复上演:根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告显示,全国中小学生存在作业拖延现象的比例达37.6%,其中超过半数家长因此产生教育焦虑,当孩子成为"作业拖延者",我们需要的不只是简单的惩戒或说教,而是一场系统的教育突围战。

解码作业拖延的深层密码 在传统认知中,作业拖延往往被简单归因为"懒惰"或"态度问题",但现代教育心理学研究揭示出更复杂的成因图谱,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究发现,62%的作业拖延案例存在"能力-任务"不匹配现象,这意味着当作业难度超出孩子当前能力水平时,大脑会本能启动回避机制,就像让刚学游泳的孩子直接挑战深水区,恐惧与退缩是必然反应。

认知神经科学的最新进展为我们打开了新视角,儿童前额叶皮层发育尚未完善,导致时间管理和自我控制能力相对薄弱,当面对需要持续注意力的作业任务时,他们的神经资源分配系统更容易被即时诱惑劫持,这解释了为什么孩子能专注游戏数小时却难以静坐完成作业——并非故意对抗,而是大脑发育阶段的客观限制。

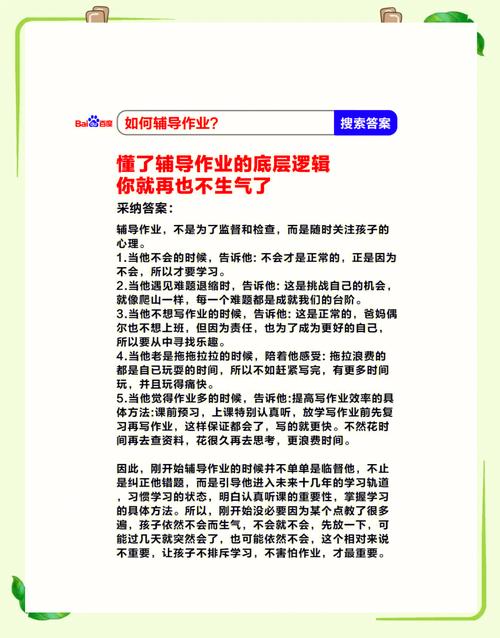

构建家校协同的立体干预系统 家庭作为教育的第一战场,需要建立科学的作业支持机制,上海市教育科学研究院的实验项目证明,采用"三区作业管理法"可使作业完成率提升40%,具体操作是将书桌划分为三个区域:核心区放置必要文具,缓冲区摆放参考资料,隔离区严格禁止电子产品,这种物理空间的规划能有效降低注意分散率。

学校层面需要建立差异化的作业响应机制,杭州某重点小学的"作业分级制"改革值得借鉴:将作业分为基础巩固型、能力提升型和实践拓展型,学生可根据当日状态选择难度级别,这种弹性机制实施后,作业按时完成率从68%跃升至92%,证明适度的选择权能激发责任意识。

家校沟通必须突破传统的"问题通报"模式,转向"解决方案共创",深圳某国际学校推行的"作业日志三方联签"制度值得推广:学生记录作业过程体验,家长观察学习状态,教师批注指导建议,三方每周共同分析改进策略,这种协同机制让90%的参与家庭在两个月内观察到显著改善。

培养自主学习的核心能力 时间管理能力的培养需要可视化工具辅助,新加坡教育部推广的"番茄钟变形法"在华东地区试点取得良好效果:将作业时间划分为25分钟专注段+5分钟自由活动,用沙漏或计时器具象化时间流逝,配合积分奖励系统,85%的学生在四周后能自主规划作业时间。

抗挫折能力的构建需要科学的"错误教育",南京某重点中学的"错题银行"制度颇具创意:学生将作业错误转化为"错题币",积累到一定数量可兑换教师辅导时间,这种将错误资产化的方式,使畏难情绪发生率降低57%,证明积极的错误观能有效缓解作业焦虑。

学习动机的激发关键在于建立"能力感-价值感-自主感"的三角支撑,成都某教育机构研发的"作业自选超市"模式值得借鉴:教师提供多样化的作业套餐,学生可自主选择完成形式(文字/图画/音频)、难度级别和呈现方式,这种尊重个体差异的设计使作业参与度提升至89%。

突破传统认知的教育重构 当9岁的朵朵在"作业展示日"用自编歌曲演绎数学公式时,教室里响起的热烈掌声印证了作业形式的革新力量,广州某实验学校推行的"表达型作业"改革证明:允许用思维导图、短视频等形式呈现作业成果,能激发83%学生的学习热情,这种创新不是对传统的否定,而是对教育本质的回归——作业终究是思维训练的工具,而非惩罚手段。

在深圳某学校的"作业听证会"上,学生们正在讨论如何优化周末作业量,这种将决策权部分让渡给学生的做法,看似颠覆传统,实则培养了深层的责任感,数据显示,学生自主设计的作业方案执行率高达98%,远超教师单方面布置的72%,这启示我们:教育的最高境界是点燃而非灌输。

在这场教育突围战中,没有简单的胜负标准,当北京海淀区某重点小学将"作业完成率"指标改为"学习参与度"时,我们看到了教育评价体系的进化方向,或许真正的胜利,不在于作业本上的每个空格都被填满,而在于孩子眼中重燃的学习热情,在于他们开始享受解决问题的过程本身,这需要教育者以更大的智慧理解成长,以更开放的心态接纳不完美,因为教育本就是静待花开的艺术,是生命影响生命的漫长修行。