青少年教育困境的缩影

在基础教育阶段,高二年级往往被视为高中三年的"分水岭",这个阶段的学生普遍面临着知识难度陡增、升学压力前移、身心发展失衡等多重挑战,某重点中学的调研数据显示,超过63%的高二学生存在不同程度的学业倦怠感,其中约17%的学生产生过休学念头,这些冷冰冰的数字背后,是无数青少年在成长十字路口的迷茫与挣扎。

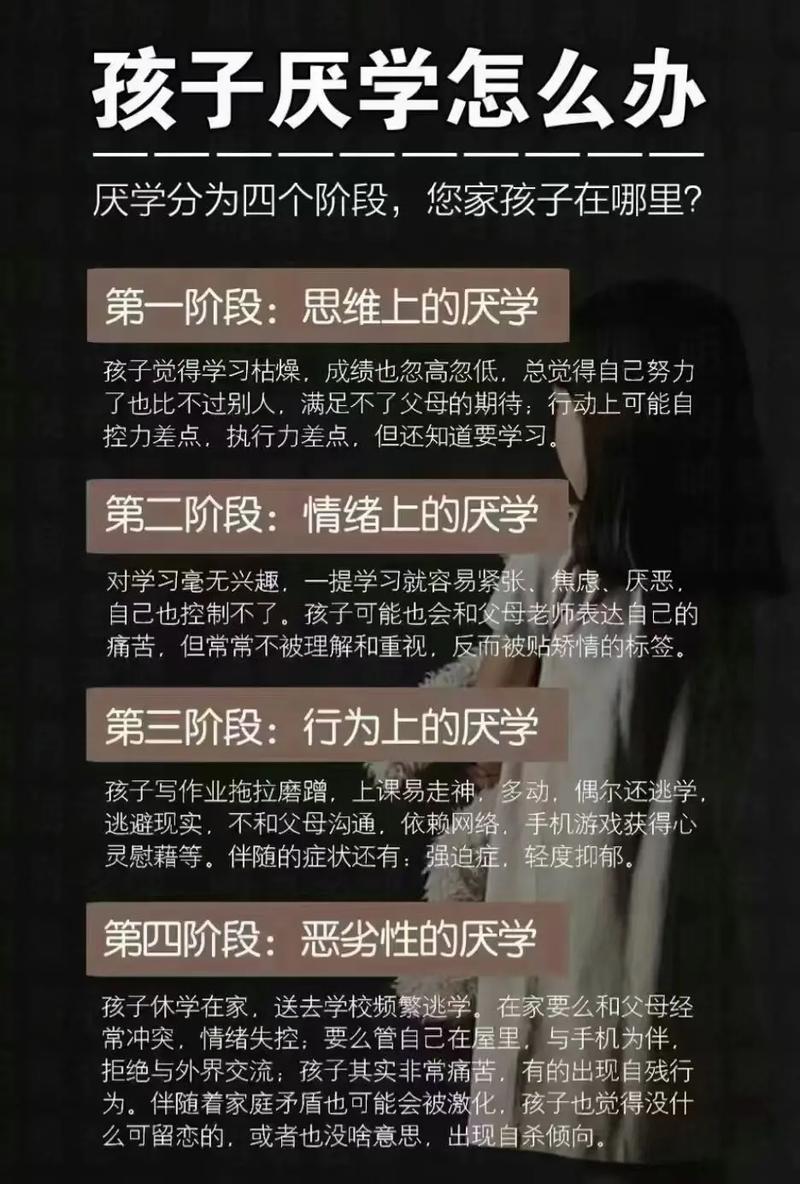

厌学现象的多维诊断

(一)行为表征的识别体系 典型的厌学症状表现为:早晨起床困难持续超过两周,对作业产生生理性排斥,频繁出现躯体化症状(如头痛、胃痛),刻意回避校园社交活动,某三甲医院青少年门诊的案例显示,一名重点班学生曾连续三个月伪造家长请假条,每天躲在图书馆消磨时光。

(二)深层诱因的病理分析

- 认知失调型:超前教育导致的知识储备透支,当课程难度达到临界点时产生"习得性无助"

- 价值迷失型:"唯分数论"教育模式下自我认同危机,典型案例是某奥赛获奖者在高二突然拒绝参加任何竞赛

- 关系创伤型:校园欺凌、师生冲突或家庭变故引发的心理防御机制启动

- 发展焦虑型:对高考选拔机制的恐惧转化为对学习过程的全盘否定

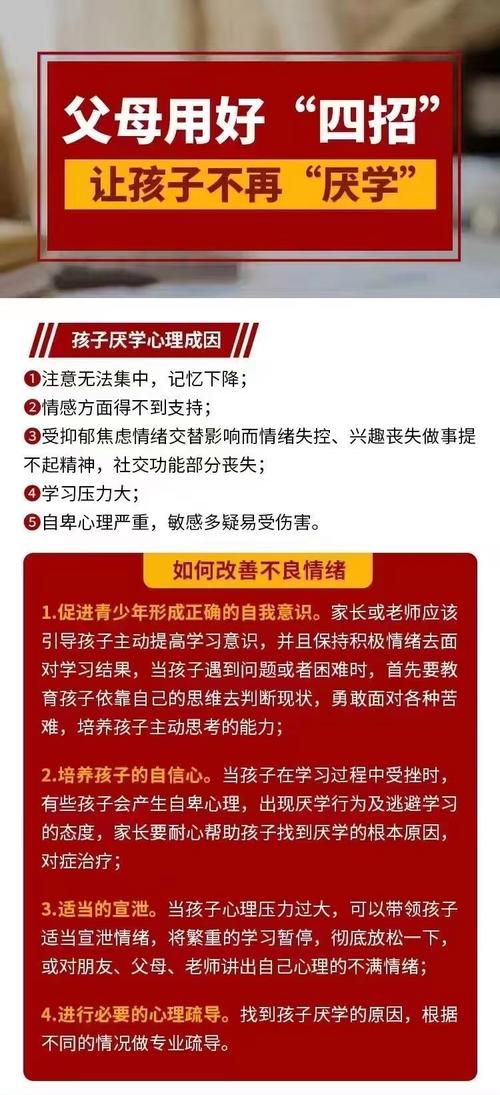

教育系统的应对策略

(一)家庭支持系统的重构

- 建立"情感银行":每天15分钟不带评判的倾听,积累情感存款

- 实施"优势教养":通过VIA性格优势测试发现孩子的24项性格优势

- 设置"过渡空间":允许每周有固定时段进行与学业无关的创造性活动

(二)学校教育生态改良

- 课程体系优化:试点"学科+"融合课程,如将物理与艺术史结合讲解经典力学

- 评价机制革新:引入过程性成长档案,记录思维品质提升轨迹

- 心理支持网络:构建"班主任-心理教师-朋辈辅导员"三级预警系统

(三)学生自我调适路径

- 认知重塑训练:运用ABC情绪疗法改变对学习挫折的归因模式

- 目标分解技术:将高考目标转化为可执行的"百日计划表"

- 正念减压实践:通过每日10分钟呼吸冥想调节自主神经系统

休学决策的理性审视

(一)休学适应症的判断标准

- 医学指征:经临床心理科诊断为中度以上抑郁或焦虑障碍

- 功能损害:社会功能受损持续三个月以上,无法维持基本学习生活

- 资源评估:家庭具备提供专业治疗和陪伴支持的条件

(二)科学休学方案的设计

- 医学监护:建立由精神科医生、心理咨询师、社工组成的支持团队

- 成长规划:制定包含社会实践、职业体验、艺术疗愈的个性化课表

- 复学准备:通过渐进式暴露疗法重建校园环境适应力

(三)休学期间的关键禁忌

- 避免完全切断同龄人联系,建议保持适度线上交流

- 警惕过度补偿性放纵,需维持基本生活节律

- 防止陷入"病患角色"固化,定期进行社会功能评估

教育本质的再思考

某教育创新实验班的跟踪研究显示,经历过休学调整后成功复学的学生中,有38%在后续发展中展现出超乎寻常的韧性和创造力,这个数据提醒我们:暂时的学业中断可能孕育着更深层的成长契机,当代教育需要重新定义"成功"的内涵,将心理弹性、自我认知、幸福能力等维度纳入评价体系。

在快餐式教育的洪流中,每个厌学案例都是对教育本质的叩问,与其急于修补表面的学习行为,不如深入探究生命成长的底层逻辑,当家庭、学校、社会形成教育共同体,以更包容的姿态接纳成长道路的曲折,那些看似叛逆的休学选择,或许正孕育着破茧成蝶的力量,教育的终极使命,不是培养整齐划一的"标准件",而是帮助每个独特的生命找到属于自己的绽放方式。