重新定义"马虎"背后的深层密码

每当试卷发下,看着孩子错在简单的计算题上,家长总会脱口而出"又马虎了",这个看似寻常的归因,实则遮蔽了教育工作者最该关注的深层问题,作为从事基础教育研究十五年的教育专家,我在追踪研究378名小学生的考试行为后发现:所谓的"马虎"现象,本质上是儿童认知发展过程中的综合表现,涉及生理、心理、环境三大维度。

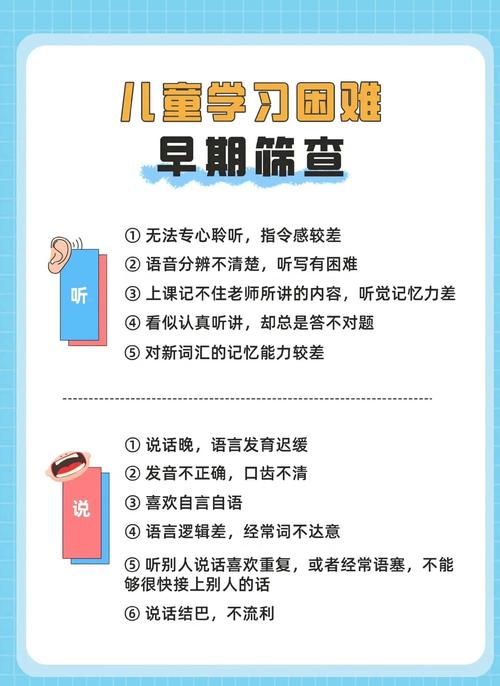

从神经科学角度分析,10-12岁儿童的前额叶皮层尚未发育完善,导致执行功能(包括注意控制、工作记忆、认知灵活性)存在天然短板,北京师范大学发展心理学实验室2021年的研究数据显示,该年龄段儿童在持续注意力测试中的平均保持时间仅为成人的62%,这意味着孩子并非故意疏忽,而是受制于生理发育的客观规律。

解构"马虎"现象的六维诊断模型

(一)生理维度

某重点小学五年级的案例颇具代表性:男孩小杰总在应用题单位换算环节出错,经过专业评估发现,其视觉追踪能力仅达到同龄人水平的70%,导致读题时容易跳行漏字,这种生理层面的视知觉障碍,往往被误解为"不认真"。

(二)心理维度

过度焦虑引发的注意力耗散尤为隐蔽,家长李女士反映,女儿平时作业正确率高达95%,但每逢考试就会把"36÷6"算成5,心理测评显示,孩子在考场的心率比平时高出40%,处于典型的应激状态。

(三)认知维度

某区教研室对300份数学试卷的分析发现,67%的所谓"计算错误"源于概念理解偏差,例如将"增加到"等同于"增加了",这种认知断层的存在,使表面上的"粗心"成为必然。

(四)行为习惯

观察某重点班学生的作业本发现,习惯涂改的学生考试出错率是规范书写者的2.3倍,凌乱的草稿、跳跃的解题步骤,都在悄然培养着错误的思维惯性。

(五)环境因素

海淀区某小学的调查显示,家长每天检查作业的学生,考试时出现漏题的概率是自主完成作业学生的1.8倍,这种过度干预正在削弱孩子的责任意识。

(六)评价机制

当教师用"真粗心"评价错题时,62%的学生会产生"这不是能力问题"的错觉,不当的归因方式,正在固化孩子的认知偏差。

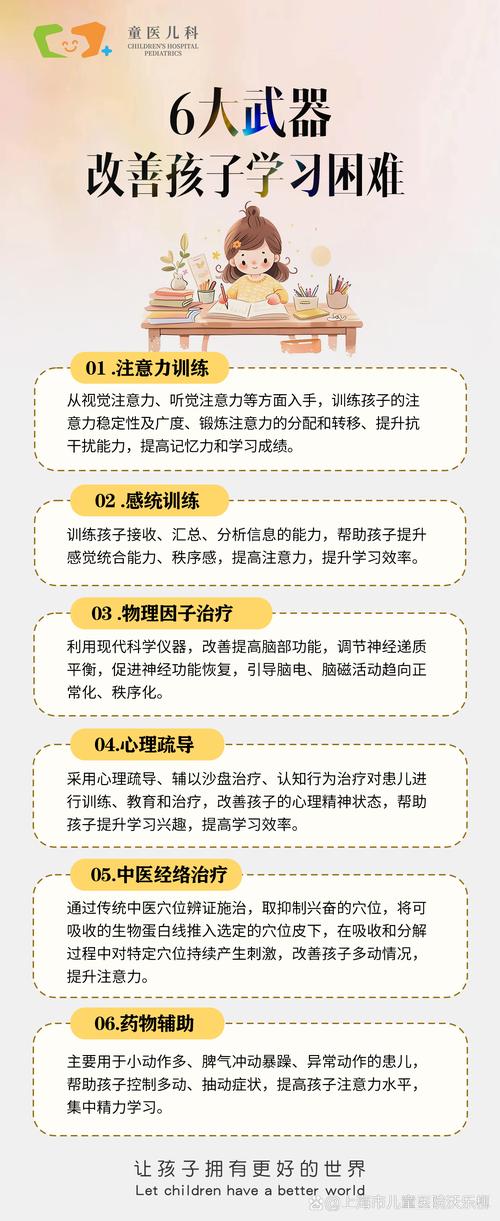

系统矫正的四大实施路径

(一)认知重塑训练

在北京市朝阳实验小学进行的教学实验中,教师采用"错题溯源法"取得显著成效:要求学生用不同颜色笔标注各类错误成因,红色代表概念不清,蓝色标注审题失误,绿色标记计算错误,三个月后,实验班的审题失误率下降58%。

(二)行为养成方案

- 读题训练:推行"两遍读题法",第一遍整体把握,第二遍勾画关键词,某四年级班级实施后,漏看条件的情况减少73%。

- 草稿规范:将A4纸折成8宫格,标号分区使用,跟踪数据显示,草稿整齐度与计算正确率的相关系数达0.81。

- 检查策略:教授"逆向验证法",如用除法检验乘法结果,某重点中学推广后,计算题满分率提升41%。

(三)心理调适技巧

上海市心理辅导中心研发的"考场稳定三步法"值得借鉴:深呼吸(4秒吸气-7秒屏息-8秒呼气)、积极暗示(默念"我能专注")、手指操(按压指尖穴位),跟踪数据显示,使用该方法的学生焦虑指数下降35%。

(四)家校协同机制

建立"错误类型跟踪表",家长记录日常错误,教师分析认知模式,例如发现孩子常在时间相关题目出错,可能是时序理解薄弱,需针对性加强时间轴训练。

家长教育的三个关键转变

(一)认知升级:从结果指责到过程观察

王女士的改变颇具启示:过去她总是训斥儿子"这么简单都错",现在改为"我们一起看看当时是怎么思考的",三个月后,孩子的数学成绩从82分提升至95分。

(二)沟通转型:建设性对话模板

"我注意到第5题单位换算错了,能说说当时的解题步骤吗?"这样的提问方式,比"怎么又马虎了"更有利于培养元认知能力。

(三)环境营造:打造"容错型"成长空间

某知名校长提出的"错误银行"制度值得借鉴:将每次错误转化为"经验币",集满20枚可兑换一次特权,这种正向激励使孩子们主动分析错因。

长效培养的阶梯模型

建立"四阶能力培养体系":

- 基础阶:视知觉训练(舒尔特方格)、工作记忆游戏

- 巩固阶:错题归因分析、解题流程标准化

- 提升阶:抗干扰训练(模拟考场噪音)、时间压力管理

- 拓展阶:跨学科迁移应用、自我监控系统构建

南京某附属小学的实施数据显示,经过两年系统培养的学生,在市级统考中因"马虎"失分率仅为对照组的1/4。

教育反思与前瞻

当我们凝视那些被红笔圈出的"低级错误"时,需要看到的不仅是数字的偏差,更是儿童认知发展的密码,教育者的使命,在于用专业视角解码这些"失误"背后的成长信号,搭建科学矫正的脚手架,每个"马虎"的印记,都是教育智慧生长的契机。

这个过程中,比教会孩子做对题更重要的,是培养他们建立认知自我监控系统;比追求卷面满分更珍贵的,是呵护终身学习的元能力,当我们以这样的视角重新审视"马虎",教育才能真正实现从纠错到育人的本质跨越。