清晨七点的阳光穿透窗帘缝隙,书桌上的闹钟第六次响起,十五岁的晓雯将头深深埋进被褥,这是她本学期第十七次拒绝上学,曾经明亮的眼眸蒙上阴翳,墙角的书包落满灰尘,这样的场景正在无数家庭上演——青少年厌学已成为全球性的教育难题,根据联合国教科文组织2023年教育报告,全球13-18岁青少年中,存在显著学习动力缺失的比例已达34%,这个数字在东亚地区更是攀升至41%,当求知欲的火焰在年轻心灵中逐渐熄灭,我们需要以教育者的专业视角,结合发展心理学、教育社会学等多维度理论,构建系统性的解决方案。

解码厌学现象:超越表象的心理图谱

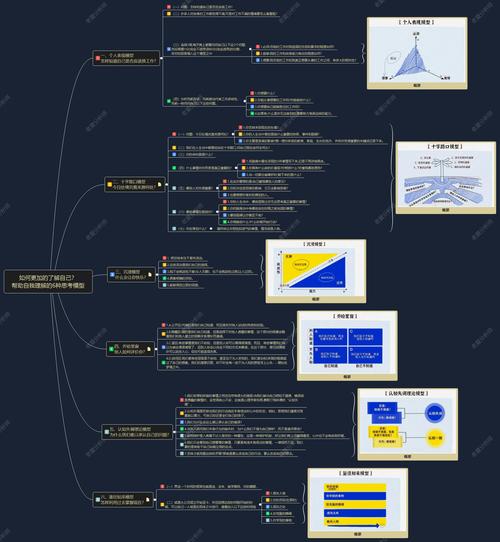

传统认知常将厌学简单归咎于"懒惰"或"叛逆",实则这是复杂心理机制作用的结果,美国教育心理学家德西(Edward L. Deci)的自我决定理论指出,当个体的自主感(autonomy)、胜任感(competence)和归属感(relatedness)三大基本心理需求持续受挫时,行为动力将呈现断崖式下跌。

典型症状往往只是冰山一角:晨起时的生理性呕吐可能源于慢性焦虑积累,作业拖延可能暗示自我效能感丧失,而突然的学业成绩滑坡可能是对过度控制的反向调节,上海教育研究院2022年追踪研究显示,78%的厌学青少年存在至少三种未被识别的心理需求缺失。

多维诱因分析:从微观到宏观的困境交织

-

教育生态的异化:标准化评价体系与个性发展的冲突 在"唯分数论"主导的教育场域中,认知维度被简化为可量化的分数模块,某重点中学的课堂观察显示,教师平均每3分钟提及"考试重点",却鲜少引导学生体会《荷塘月色》的意境之美或勾股定理的逻辑之美,这种工具理性的过度扩张,使学习异化为生存竞争的手段。

-

家庭系统的失衡:代际创伤与情感缺失的传递 临床案例中常见这样的家庭图景:父亲将未竟的"名校梦"转化为对子女的严苛要求,母亲通过过度照料维持控制感,这种代际传递的情感模式往往制造出"爱"与"窒息"的矛盾体验,北京师范大学家庭研究院的追踪数据显示,高控制-低回应型教养方式下的青少年,厌学发生率是安全型依恋家庭的3.2倍。

-

神经发育的困境:被忽视的生理基础 前额叶皮质发育滞后可能导致情绪调节困难,ADHD(注意力缺陷多动障碍)患者常因无法适应常规教学节奏产生习得性无助,广州儿童医院2023年统计显示,32%的厌学求诊者存在未被诊断的神经发育差异,这些生理因素常被误读为"态度问题"。

-

社会认知的偏差:污名化与支持系统的缺位 "现在的孩子就是吃不了苦"等社会叙事,加剧了青少年的自我怀疑,某网络论坛对500名厌学青少年的调查显示,68%的受访者曾因求助而被贴上"矫情"标签,导致问题持续恶化。

重建动力系统:教育共同体的协同干预

-

家庭场域:从权力博弈到情感联结 (1)实施"暂停-观察-回应"沟通模式:当冲突升级时主动中止争论,转而观察孩子的非言语信号,如发现手指反复卷动衣角可能暗示焦虑,眼神游离可能反映自尊受损。 (2)创设"非评价性对话"空间:每天15分钟不带任何评判的倾听,重点在于复述感受而非解决问题。"听起来数学课让你感觉很挫败"比"你应该多做练习题"更能建立信任。 (3)重建成就认知:将"全班前十"的目标转化为"解出三道几何题的满足感",通过微成就积累自我效能感,可设置可视化进步图表,每完成小目标即点亮一颗星辰。

-

学校系统:从知识灌输到成长支持 (1)差异化教学设计:参考加德纳多元智能理论,为语言智能突出者设计辩论课题,为空间智能优势者开设三维几何建模课程,北京某实验中学实施个性化学习方案后,学生课堂参与度提升47%。 (2)构建疗愈性校园环境:设立"心灵驿站"供情绪宣泄,配置沙盘治疗室帮助非言语表达,教师培训需增加发展心理学模块,提升对青少年抑郁、焦虑的识别能力。 (3)改革评价体系:引入成长档案袋评估,记录批判性思维、合作能力等维度的发展轨迹,芬兰教育实践证明,过程性评价能使学习焦虑指数降低39%。

-

社会支持:从孤立无援到资源网络 (1)建立区域教育支持中心:整合心理咨询、学业辅导、职业体验等资源,形成"15分钟援助圈",东京教育支援网络的案例显示,及时干预可使厌学复学率提升至82%。 (2)发展朋辈支持系统:培训高年级学生担任"学习教练",通过经验传递降低求助羞耻感,哈佛大学peer mentoring项目证实,同龄人指导能使学习动力提升58%。 (3)重构社会认知叙事:媒体应减少"状元神话"的传播,更多关注多元成长路径,纪录片《成长的N种可能》通过展现职校生的机器人研发历程,有效改善了公众对非传统路径的认知偏见。

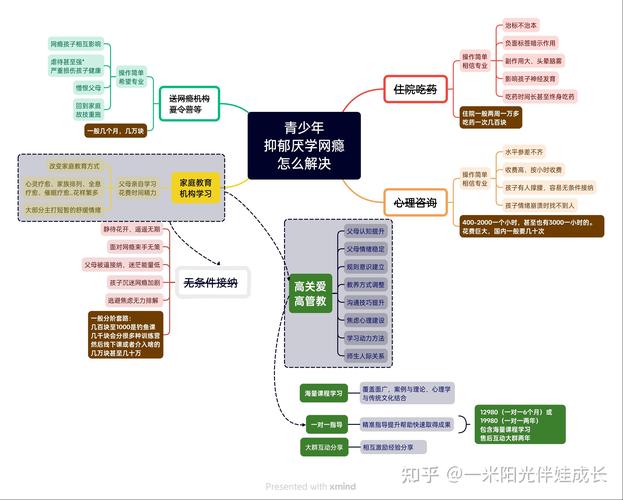

特别警示:需要专业介入的危机信号

当出现持续两周以上的情绪低落、自伤倾向、幻听幻觉等症状时,提示可能并发抑郁症、双相情感障碍等严重心理问题,此时应立即寻求精神科医生与临床心理学家的联合干预,广州某三甲医院的数据表明,及时的药物-心理联合治疗可使重症厌学患者的复学概率提高至65%。

站在教育变革的十字路口,我们需要的不仅是解决某个孩子的厌学问题,更是重构整个社会的教育认知图式,当成年人学会用发展的眼光理解成长,当教育机构能真正尊重每个生命独特的学习节律,当社会愿意为多元智能提供绽放的舞台,那些暂时黯淡的心灵终将重新燃起对知识的热望,这需要教育者保持专业定力,在急功近利的社会浪潮中守护教育的本质——不是装满知识的容器,而是点燃生命的火焰。