(全文共2387字)

初春的傍晚,张女士发现儿子小宇又在书桌前摆弄橡皮擦,作业本摊开半小时,只歪歪扭扭写了三行字,她站在门口深呼吸三次,还是没忍住提高音量:"跟你说过多少次了,写作业要专心!"话音未落,孩子"啪"地合上本子,眼眶泛红冲进卧室,这样的场景正在无数家庭重复上演,家长们的焦虑像春日的柳絮,看似轻飘飘却挥之不去。

解构"不认真"的迷雾森林 当我们给孩子贴上"不认真"的标签前,需要先拨开表象的迷雾,十岁的小雪总在背课文时走神,直到心理老师发现她正在用余光观察父母是否又在隔壁争吵;初中生浩浩做数学题时频繁转笔,实则是被刚萌芽的青春悸动困扰;就连幼儿园的豆豆搭积木时突然扔玩具,也可能源于午睡时噩梦带来的情绪残留。

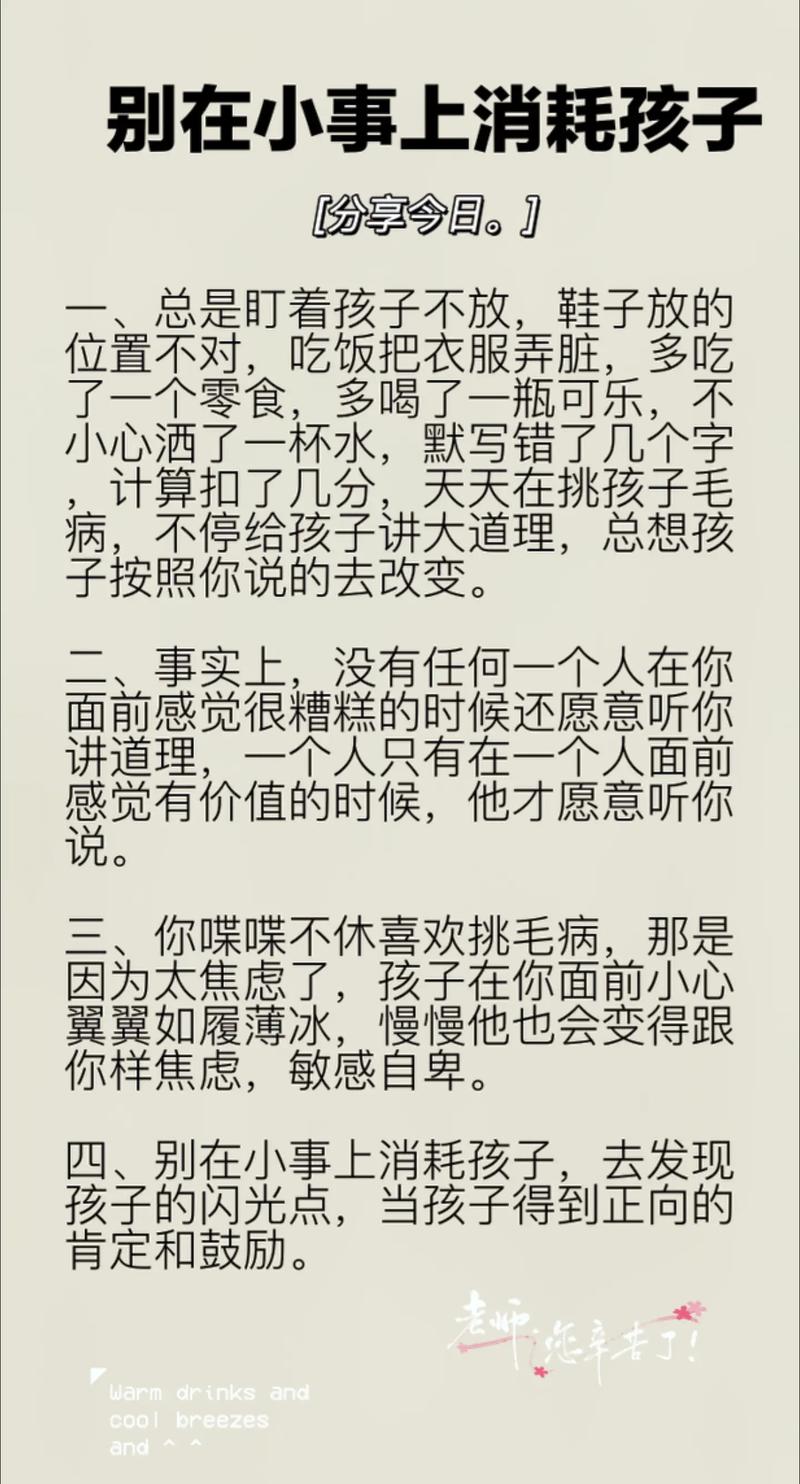

神经科学研究显示,儿童前额叶皮层要到25岁才完全成熟,这意味着他们的专注力本就处于建设中,当我们指责孩子"不认真"时,常常忽略了三个关键维度:生理发育的客观规律、心理需求的隐性表达、环境刺激的持续干扰,就像要求幼苗立刻长成参天大树,家长的焦虑往往源自对成长规律的认知盲区。

沟通前的自我准备课 王先生曾在家长课堂分享过亲身经历:发现女儿写作业偷玩手机时,他本能地要没收设备,却在伸手瞬间想起咨询师的话——"愤怒是教育的毒药",他转而坐在女儿身边轻声问:"这个游戏是不是特别有意思?"女儿愣住后坦言,其实是在看同学转发的短视频,因为"大家课间都在聊这个"。

这个案例揭示出有效沟通的前提:家长需要完成三步心理建设,首先进行情绪脱敏训练,当发现孩子分心时,在心中默数十秒再开口;其次建立成长型思维,将每个"不认真"时刻视为教育契机而非失败;最后重构认知框架,理解注意力的波动就像呼吸般自然,正如蒙特梭利所言:"儿童是成人之父",他们的"不认真"恰是教我们重新认识人性的镜子。

对话策略的三重奏

-

观察式沟通法 周末的家庭读书时间,李妈妈发现儿子每隔五分钟就要摸下恐龙模型,她没有直接批评,而是说:"妈妈注意到你看两页书就会看看霸王龙,能告诉我它在提醒你什么吗?"孩子眼睛发亮:"我在想如果恐龙没灭绝,它们会怎么看书呢!"这场对话最终演变成恐龙头脑风暴,既保护了想象力,又引导回阅读主题。

-

共情式引导术 当五年级的童童第三次算错同样题型时,父亲没有说"你怎么又错了",而是指着草稿纸:"这道题的步骤像迷宫,走到这里是不是容易迷路?"孩子点头后,父亲继续:"上次你搭乐高遇到困难时,是怎么找到出口的?"将挫败感转化为解决问题的策略迁移,往往比指责更有效。

-

契约式共建术 初中生小林总忘记收书包,妈妈没有反复唠叨,而是在周末家庭会议上提议:"我们都需要改进一个小习惯,妈妈保证睡前不看手机,你愿意每天整理书包吗?"通过建立双向契约,将单方面的要求转化为共同成长计划,三周后,不仅书包问题解决,妈妈也养成了阅读入睡的好习惯。

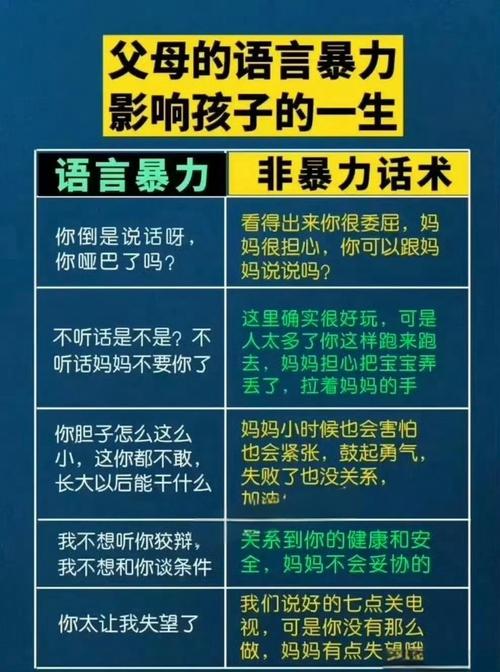

避开沟通雷区的指南针 常见的五个误区犹如隐形的教育陷阱:比较式沟通("看看人家小明")、威胁式表达("再这样就把玩具扔了")、翻旧账模式("上次也是...")、情感绑架("你这样对得起妈妈吗")、过度解读("现在不认真长大怎么办"),这些方式短期内可能见效,却会侵蚀亲子关系的信任基石。

脑科学实验表明,当孩子处于被指责状态时,杏仁核会触发防御机制,前额叶活动被抑制,这正是越批评越迟钝的生理原因,相反,充满安全感的对话能激活镜像神经元,让孩子更愿意模仿父母的理性思维。

从书房到游乐场的实践课 真实案例一:7岁的果果写作文总是分心,爸爸发现他其实在构思故事,于是约定"专注写作20分钟"后可以口述创作5分钟,结果作文效率提升200%,还获得了创意写作奖。

真实案例二:初三学生雯雯复习时总听音乐,妈妈没有禁止,而是建议:"我们试试看贝多芬和数学公式能不能产生化学反应?"两个月后,雯雯摸索出"巴赫节奏记忆法",月考进步了15个名次。

这些成功案例的核心,都在于将"不认真"重新定义为个性化学习方式的探索,就像爱因斯坦曾说:"每个人都是天才,但如果你用爬树能力评判一条鱼,它终其一生都会觉得自己愚蠢。"

尾声:播种耐心的星星 教育不是雕塑冰冷的石膏像,而是培育会呼吸的生命,当我们学会用"我注意到"代替"你又",用"我们一起"替换"你必须",那些曾被贴上"不认真"标签的瞬间,终将化作成长的星光,就像农人理解麦苗的生长节奏,智慧的家长懂得,有时看似心不在焉的云游,恰是思维宇宙正在诞生新的星系。

每个孩子都握着独特的成长密码,父母的沟通艺术,就是帮他们找到解码的钥匙,当书房里的对抗变成探索,当指责化为牵手的指引,教育的真谛方才显现——不是塑造完美的标本,而是守护完整的灵魂。