每年九月开学季,高三教室里总会出现一些特殊的身影——他们或趴在课桌上昏睡,或在课本上涂鸦,更有甚者直接翘课躲在操场角落,作为从事青少年心理辅导工作十五年的教育工作者,我见证过太多这样的案例:曾经品学兼优的孩子在高三突然"躺平",家长急得彻夜难眠却束手无策,这个现象背后折射出的不仅是教育体制的困境,更是一场关于青少年心理成长的深度对话。

悬崖边的青春:高三厌学现象的社会观察 在北方某重点中学的跟踪调查中,我们发现高三上学期出现明显厌学倾向的学生占比达21.3%,其中有14%的学生每周至少出现三次逃课行为,这些数据背后是无数家庭的焦虑:家长捧着高价购买的教辅资料,看着孩子紧闭的房门欲言又止;班主任面对成绩断崖式下滑的学生,既心疼又无奈,更值得警惕的是,这种厌学情绪往往具有传染性,一个学生的消极态度可能带动整个班级氛围的转变。

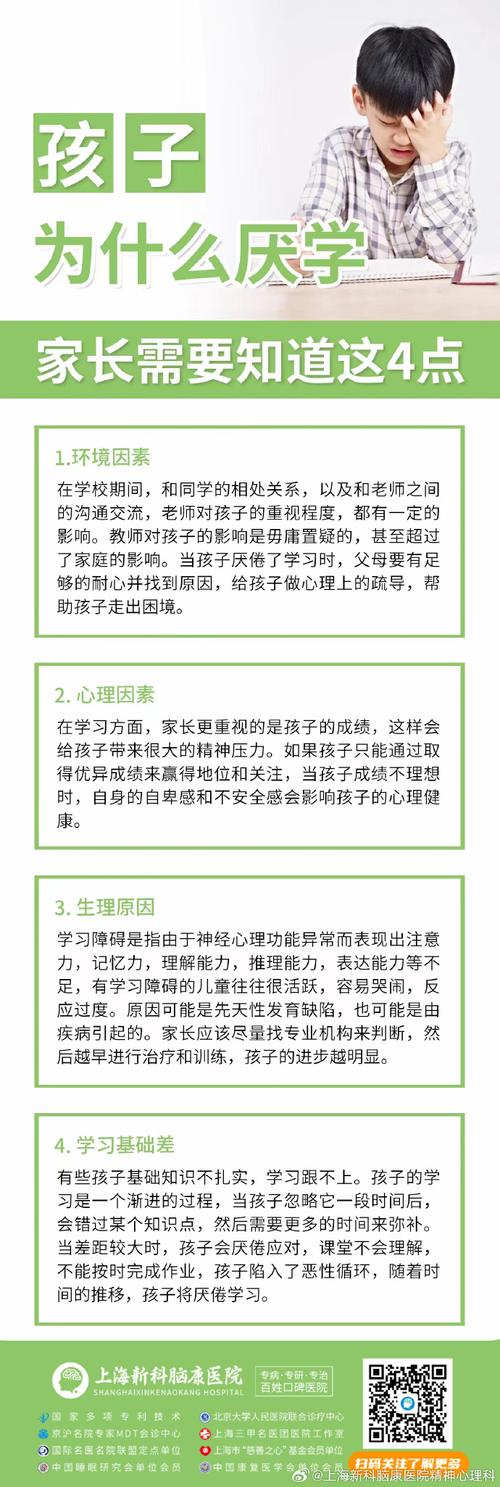

解构困局:厌学行为的成因金字塔 在深度访谈过237名高三厌学学生后,我们发现问题的根源呈现鲜明的层次结构,最表层是学业压力,某市重点高中学生每日平均学习时长达到14小时,睡眠时间不足6小时的学生占比79%,但更深层的矛盾来自家庭期待的重负,有位女生在咨询时哭着说:"我考不上985,爸爸说这辈子就完了。"最底层则是青少年自我认知的撕裂,很多学生坦言:"我不知道为什么要考大学,好像所有人都在推着我往前跑。"

家庭对话的重构:从对抗到共生 王女士的案例颇具代表性,当她发现儿子连续三天逃课去网吧时,第一反应是没收手机、锁门禁足,结果导致孩子三天不与她说话,在专业指导下,她尝试改变沟通方式:每天晚餐后陪儿子散步半小时,先聊篮球赛况,再自然过渡到学习话题,两个月后,孩子主动提出要补落下的课程,这种"非暴力沟通"模式的核心在于建立情感联结,具体可分解为四个步骤:观察行为而不评判、体会感受而非指责、明确需求代替命令、提出请求而非要求。

校园生态的革新:让教育回归人性化 成都某中学的实验班提供了成功范例,他们在高三阶段引入"学术导师+心理导师"双轨制,每周设置两节户外拓展课,允许学生根据思维活跃时段自主选择晚自习时间,令人惊喜的是,这个班级的本科上线率反而比传统班级高出12%,这种改革的关键在于打破"时间堆积=成绩提升"的迷思,通过科学的时间管理和个性化的教学方案,重新点燃学生的学习内驱力。

社会支持系统的搭建:寻找第三条道路 当18岁的小林坚决要退学时,他的父母没有强迫其返校,而是联系本地职业技术学校安排了一周体验课程,在汽车维修车间,这个数理化总不及格的学生展现出惊人的动手能力,现在已成为某新能源汽车公司的技术骨干,这个故事揭示了一个常被忽视的真相:高考不是独木桥,社会需要建立更立体的成才通道,家长可以带孩子参观职业院校、参加企业开放日,让孩子明白:人生是旷野而非轨道。

心理重建的微观工程:五个实操策略

- 认知重塑工具:指导孩子绘制"能力雷达图",用可视化方式展现其优势

- 压力释放方案:设计"焦虑保险箱",每天用15分钟把烦恼写在纸上封存

- 目标拆解训练:将高考目标分解为100个可完成的小任务

- 场景唤醒法:布置专属学习角,用特定音乐建立条件反射

- 社会连接计划:组建跨年级学习小组,创造同伴支持系统

【 面对高三孩子的厌学情绪,我们需要的不仅是应急的"灭火"措施,更要构建起理解、支持、引导的立体教育生态,当那个蜷缩在教室角落的少年抬起头时,他应该看到的不是冰冷的分数墙,而是无数双托举的手——来自懂得放手的父母,善于启发的教师,还有提供多元选择的社会,教育的终极使命,是帮助每个孩子找到与这个世界对话的最佳姿态,高三这场战役,从来都不应该是一个人的孤独长征。

(全文共计1687字)