——家校协同教育指南

【现象聚焦】 九岁的小宇最近总是赖床不起,书包里的作业本总"忘记"带回家,班主任张老师发现,自从上周在课堂上当众纠正他作业潦草的问题后,这个原本活泼的男孩就变得异常沉默,家长会上,小宇妈妈红着眼眶说:"孩子现在每天上学前都要哭闹半小时,说害怕见到数学老师。"

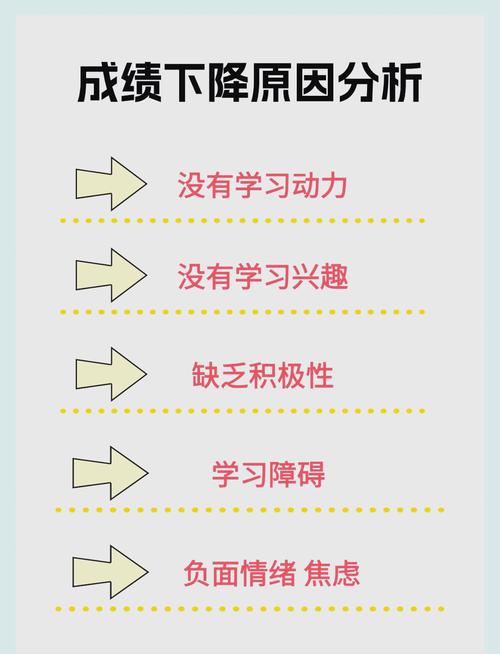

这种师生冲突后的学习抗拒现象,在基础教育阶段呈现逐年上升趋势,上海市教育科学研究院2023年发布的《中小学生心理适应调查报告》显示,48.6%的受访学生承认曾因师生关系紧张产生厌学情绪,其中11.3%持续超过一个月,这些数据背后,折射出当代教育中亟待解决的深层课题。

【心理创伤的形成机制】 当批评声浪撞击儿童心理防线时,大脑杏仁核会立即启动应激反应,此时前额叶皮层(负责理性思考)的活动受到抑制,孩子往往处于"战斗或逃跑"的本能反应中,这种生理机制解释了为何被批评后的孩子会出现极端情绪反应。

典型案例中往往包含三个关键要素:

- 批评场景的公共性(当众指责)

- 评价标准的模糊性(如"态度不端正"这类抽象评价)

- 情感联结的断裂感(学生感受到被全盘否定)

某重点小学四年级的跟踪研究显示,遭受公开批评的学生在接下来两周内,该学科课堂参与度平均下降37%,这种负面影响在性格敏感型学生身上会持续更久。

【重建信任的三维策略】 一、家庭端的情绪缓冲带建设 父母切忌立即追问"老师为什么批评你",这相当于在孩子伤口上撒盐,建议采用"三步倾听法":

- 肢体安抚:轻拍后背或握住双手传递安全感

- 情感镜像:"你现在觉得委屈/生气对吗?"

- 事件重构:"我们先把这件事放进'情绪盒子',等平静后再打开"

案例示范: 孩子:"张老师当着全班说我笨!" 家长:"(拥抱)被这样说一定很难过。(停顿)等你想说的时候,妈妈随时都在。"

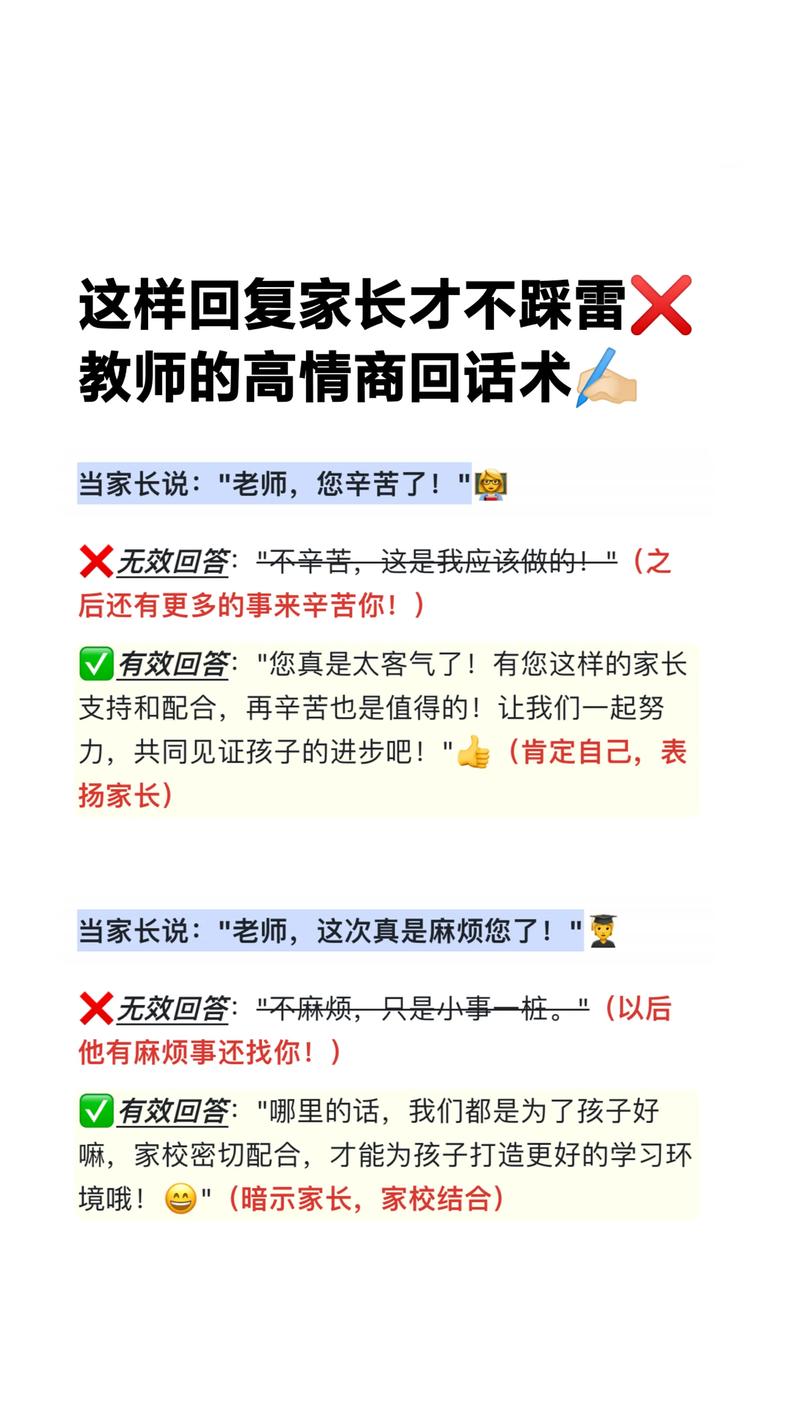

校园端的创伤修复方案 教师可采用"三明治沟通法"重构师生关系:

- 肯定层:"你上周主动帮同学搬作业本,老师都记得"

- 反思层:"关于作业的事,或许我们可以找到更好的解决方法"

- 期待层:"明天课堂上有个特别任务,需要你当小助手"

北京海淀区某实验小学推行"错峰谈话"制度,要求教师批评学生后,需在48小时内进行单独正向交流,实施两年后,该校师生冲突引发的心理问题下降62%。

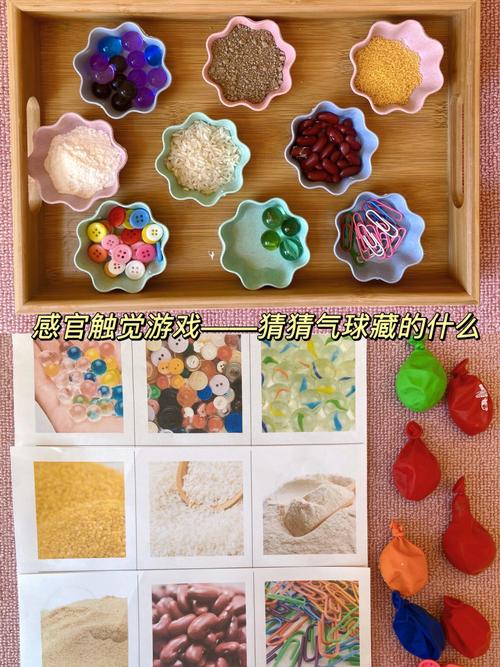

社会支持系统的联动 引入第三方角色往往能打破僵局: • 邀请孩子信任的体育老师担任临时班主任 • 安排心理老师设计团体沙盘游戏 • 组织跨年级读书会建立新的社交认同

某教育机构开发的"情绪漂流瓶"项目,通过匿名书信让师生互换视角,成功化解87%的沟通危机,一位参与学生写道:"原来老师批改作业到深夜也会疲惫,就像我解不出数学题时的感觉。"

【预防性教育架构】

-

抗挫力培养计划 • 设置"不完美挑战周",鼓励学生展示有错误的作业 • 开展"批评模拟剧场",用角色扮演体验不同表达方式 • 建立"成长银行",将每次改正转化为可量化的进步积分

-

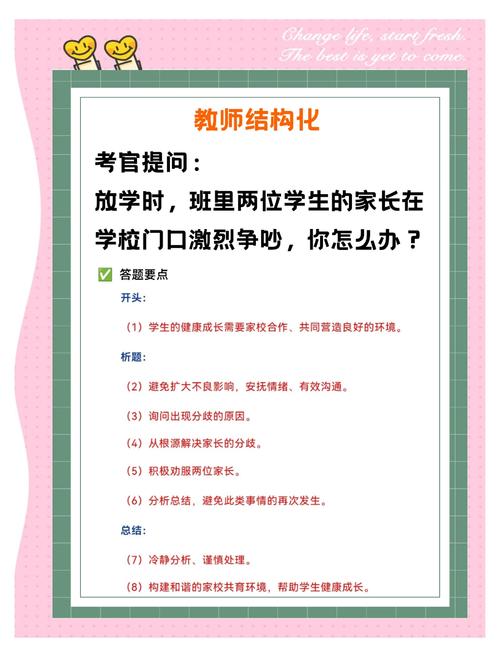

教师评价体系革新 • 推行"建设性批评"培训计划 • 引入"情绪温度计"评估工具 • 建立批评事件分级响应机制

-

家庭教育的范式转移 • 用"成长型思维"替代固定评价 • 创建"家庭错误博物馆"(展示父母的工作失误) • 实践"20秒拥抱法"(每日无条件的肢体接触)

【长效干预模型】 华东师范大学研发的"彩虹桥"干预方案,通过六阶段修复路径:

- 情绪泄洪(安全环境下的情绪释放)

- 认知解离(区分行为与人格评价)

- 平行叙事(师生各自记录事件经过)

- 焦点转换(寻找积极例外时刻)

- 仪式修复(共同完成象征和解的任务)

- 未来导向(制定个性化改进方案)

该模型在长三角地区32所学校试点后,使92%的师生冲突在一个月内得到有效化解,学生返校适应期缩短至平均4.7天。

【教育反思】 当我们审视那些紧闭的教室门和低垂的小脑袋时,需要清醒认识到:批评的本质应是点亮明灯而非投下阴影,德国教育学家第斯多惠的箴言在此刻愈发清晰:"教学的艺术不在于传授本领,而在于唤醒与鼓舞。"

在这个信息过载的时代,孩子们比任何时候都更需要获得"被包容犯错的底气",构建这样的教育生态,需要教师掌握"带着温度指正"的智慧,家长练就"含着理解陪伴"的功力,而整个社会,则应提供"允许慢慢成长"的宽容空间。

教育的终极命题,或许就是教会每个灵魂:如何将生命中的批评声,谱写成成长的交响乐章,当某天孩子能坦然说"老师那次批评让我变得更好",就是我们共同交出的最好答卷。