孩子为何选择装病

在某个普通工作日的清晨,七岁的乐乐突然蜷缩在被窝里,面色苍白地说:"妈妈,我肚子疼得厉害。"这个场景正在无数家庭中上演,儿童心理研究数据显示,超过38%的学龄儿童在成长过程中至少有过一次"装病逃学"行为,这个看似简单的逃避行为,实则是儿童心理发展的重要预警信号。

从发展心理学视角观察,儿童的这类行为往往源自三大核心需求:安全感的缺失、价值认同的匮乏以及情绪调节能力的不足,当孩子频繁出现晨起头痛、腹痛等"神秘症状",却在检查后一切正常时,这些"症状"就变成了打开儿童心理世界的密码锁。

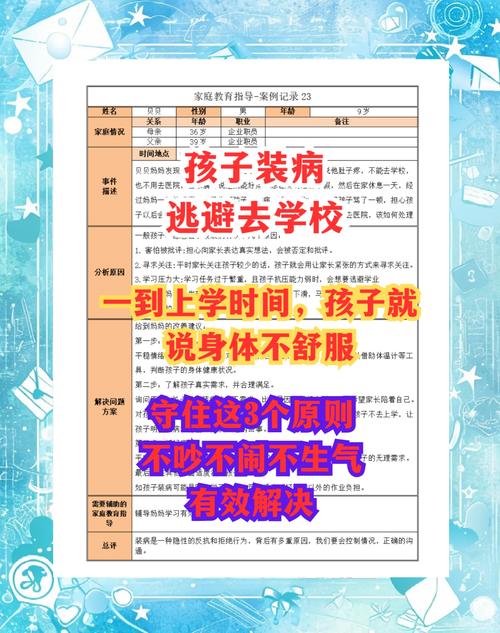

临床案例显示,一个持续装病的十岁女孩,其根源竟是无法面对数学课堂上持续性的挫败体验;另一个总在周一早晨发烧的男孩,实质是在逃避班级里的人际欺凌,这些案例都在警示我们:孩子的每个逃避行为,都是向成人世界发出的求救信号。

智慧应对四步法则:建立有效沟通桥梁

当发现孩子出现装病迹象时,家长需要启动"观察-倾听-求证-支持"的应对机制,首先保持平和心态,避免直接拆穿或指责,可以这样说:"妈妈注意到你最近身体不太舒服,能和我说说具体哪里难受吗?"这种开放式的提问为孩子保留了表达空间。

在沟通中要善用"情绪翻译"技巧,当孩子抱怨"学校作业太多"时,可以回应:"听起来学习任务让你感觉很有压力?"这种共情式反馈能帮助孩子识别和表达真实情绪,某位父亲的成功案例显示,通过绘制"情绪温度计"的互动方式,帮助孩子将抽象的焦虑感转化为具体可述的体验。

建立家庭支持系统时,建议采用"三明治沟通法":肯定孩子的感受+分析现实情况+共同寻找解决方案。"妈妈理解你现在很累(肯定),但学校课程确实需要完成(现实),我们一起想想怎么调整学习节奏好吗?(解决)"

教育生态重构:从根源解决问题的长效机制

家庭教育的升级需要从"成绩导向"转为"成长导向",建议设立"家庭能量补给站",每天保留15分钟专属亲子时间,通过非指导性的自由对话了解孩子在校状态,有位母亲创设的"心情彩虹表",用七种颜色代表不同情绪,成功搭建起孩子的情感表达通道。

学校教育改革的关键在于建立弹性支持系统,某实验小学推行的"情绪急救包"计划,在每个班级设置"安静角",配备减压玩具和情绪指导手册,使学生的焦虑发生率下降42%,教师培训应增加儿童心理识别课程,掌握"五分钟情绪安抚法"等实用技巧。

家校协同需要建立"三维沟通网络":定期家长沙龙、匿名问题反馈箱、线上即时沟通平台,某校实施的"成长护航计划",通过每月家校联合评估,使学生的学校适应力提升57%,典型案例显示,一个装病逃学两个月的学生,在教师调整座位、家长调整期望值、心理咨询师介入的三方协作下,三周内重返课堂。

预防优于治疗:构建健康成长支持体系

培养抗挫折能力需要设计"渐进式挑战任务",某家庭教育实验表明,通过设置"闯关游戏式"的家务挑战,孩子的任务坚持度提升68%,建议采用"小步快跑"原则,从整理书包到独立完成作业,逐步建立成就感。

重塑学习认知的关键是建立"成长型思维模式",可以通过讲述名人挫折故事、分析错题价值等方式,让孩子理解"错误是成长的路标",某班级推行的"最有价值错误"评选活动,成功扭转了学生对失误的恐惧心理。

当十岁的阳阳再次完整讲述装病背后的数学焦虑时,母亲没有责备,而是握着他的手说:"谢谢你愿意告诉我这些,我们一起想办法。"这种充满尊重的对话,往往比任何药物都更有效,教育的真谛,在于帮助每个孩子找到与世界和解的方式,让成长的烦恼化作前进的阶梯。