"这道题明明会做,考试怎么就错了?"这是无数家长面对孩子试卷时最常发出的疑问,某重点小学五年级的家长会上,班主任张老师展示了一份特殊的统计:在期中考试中,全年级有73%的学生在基础题上失分,其中真正因为知识点不懂导致的错误仅占28%,这个数据引发了在场家长的集体深思——当我们的孩子反复在"不该错"的题目上跌倒,我们究竟应该采取怎样的教育策略?

家长常见的三个教育误区

-

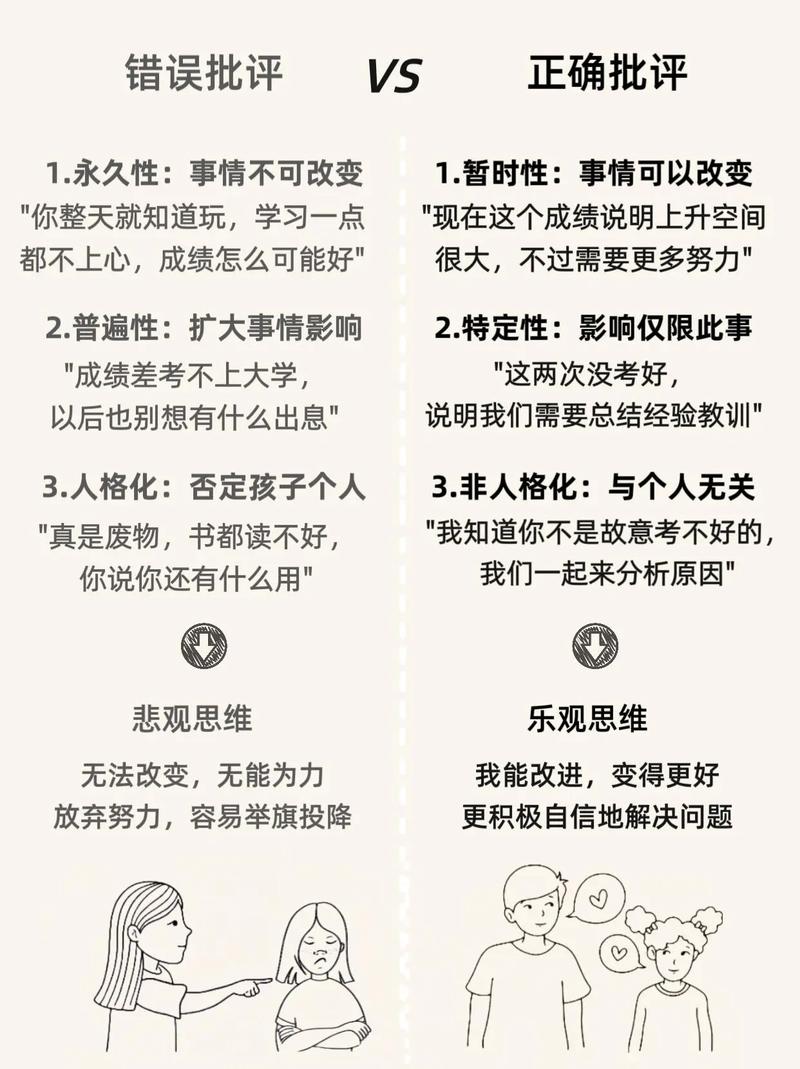

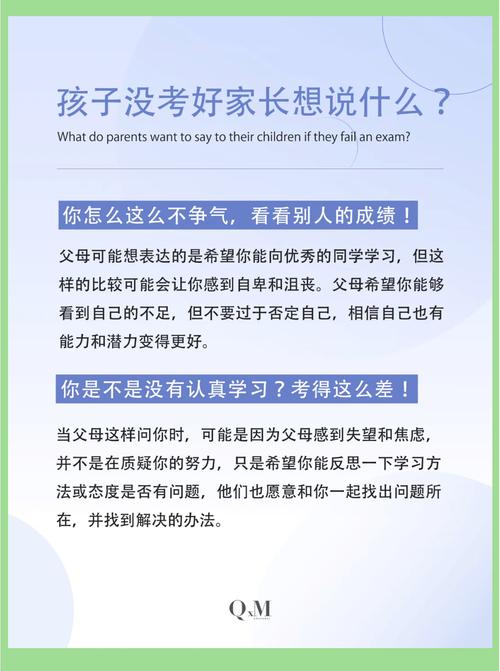

情绪化指责陷阱 "这么简单的题都不会,上课到底在听什么?"这类指责性话语往往成为家长的第一反应,心理学研究表明,当孩子处于被责备状态时,前额叶皮层活跃度会下降30%,直接影响逻辑思维能力,李女士的儿子阳阳在连续三次数学考试中都在计算题失分,每次面对母亲的责问都变得更加沉默,最终形成了"考试恐惧症"。

-

题海战术误区 部分家长选择购买大量练习册,试图通过重复训练消除错误,海淀区某培训机构调查显示,每天额外做50道练习题的学生,正确率反而比适度练习的学生低15%,过度的机械训练会导致大脑产生"认知疲劳",削弱解题时的专注力。

-

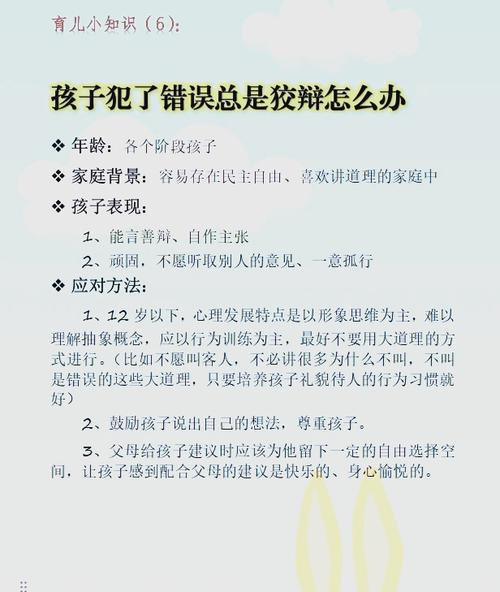

包办代替陷阱 "这道题应该这样解,你给我记好了!"家长直接告知正确答案的做法,看似高效实则剥夺了孩子的思考过程,教育观察发现,这类学生在下一次遇到同类问题时,错误复发率高达65%。

"不该错"背后的深层原因解析

-

心理因素:考试焦虑的隐形杀手 北京师范大学教育心理研究所的跟踪调查显示,38%的"低级错误"源于考试焦虑,当孩子过度关注结果时,大脑会分泌过量皮质醇,导致工作记忆容量缩减20%-30%,就像初二学生小敏的案例:平时作业全对的公式,在考场却总是抄写错误。

-

思维惯性:自动化反应的陷阱 神经科学研究表明,大脑在处理熟悉信息时会启动"自动导航"模式,这种模式虽然高效,却容易忽略细节,比如计算"3×7"时脱口而出的"28",就是典型的自动化错误。

-

习惯缺口:被忽视的基础能力 上海某重点中学的教学实验揭示:能在5分钟内完成30道基础题的学生,正确率反而低于限时15分钟的学生,这暴露出快速作答时审题、验算等基础习惯的缺失。

智慧家长的应对策略

-

建立成长型思维模式 (1)转变话语体系:将"这么简单都错"改为"我们来看看这次收获了什么经验"。 (2)设置进步阶梯:制作"错误进化表",用不同颜色标注同类错误的改进过程。 (3)案例示范:家长王先生用"错误博物馆"记录女儿各阶段的典型错误,半年后错误复发率降低40%。

-

培养结构化审题能力 (1)符号标注法:训练孩子用△标注关键数据,用○圈出易错点。 (2)语音复述法:要求孩子在解题前口头复述题目要求。 (3)逆向检验法:从答案反推解题过程,培养双向验证思维。

-

构建自我纠错系统 (1)三步纠错法:

- 第一层:基础检查(单位、符号、誊写)

- 第二层:逻辑验证(解题步骤合理性)

- 第三层:替代解法验证 (2)开发"纠错清单":针对个人易错点制定个性化检查条目。

-

错题本的革命性使用 (1)动态分类系统:按错误类型(审题、计算、理解)建立三维分类索引。 (2)错误基因分析:追溯每个错误的"前世今生",建立错误谱系图。 (3)错题变形训练:对经典错题进行题干改造,培养举一反三能力。

-

营造支持性成长环境 (1)设置"安全错误区":每周安排专门的"犯错练习",降低对错误的恐惧感。 (2)开展家庭错题沙龙:父母适当暴露自己的工作失误,与孩子交流应对经验。 (3)建立进步可视化系统:用成长树、经验值等趣味方式记录纠错历程。

教育本质的再思考

在北京市某小学推行的"容错教育"实验中,允许学生带"纠错指南"参加单元测验,出人意料的是,这个班级的期末考试平均分反而提升了12分,这印证了教育学家杜威的观点:"真正有效的学习往往发生在修正错误的过程中。"

家长的终极目标不应是追求零错误的完美试卷,而是培养孩子面对错误时的理性态度和解决能力,当孩子能够坦然说:"妈妈,这次我又找到了三个可以改进的地方",这才是比满分更珍贵的成长勋章。

教育的艺术在于将错误转化为成长的阶梯,当我们不再执着于"为什么错",转而关注"如何从错误中学习"时,那些看似恼人的"低级错误",反而成为锻造思维能力的绝佳契机,智慧的父母,应当做孩子学习旅程中的导航员而非监工,用理解代替指责,用引导替代包办,最终培养出真正具有终身学习能力的未来人才。