在教育部公布的《2022年全国教育事业发展统计公报》中,全国中等职业学校招生人数仅占高中阶段教育总人数的33.8%,这个数据背后折射出一个值得深思的社会现象:当国家大力推进职业教育改革、产业升级急需技术人才的当下,为何仍有大量学生及家长对职业学校持排斥态度?这个问题的答案,不仅关乎千万学子的成长选择,更深刻影响着中国制造业转型升级的战略进程。

社会观念的重负:学历歧视的深层桎梏

"宁可读三流普高,不进一流职校"——这句在家长群体中广为流传的择校准则,恰如其分地揭示了职业教育面临的首要困境,中国青年报社社会调查中心2023年的调查显示,72.6%的受访家长明确表示不愿让孩子选择职业教育,这种集体性排斥源于根深蒂固的社会认知体系。

千年科举制度孕育的"唯有读书高"观念,在当代社会异化为畸形的学历崇拜,重点高中-名牌大学-白领工作的线性成长路径被奉为唯一"正途",而选择职业教育往往被贴上"失败者"的标签,这种认知偏差在就业市场表现得尤为明显:某招聘平台数据显示,82%的岗位明确要求"本科及以上学历",直接将职校毕业生拒之门外。

更为隐性的歧视来自家庭内部的教育期待,北京师范大学职业教育研究院的调查发现,65%的职校学生承受着"让父母失望"的心理压力,当整个社会将职业教育视为"次等选择",学生自然会产生强烈的自我否定感,这种集体无意识的偏见,正在形成阻碍职教发展的无形高墙。

教育体制的结构性矛盾:政策初衷与现实困境

我国自1985年确立的普职分流政策,本意是构建人才培育的"立交桥",但在执行过程中逐渐异化为教育分层的筛选机制,教育部发展研究中心的数据显示,职普比大体相当的地区,职校生源70%来自农村和城市低收入家庭,这种生源结构固化加深了社会对职业教育的刻板印象。

教育资源分配的失衡加剧了这种矛盾,2022年全国教育经费统计显示,普通高中生均公共预算支出是中等职业学校的1.8倍,某东部省份的对比案例更具说服力:省级示范性普高拥有标准化实验室、体育馆和智慧教室,而同级别的重点职校却连基础实训设备都难以更新。

课程体系与产业需求的脱节更让学生却步,长三角制造业企业调研发现,65%的职校专业课程滞后产业发展3-5年,人工智能、工业互联网等新兴领域课程覆盖率不足30%,当学生发现所学知识难以转化为就业竞争力,自然会产生强烈的挫败感。

就业市场的残酷现实:学历与能力的价值错位

职校毕业生面临的就业困境具有鲜明的双重性,表面看,人社部数据显示中职毕业生就业率连续9年保持在95%以上,但深入分析就业质量:平均起薪比本科毕业生低42%,晋升管理岗位的比例不足8%,缴纳五险一金的覆盖率仅有63%,这种"高就业率、低发展性"的悖论,暴露出技能人才评价体系的根本缺陷。

职业发展通道的梗阻更为致命,某汽车制造企业的典型案例颇具代表性:装配线职校毕业生工作5年后,87%仍停留在初级技工岗位,而同期入职的本科生已有35%进入管理岗位,这种"玻璃天花板"效应,直接消解了职业教育的吸引力。

社会保障的制度性缺失加深了危机,当前工伤保险覆盖仅针对正式劳动关系,自由职业者、灵活就业者等新业态从业者缺乏保障,而职校毕业生恰是这些领域的主力军,这种制度设计与就业现实的脱节,加剧了家长对职业教育的担忧。

破解路径的深层思考:重构职业教育的价值坐标

改变认知偏见需要文化生态的重塑,德国"双元制"教育的成功经验表明,当技术工人收入达到社会中等水平、享有完善职业培训体系时,职业教育自然获得社会尊重,我国需要建立技能人才荣誉体系,将"大国工匠"的媒体宣传转化为制度性保障,让技术人才真正获得体面生活。

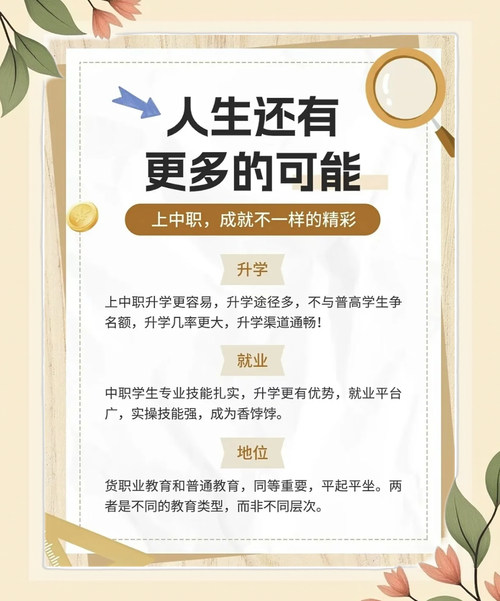

教育体系改革必须突破制度瓶颈,建立"职教高考"制度只是第一步,更需要构建学分互认、课程共享的立交桥,山东省试点的"中职-高职-应用型本科"贯通培养模式值得推广,其毕业生就业竞争力已接近普通本科水平。

校企合作的深化需要利益绑定机制,借鉴瑞士现代学徒制经验,建立"教育成本共担、人才培养共用"的校企共同体,宁波某模具企业与职校共建的"车间教室",实现毕业生入职即可胜任工程师助理岗位,企业研发效率提升40%,这种双赢模式值得推广。

就业保障体系的完善刻不容缓,建议建立覆盖全体劳动者的技能认证体系,打通职业资格与职称评定通道,广东省试行的"技能人才与专业技术人才职业发展贯通"政策,使12万名技工获得工程师职称,这种制度创新具有全国推广价值。

站在制造业转型升级的历史关口,职业教育的困境本质是社会价值体系与经济发展需求的错位,破解这个困局需要教育公平的真正实现、人才评价体系的根本变革、产业升级的持续推进,只有当技术工人能够体面地生活、有尊严地工作、有希望地发展,职业教育才能真正成为值得向往的人生选择,这不仅是教育领域的改革课题,更是整个社会文明进步的试金石。