当铅笔在草稿纸上画出第23个不规则圆圈时,8岁的乐乐妈妈终于忍无可忍地夺过孩子手中的笔,这样的场景在每个工作日的晚间反复上演:作业本摊开45分钟只写了3行字,橡皮擦被抠出月球表面般的凹痕,数学题旁边的空白处不知何时爬满了卡通小人,中国教育学会2023年专项调查显示,76.8%的家长正在经历类似的困扰,专注力缺失已成为当代儿童学习过程中最突出的挑战。

破解走神密码:看见行为背后的真相

人类大脑的前额叶皮层要到25岁左右才完全发育成熟,这意味着儿童的注意力调控系统本就处于建设阶段,当孩子频繁出现眼神涣散、小动作增多、作业效率骤降等现象时,往往传递着四个维度的关键信号。

生理维度上,睡眠不足是最隐蔽的专注力杀手,上海儿童医学中心神经科2022年的监测数据显示,每晚睡眠时间少于9小时的学龄儿童,次日注意力持续时间平均缩短42%,不规律的三餐饮食导致的血糖波动,同样会让大脑陷入"待机"状态,更值得警惕的是,现代儿童普遍存在的运动量不足,使得前庭觉和本体觉发育滞后,直接削弱了维持坐姿专注的生理基础。

环境干扰因素常被低估,开放式书桌上散落的文具就像随时发出邀请的玩具,窗外传来的汽车鸣笛声与短视频外放声形成双重干扰源,哈佛大学认知实验室研究发现,当环境中有超过3个干扰因素时,儿童重新进入专注状态平均需要9分钟,这个恢复周期是成年人的3倍。

任务难度与情绪压力构成的认知迷雾更需重视,面对超出"最近发展区"的作业内容,孩子的大脑会启动保护机制自动"宕机",而家长频繁催促引发的焦虑情绪,会使皮质醇水平升高30%,直接阻断神经突触的信息传递,这种状态下,即使简单题目也会变得难以攻克。

构建专注系统:五维干预方案

重塑专注力需要建立系统化的支持框架,从香港中文大学教育心理学系研发的"认知脚手架"理论出发,我们提炼出可操作的五大干预维度。

生理基础优化方面,建立"睡眠-运动-营养"铁三角至关重要,制定21:30前入睡的刚性作息,确保学龄儿童获得9-10小时深度睡眠,每日安排40分钟结构化运动,特别推荐跳绳、平衡木等促进前庭觉发展的活动,饮食中增加深海鱼、坚果等富含Ω-3脂肪酸的食物,帮助神经髓鞘化进程。

学习环境再造需要遵循"极简主义"原则,配置1.2米×0.6米的独立书桌,移除所有与当前作业无关的物品,使用降噪耳机或白噪音机器将环境音量控制在40分贝以下,实验证明,将学习区域墙面刷成淡蓝色系,能使专注时长延长18%。

任务拆解技术是破解畏难情绪的关键,采用"番茄工作法"改良版:低年级设置10分钟专注+3分钟休息周期,高年级延长至20+5分钟,用彩色便利贴将作业分解为"立即能做""需要帮助""自主挑战"三个层级,每完成一个层级给予特定奖励,北京海淀区某重点小学的实践数据显示,这种方法使作业效率提升63%。

情绪调节策略着重构建正向循环,设立"容错时段",允许前15分钟的自由调整期,当觉察到孩子即将分神时,用"彩虹呼吸法"(吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒)代替指责,建立"进步银行",每天存储1个专注时刻,累积10个兑换小奖励。

元认知培养是终极解决方案,教孩子制作"注意力地图",用不同颜色标注容易分神的时间段和诱因,通过"思维解说"训练,让孩子在走神时自我陈述:"我刚才在想游乐场,现在要回到数学题了。"这种具象化训练能使自我监控能力提升55%。

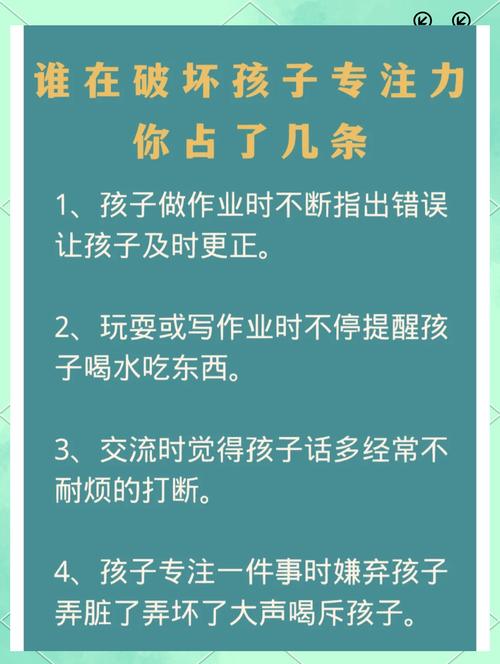

家长的自我修炼:从监工到教练的蜕变

改变需要整个家庭认知范式的升级,将"快点写"的催促转化为"需要妈妈怎么支持你"的赋能式提问,设立"充电十分钟"机制,在孩子完成阶段目标后给予完全自主的放松时间,最重要的是建立"成长型思维",把每个走神瞬间转化为训练机会。

家长自身的行为示范具有强大感染力,可以在孩子学习时同步进行阅读或工作,营造全家专注场域,每周召开15分钟家庭会议,用SWOT分析法回顾专注力改善情况,焦虑情绪具有传导性,当家长心跳超过100次/分钟时,请立即启动自我安抚程序。

这个系统性改善工程需要2-3个月的持续实践,广州某重点小学跟踪数据显示,采用上述综合干预的学生,在8周后专注时长平均增加22分钟,作业错误率下降37%,每个孩子都有与生俱来的专注潜能,就像需要精心调试的精密仪器,当我们提供适宜的温度、恰当的节奏和足够的信任,那颗暂时蒙尘的注意力宝石终将绽放光彩。

破解专注力困境从来不是一场速决战,那些看似停滞的放空时刻,实则是大脑在进行自我整理的重要过程,放下对"完美专注"的执念,用科学方法和耐心陪伴搭建进步的阶梯,终将见证孩子完成从"被动注意"到"主动专注"的华丽蜕变。