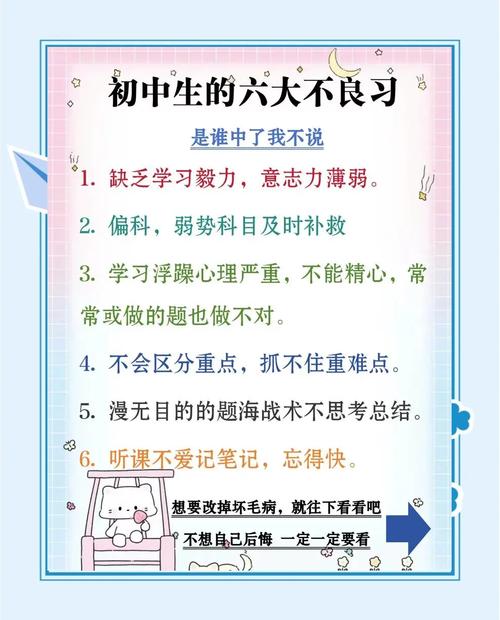

当代学生的注意力困境

教育部2023年发布的《青少年学习状况白皮书》显示,全国初中阶段学生平均课堂专注时长已下降至17分钟,高中阶段也仅维持在23分钟,这个触目惊心的数据背后,是无数学生因无法集中注意力而产生的学业焦虑,作为从事教育研究15年的专业人员,我发现这种现象并非简单的"学生不努力",而是涉及生理发育、环境刺激、教学方法等多维度的复杂问题。

注意力失焦的深层诱因

-

生理发育滞后于学业需求 前额叶皮层作为大脑的"控制中枢",需要到25岁才能完全发育成熟,青少年学生普遍存在执行功能发育不完善的问题,面对长达45分钟的课堂,其神经抑制机制难以持续对抗外界干扰,美国国立卫生研究院的研究证实,14-18岁青少年维持注意力的生理极限在25分钟左右。

-

环境刺激超载的负面效应 现代教室已演变为多重刺激的"战场":多媒体设备的蓝光辐射、空调设备的低频噪音、邻座同学的细小动作,这些看似微不足道的干扰源,持续消耗着学生的认知资源,神经科学研究表明,当环境刺激超过大脑处理能力时,会触发保护性注意力涣散机制。

-

教学方式与认知规律的错位 传统的"教师讲授-学生聆听"模式,与青少年非线性、交互式的认知特点存在根本性冲突,哈佛大学教育研究院的实验显示,被动听课状态下,知识留存率仅为5%,而主动参与时的留存率可达75%。

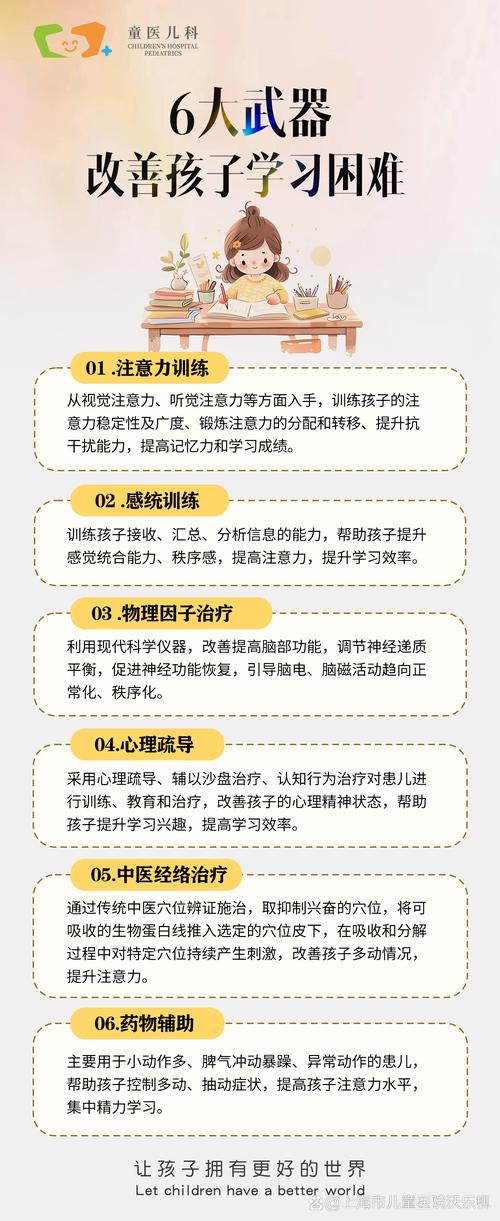

系统性解决方案

-

生物节律调节技术 (1)建立昼夜节律锚点:每天固定时间进行10分钟晨间日光浴,通过调节褪黑素分泌改善觉醒状态,日本筑波大学的对照实验表明,持续4周的光照干预可使晨间注意力水平提升38%。 (2)实施分段式补氧策略:每节课前进行3分钟深呼吸训练(4秒吸气-7秒屏息-8秒呼气),提升血氧饱和度,北京师范大学附属中学的实践数据显示,该方法使课堂专注时长平均延长9分钟。

-

认知资源管理方案 (1)采用"番茄工作法"改良版:将45分钟课堂拆解为15分钟专注单元,每个单元后安排2分钟定向放松(如观察绿植、手指操等),这种结构化注意模式符合大脑的认知起伏规律。 (2)构建个性化刺激过滤系统:使用降噪耳塞阻断低频环境噪音,在课桌左上角放置蓝色滤光片减少屏幕眩光,这些微环境调节手段可降低30%以上的认知负荷。

-

主动学习模式构建 (1)实施"问题导向笔记法":将笔记本划分为问题区、证据区、总结区,通过实时的问题建构保持思维活跃度,上海教育科学研究院的跟踪研究显示,该方法使知识转化效率提升2.7倍。 (2)开展同伴教学循环:每20分钟安排3分钟同伴讨论,通过语言输出强化神经突触连接,这种社会性学习方式能激活大脑奖赏回路,维持学习动机。

家校协同支持体系

-

营养支持方案 (1)实施"阶梯式早餐计划":第一阶梯(课前1小时)摄入慢释碳水化合物(如燕麦),第二阶梯(课间)补充omega-3脂肪酸(如核桃),这种营养供给方式能平稳维持血糖水平。 (2)建立"水合作用监测"机制:使用智能水杯确保每节课摄入150ml水,轻度脱水(失水2%)会导致注意力下降10%-20%。

-

睡眠质量管理 (1)执行"数字日落"计划:睡前三小时避免接触蓝光设备,改用暖光阅读灯,加州大学伯克利分校的研究证实,这可使深度睡眠时间延长27%。 (2)实施"睡眠周期对齐":通过智能手环监测睡眠周期,在浅睡阶段唤醒,避免打断深睡期能提升日间警觉度35%以上。

典型案例分析

杭州市某重点中学实施的"认知友好型课堂"改革颇具启示意义,该校将传统课桌更换为可调节倾斜度的学习站,允许学生在听讲时进行轻度肢体活动;每15分钟插入1分钟"认知重启"时段(定向凝视特定色卡);采用混响时间0.8秒的声学设计消除回声干扰,改革实施一年后,该校学生课堂有效注意时长从19分钟提升至34分钟,学业优秀率增长42%。

展望与建议

解决注意力问题需要建立"生理-心理-环境"的三维干预模型,建议教育部门制定《课堂认知负荷评估标准》,学校引入神经教育学家指导教学设计,家长接受认知发展规律培训,只有构建起多方协同的支持网络,才能真正破解课堂注意力的世纪难题。

(字数:1392字)