理解行为背后的深层原因

当孩子对作业表现出抗拒时,多数家长的第一反应是焦虑与责备,教育心理学研究显示,这种抵触行为往往是对某些潜在问题的应激反应,我们需要以"侦探思维"深入观察:某个五年级学生每天花3小时完成本该40分钟完成的数学题,经追踪发现,根源在于二年级时被当众批评的数学作业经历,导致他形成了"数学=挫败"的认知定式。

神经科学发现,儿童前额叶皮质发育尚未完善,自控力仅相当于成人的60%,当作业任务超出其认知负荷时,大脑会启动防御机制,要求8岁儿童连续书写超过20分钟,其手指小肌肉群的疲劳会转化为情绪烦躁,教育专家约翰·霍尔特在《孩子为何失败》中指出:"许多学习障碍本质上是教学方式与儿童发展规律的不匹配。"

家庭环境的影响力常被低估,2022年中国教育科学院调研显示,在父母过度干预作业的家庭中,孩子主动学习意愿比普通家庭低47%,一个典型案例是:父亲每晚坐在孩子身后监督作业,三年后孩子发展出"假装努力"的行为模式——只要父亲在场就保持书写姿势,实际效率近乎为零。

重构教育者的认知误区

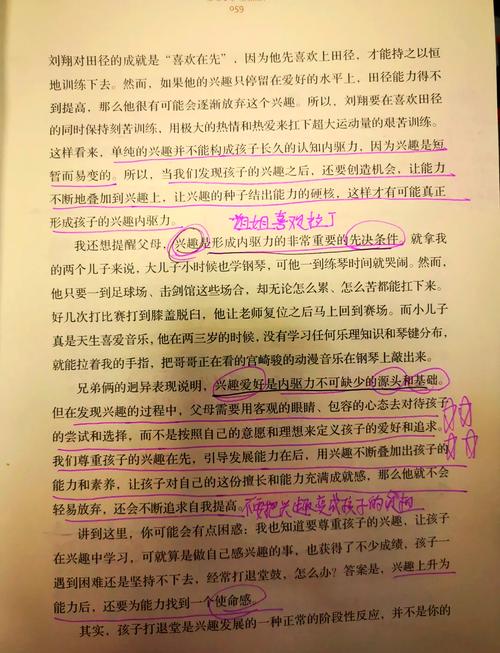

物质奖励的悖论值得警惕,行为主义心理学实验表明,用玩具换取作业完成度的孩子,三个月后学习主动性下降32%,而对照组仅下降9%,更有效的策略是建立"过程性激励":当孩子专注作业25分钟后,给予10分钟自由活动时间,这种"番茄工作法"改良版在杭州某小学实验班使作业效率提升41%。

"监工式辅导"正在摧毁学习热情,北京师范大学跟踪研究发现,家长每提醒一次"坐直",孩子的思维连续性就被打断3-4分钟,建议改为非言语提示:在书桌摆放沙漏,用视觉化工具替代语言催促,上海家庭教育指导中心开发的"作业同盟协议"取得显著效果:家长与孩子共同制定每周作业计划,违约者需承担家庭义务而非学习惩罚。

对个性差异的忽视导致教育失效,哈佛大学多元智能理论指出,有的孩子需要动手操作来理解几何概念,有的则依赖语言描述,广州某重点小学允许学生选择作业呈现方式:书面报告、口头讲述或实物模型,实施半年后,作业上交率从83%提升至97%。

构建可持续的学习生态系统

游戏化设计正在重塑作业形态,深圳南山实验学校将数学作业设计为"超市采购"情景:给定额度预算,要求规划全家周末餐食,这种项目式学习(PBL)使应用题正确率提升28%,英国教育家提出的"作业任务卡"制度值得借鉴:将知识点转化为闯关任务,完成即获得"技能勋章"。

自主管理能力的培养需要脚手架支撑,建议采用"四象限法则"教孩子区分作业优先级:紧急重要、重要不紧急等,台湾教师研发的"作业能量瓶"可视化工具:每完成一项任务投入玻璃珠,集满可兑换自主时间,数据显示使用该工具的学生,时间规划能力测评得分平均提高22分。

家庭应成为情感充电站而非第二课堂,芝加哥大学实验证明,晚餐时讨论三个非学习话题的家庭,孩子次日学习专注度提升19%,建议设立"作业隔离区":在固定时间段,全家进入阅读或工作状态,用环境暗示替代口头要求,南京某家庭实施的"学习同盟"计划,通过家长与孩子各自制定晚间学习目标,使孩子作业主动性提升65%。

教育共同体的协同进化

教师需要掌握作业设计的分层艺术,上海静教院附校的"作业三级制"成效显著:基础题(必做)、拓展题(选做)、挑战题(小组合作),数据显示,这种结构使后进生完成率提高38%,优等生思维深度提升26%,北京某重点中学的"作业诊断系统"值得推广:通过AI分析错题类型,自动生成个性化补偿练习。

家校沟通必须突破成绩通报层面,建议采用"3+1"沟通法:三次积极反馈配合一次改进建议,杭州某班主任发明的"成长存折",记录学生非学术进步(如坚持每日整理书包),使家长关注点从作业正确率转向学习品质,家校矛盾投诉下降72%。

社会支持系统不可或缺,德国"家庭作业帮助站"模式值得借鉴:社区退休教师、大学生志愿者提供免费辅导,既解决学业困难又促进代际交流,加拿大温哥华的"移动学习巴士",周末开往各个社区,将作业辅导与实践活动结合,参与学生数学焦虑指数下降41%。

看见未来的教育图景

当我们凝视孩子抗拒作业的表象时,更要看到背后涌动的成长需求,每个抵触行为都是通向理解的密码,每次冲突都是教育的契机,在深圳某学校的"作业自主权实验"中,允许学生自主决定30%的作业内容与形式,结果不仅学业成绩保持稳定,更涌现出诗歌集、科学小报等创意作品。

真正的教育革命正在发生:从标准化作业到个性化学习路径,从被动接受到主动建构,从知识复制到思维生长,当我们用等待花开的耐心取代催熟的焦虑,用专业智慧替代经验主义,那些曾被视作"问题"的作业时刻,终将转化为照亮成长之路的星辰。