第一章 教育观察:三年级现象的真实图景

在小学教师办公室的玻璃窗外,我们常能看到这样的场景:一位母亲攥着皱褶的试卷,声音颤抖地重复"这些题目都不难啊";角落里低头绞着衣角的孩子,眼神逐渐失去光彩,这不仅是某个家庭的困境,更是教育现场普遍存在的"三年级现象"——当拼音教学结束、数学进入应用题阶段、英语开始简单写作时,约37%的学生会出现明显的学业断层。

教育心理学研究显示,三年级是儿童认知发展的分水岭,这个阶段的知识体系开始从具象运算向抽象思维过渡,课程容量较一二年级增加42%,而教学节奏加快导致部分适应力较弱的学生出现知识塌方,值得警惕的是,这种学业滞后若未在10岁前及时干预,将直接影响后续的元认知能力发展。

第二章 多维诊断:学业困境的成因解码

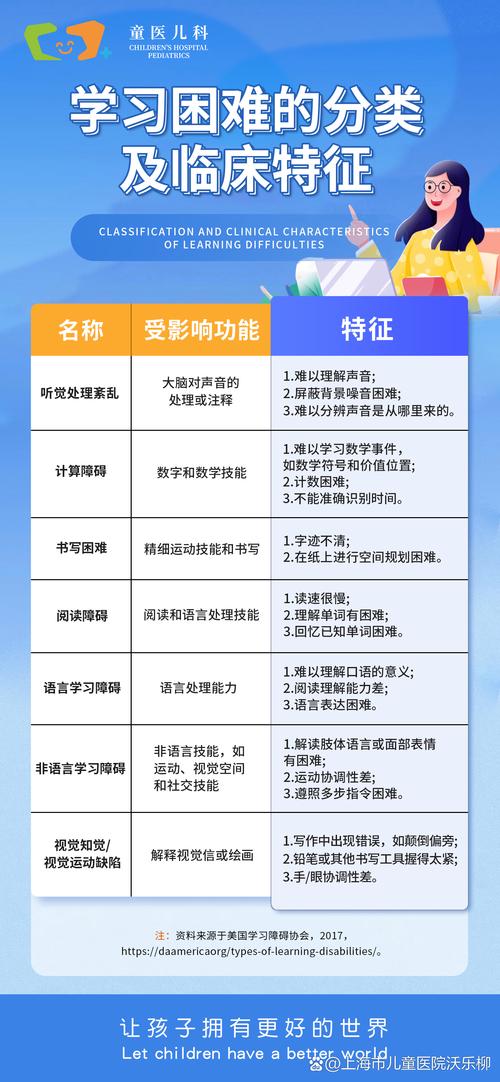

面对孩子的学业困局,切忌武断归因于"不用功"或"智商不足",某重点小学的追踪研究表明,85%的三年级学业困难生存在以下复合型成因:

-

生理基础层面:前庭觉发展滞后导致注意力碎片化(平均有效注意时长不足15分钟),手部小肌肉群发育迟缓影响书写速度(每分钟仅能书写12个规范汉字),视觉空间认知薄弱造成应用题理解障碍。

-

知识架构层面:拼音基础存在42个音节的混淆残留,20以内加减法仍需手指辅助,英语自然拼读规则掌握率低于60%,这些基础漏洞在三年级知识雪崩式增长中形成恶性循环。

-

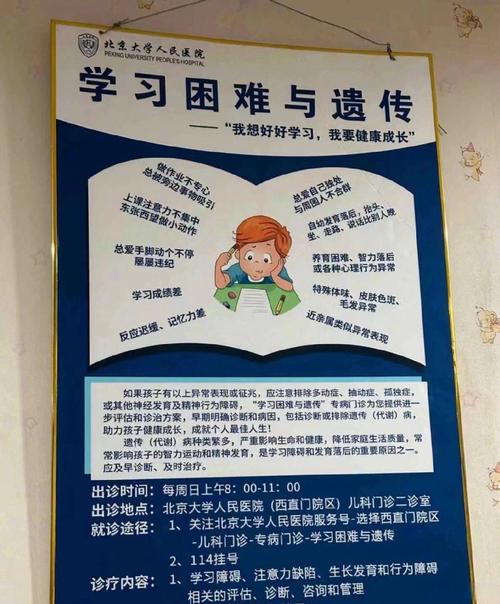

心理机制层面:62%的学生因长期负面评价产生习得性无助,表现为作业拖延、课堂回避等防御机制,更值得关注的是,有28%的个案存在隐性阅读障碍(Dyslexia)未被及时发现。

第三章 突围策略:三阶递进式干预方案

第一阶段(1-4周):认知测绘与信心重建 建议采用"知识树诊断法",用思维导图梳理各科知识脉络,例如数学可分解为"数感培养→运算能力→问题建模"三大主干,每个节点设置5个诊断题,家长需谨记:这个阶段的测评目标不是评判,而是绘制精准的认知地图。

同步启动"成功日记"计划,每天记录3个微进步(如独立读完一则故事、正确完成5道口算),北京海淀某重点小学的实践数据显示,持续21天的积极反馈可使学习动机提升47%。

第二阶段(5-12周):靶向补缺与能力重塑 针对诊断结果制定个性化方案: • 语文攻坚:采用"三明治阅读法"——晨读15分钟经典范文(培养语感),午间完成200字摘抄(强化书写),晚间亲子共读时开展"5W提问法"(提升理解力),某教育实验表明,该方法能使阅读理解正确率提高35%。

• 数学突围:从具象到抽象的阶梯训练,先使用计数棒重构数感,再通过"超市游戏"实践元角分换算,最后用思维可视化工具拆解应用题,重点补足估算能力(误差控制在10%内)和逆向思维训练。

• 英语破冰:创设"15分钟沉浸角",通过英语动画配音、单词卡片寻宝等游戏,将词汇量从300提升至800,引入自然拼读的"音节拍手法",帮助突破拼读障碍。

第三阶段(13周起):系统升级与习惯固化 此阶段重点培养自主学习能力:

- 建立"错题银行"制度,将典型错误分类编码,每周开展"错题拍卖会"

- 设计"学习仪表盘",用可视化图表管理各科进度

- 引入"番茄工作法"改良版(学习25分钟+运动5分钟),逐步延长专注时长

- 组建"学习合作社",与2-3名同学结成互助小组,定期开展"小老师课堂"

第四章 家长赋能:教育共同体的构建智慧

在这个突围过程中,家长需完成三重角色进化:

- 从监工到教练:掌握"启发式提问"技巧,将"这道题怎么做"转化为"哪个部分像昨天解决的问题"

- 从评判者到观察员:使用《课堂效能观察表》,记录孩子不同学科的能量波动曲线,找到最佳学习时段

- 从孤军奋战到资源整合:主动构建"家校医"三方协同,特别是关注营养摄入(Omega-3脂肪酸补充)、感统训练(每日15分钟平衡木练习)等生理支持

第五章 曙光再现:三个真实改变案例

案例A:北京朝阳区小明(化名) 干预前:数学测试连续不及格,拒绝进教室 干预方案:通过七巧板游戏重建空间认知+应用题分步拆解训练 9周后:数学成绩提升至82分,入选学校数独社团

案例B:杭州西湖区小雨(化名) 干预前:语文作文只能写50字,被诊断阅读障碍 干预方案:语音转文字写作+彩色阅读覆膜使用 14周后:完成600字游记,获班级写作进步奖

案例C:深圳南山区乐乐(化名) 干预前:英语26字母默写错误率40%,极度厌学 干预方案:肢体字母操+英文童谣沉浸式学习 7周后:自主创作英文生日贺卡,口语测评达A级

教育的本质是唤醒而非淘汰

三年级学业困境恰似成长路上的第一道山梁,跨过去便是更辽阔的认知平原,当我们用诊断代替指责,用策略替代焦虑,每个孩子都能找到属于自己的攀登路径,知识漏洞可以修补,学习热情需要守护,而童年对世界的求知欲,永远是照亮前行道路的明灯,在这场突围战中,我们不仅要帮助孩子重建知识体系,更要教会他们用成长型思维面对人生未来的每个挑战。

(全文共1482字)