每年九月开学季,总会有家长和学生因各种原因萌生转学想法,当高一学生在原校就读一年后,面对教学方式、校园氛围或家庭住址变更等情况,"高中上一年还能转校吗"这个问题便成为关注的焦点,作为从业二十年的教育工作者,我将结合政策解读与实践经验,为家长和学生提供全面指导。

政策层面的转学可行性

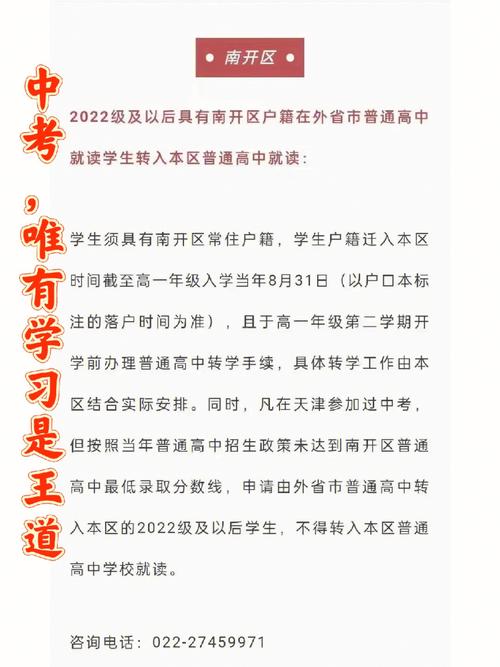

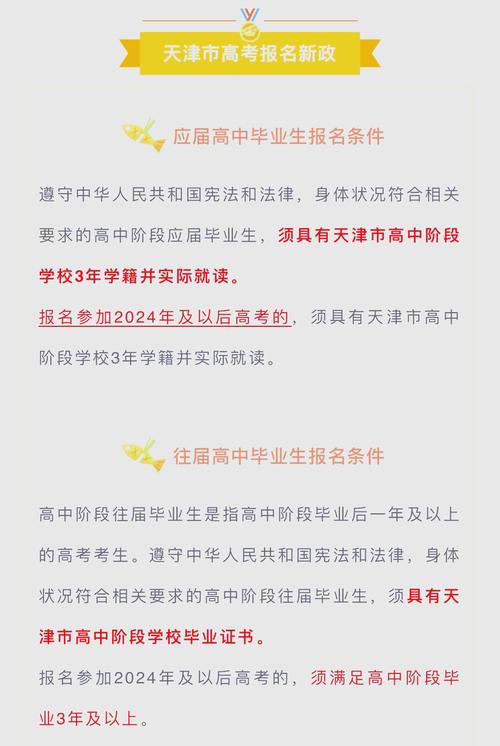

我国教育部门对普通高中转学有着明确规范,根据2023年最新修订的《中小学生学籍管理办法》,普通高中阶段允许符合条件的转学申请,但需同时满足以下三个条件:

- 转出学校与转入学校均具有普通高中办学资质

- 学生户籍或实际居住地发生跨学区变更

- 转入学校有空余学位且同意接收

以北京市为例,教育主管部门要求转学生须提供房产证、户口本等居住证明,且重点高中之间原则上不得互转,上海市则规定转学需在学期结束前1个月申请,转入校的年级平均分不得低于原校,广东省特别强调民办高中转公办高中需补缴培养费,这些地域差异需要特别注意。

转学操作的具体流程

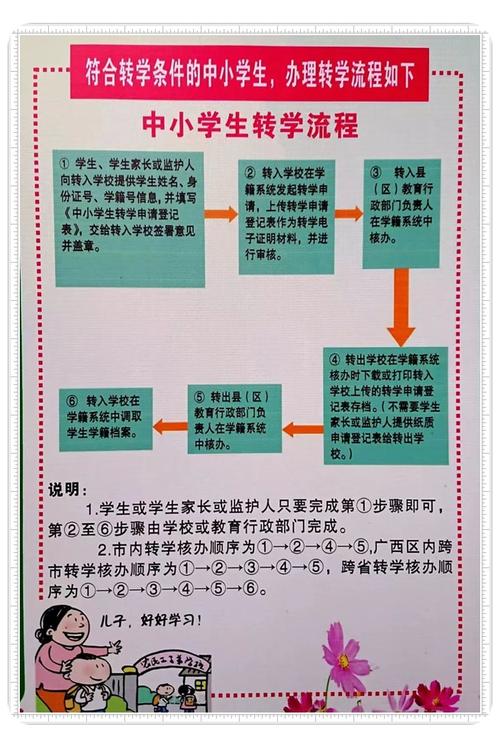

完整的转学流程通常需要经历五个阶段:

第一阶段:材料准备(约10个工作日) 需准备学生身份证、户口本原件及复印件、监护人房产证明、原校成绩单、市级医院出具的心理健康评估报告等基础材料,建议提前联系转入校获取详细清单。

第二阶段:提交申请(3-5个工作日) 通过转入校官网或现场提交申请材料,注意多数地区实行春秋两季集中受理制,错过窗口期将延至下学期。

第三阶段:学业评估(1-2周) 转入校会组织学科测试,某重点中学2022年数据显示,转学生数学平均需达到年级前40%水平,英语听力要求高于日常教学标准。

第四阶段:学籍转移(15-30天) 经两地教育局审批后,电子学籍档案通过全国系统转移,此期间学生可先跟班就读。

第五阶段:适应观察期(1个学期) 多数学校设置3个月试读期,期间若出现严重不适应可申请退回原校。

转学决策的注意事项

-

课程衔接的隐形门槛 各省份教材版本差异明显,如江苏使用苏教版数学,浙江采用人教版,转学生可能面临知识体系断层,建议提前获取转入校教学进度表,某案例显示转学生暑假补修了42课时的立体几何课程。

-

综合素质评价连续性 新高考改革后,社会实践、研究性学习等记录跨校难以完全对接,曾有学生因转学丢失30个志愿服务时长,影响强基计划申报。

-

人际关系的重建成本 青春期社交圈重构需要时间,某跟踪调查显示转学生平均需要4-6个月建立稳定同伴关系,期间学业成绩普遍会出现10-15%的波动。

转学时机的科学选择

教育心理学研究表明,3月、9月等学期初转入,学生适应度比期中转学提高37%,对于高一学生,建议在学年结束后转学,可以完整衔接新学年课程,若确有急需,可选择寒假期间办理,利用假期进行适应性学习。

转学后的心理调适

家长需注意"转学综合征"的三大表现:睡眠障碍、食欲减退、拒绝交流,建议采取渐进式适应策略:

- 前两周:陪同熟悉上下学路线

- 第一个月:保持原有课外班连续性

- 前三个月:每周与班主任深度沟通

某省重点中学的心理辅导记录显示,参与学校"学长导师计划"的转学生,适应周期缩短40%,学业恢复速度提高25%。

替代方案考量

当转学条件不完全具备时,可考虑以下替代方案:

- 申请走读:某案例中,学生通过办理走读解决住宿适应问题

- 定制课程:与学校协商调整选课方案

- 跨校选修:部分地区试点的高中课程联盟

转学决策如同精密的外科手术,需要理性评估与充分准备,建议家长召开家庭会议,列出SWOT分析表,必要时咨询专业教育顾问,更要倾听孩子心声,某调查显示,68%的转学成功案例中,学生本人是决策的主导者,教育的真谛不在于选择"最好"的学校,而在于找到最适合的发展路径,当面临转学选择时,适合的教育才是最好的教育,成长的路上,方向比速度更重要。

(全文共1276字)