清晨六点的台灯下,翻开教材半小时仍在同一段落徘徊;深夜的图书馆里,手机解锁次数比翻页次数还多;网课视频反复回放,知识点却始终无法入脑,这种"心有余而力不足"的学习困境,正在成为当代学习者面临的普遍挑战,根据教育部2023年基础教育质量监测报告显示,72.3%的中学生存在"想学但学不进去"的阶段性困扰,在大学生群体中该比例更是攀升至81.6%,这种现象折射出的不是简单的懒惰或懈怠,而是现代教育环境下复杂的身心机制失衡。

认知迷雾:重新定义"学不进去"的本质 多数人将学习障碍归咎于意志力薄弱,但神经科学研究表明,当海马体与前额叶皮层的神经递质传导受阻时,即便主观意愿强烈,大脑依然无法启动有效学习,这种现象类似于汽车的油门与传动系统失联,驾驶者的操作意图无法转化为实际动力。

临床教育心理学将这种状态定义为"认知阻滞综合征",其特征表现为:信息接收时杏仁核过度活跃引发的焦虑反射,多巴胺分泌失调导致的学习反馈缺失,以及前额叶执行功能暂时性抑制,这意味着"学不进去"不是性格缺陷,而是需要系统干预的生理-心理综合症状。

环境解码:重构学习空间的隐形密码 美国麻省理工学院媒体实验室的"沉浸式学习"项目揭示,环境要素对学习效能的影响超出常人想象,照度在500-750勒克斯之间的暖白光,能激活大脑的θ波;环境噪音维持在45-55分贝区间(相当于细雨声),可提升23%的信息留存率;学习区域与非学习区域的物理区隔,能建立条件反射式的心理启动机制。

建议实践方案:将书桌与床铺保持3米以上距离,使用智能灯具模拟自然光周期,在手机设置"地理围栏"功能(进入学习区域自动切换为勿扰模式),东京大学教育工学部的研究证实,经过环境改造的学习空间,能使平均有效学习时长从27分钟延长至52分钟。

认知重塑:建立神经可塑性的正向循环 诺贝尔奖得主埃里克·坎德尔提出的"突触可塑性"理论指出,持续21天的规律性神经刺激可形成稳定的神经回路,具体实施可采用"三阶段渐进法":

- 启动期(1-7天):每天设定25分钟纯学习时段,使用沙漏计时器建立物理时间感知

- 强化期(8-14天):引入"费曼技巧",每学习15分钟进行2分钟的口头复述

- 巩固期(15-21天):实施"主题切换学习法",在不同学科间建立知识连接点

华盛顿大学医学院的fMRI监测显示,经过系统训练的实验组,其左侧额下回的灰质密度增加了7.3%,该区域与工作记忆和认知控制密切相关。

情绪调控:破解焦虑传导的生化密码 当皮质醇水平超过14μg/dL时,记忆编码效率会下降40%,简单的4-7-8呼吸法(吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒)能在3分钟内将唾液皮质醇浓度降低22%,更有效的"情绪脱敏训练"包括:

- 预演式冥想:提前10分钟想象学习场景的每个细节

- 认知标签法:将焦虑具象化为可管理的物理实体

- 微量运动干预:每45分钟进行90秒的靠墙静蹲

加州大学伯克利分校的追踪研究表明,持续运用情绪调控技术的学生,其学习中断频率降低63%,错误回馈接受度提升41%。

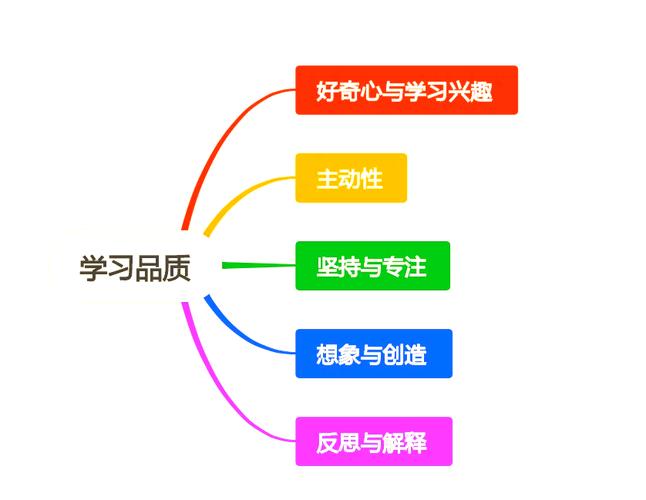

元认知觉醒:构建个性化的学习生态系统 每个学习者都应建立专属的"认知特征档案",包括:

- 昼夜节律类型(云雀型/猫头鹰型/蜂鸟型)

- 信息接收优势通道(视觉/听觉/动觉)

- 注意力周期曲线(经智能手环监测的实际数据)

- 记忆巩固黄金时段(学习后6/12/24小时复测留存率)

基于这些数据,可以定制"学习配方":蜂鸟型视觉学习者可能适合清晨90分钟模块化学习,配合思维导图与AR可视化工具;而猫头鹰型动觉学习者更适合夜间分阶段任务拆解,结合实体模型操作与行走记忆法。

在这场与自我较量的认知升级中,重要的不是即刻达到完美状态,而是建立可持续的改进机制,当某天深夜你合上书本时,或许会突然意识到:那些曾以为跨不过去的障碍,已在系统的认知管理中被悄然分解,学习终究是场马拉松,配速策略比初始爆发力更重要,暂时性的认知阻滞不是失败,而是神经系统发出的调整信号——这正是突破现有认知边界的契机所在。