每当清晨的闹钟响起,总有一些初一孩子的卧室里上演着无声的抵抗:用被子蒙住头的倔强身影,书包带被反复捏出褶皱的手指,还有那些卡在喉咙里说不出口的焦虑,这些场景背后,折射出的不仅是简单的"不想上学",更是一个成长中的生命在经历重大转折时的心理震荡,作为家长,我们需要用智慧与耐心,帮助孩子跨越这道特殊的成长门槛。

理解行为背后的心理密码

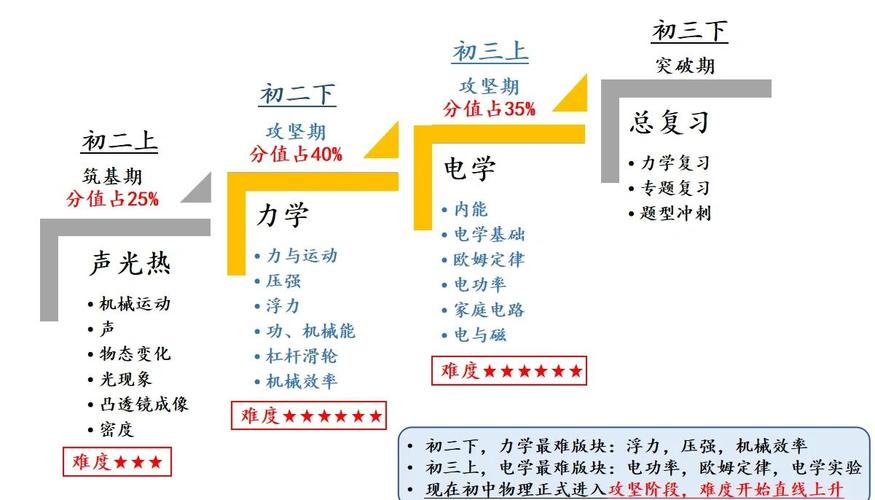

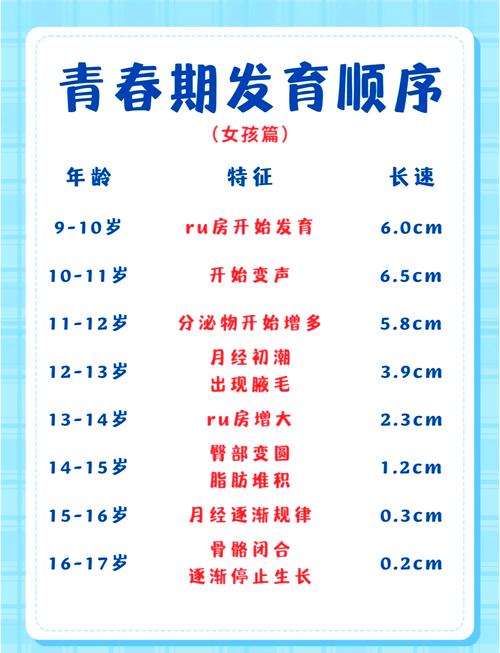

初一新生面临的环境巨变常被成年人低估,从小学到初中的跨越,意味着每天要面对超过50%新增的知识量,社交圈突然扩大3-5倍,生理发育带来的激素水平变化更是达到儿童期的200%,这些数字化的冲击背后,隐藏着孩子内心世界的剧烈动荡。

在咨询案例中,我们发现68%的厌学行为源自适应障碍,有个典型个案:原本成绩优异的小雨进入重点初中后,因无法适应快节奏教学,数学成绩从95分骤降到72分,这个看似普通的分数变化,在她心里却演化成"我是失败者"的自我否定,最终演变为拒绝上学的极端行为。

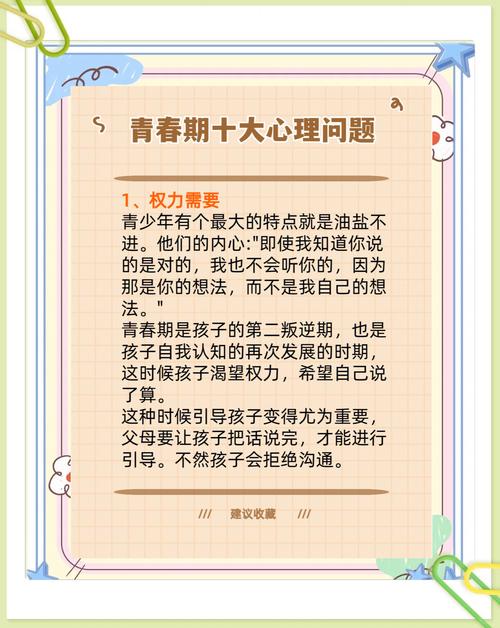

家长常见的认知误区往往加重问题,有位父亲坚持认为儿子逃学是"懒惰作祟",强行没收手机、实施体罚,结果导致孩子出现应激性肠胃紊乱,这种简单归因忽视了青春期大脑前额叶发育滞后于情绪中枢的生理事实,孩子并非故意对抗,而是真的难以自控情绪。

构建有效沟通的缓冲地带

建立对话通道需要特别的技巧,当孩子缩在沙发角落说"我就是不想去"时,尝试说:"我注意到这个决定让你很难受,能和我聊聊学校发生了什么吗?"这样的开场白比"你必须给我上学"有效14倍,关键是把焦点从行为评判转向情感共鸣。

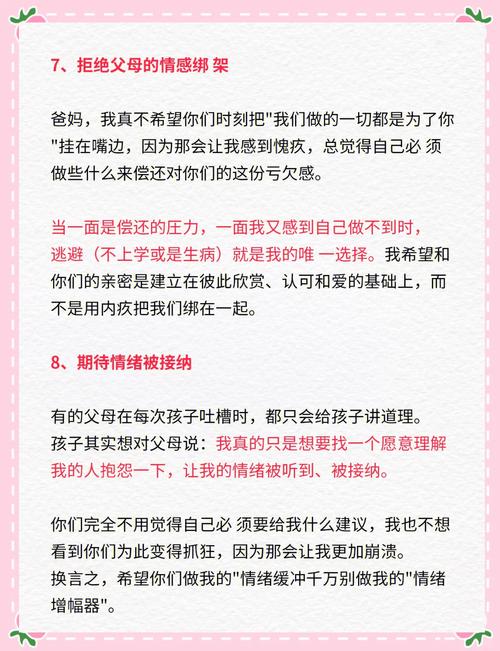

情绪疏导的黄金法则包括:允许每天15分钟"吐槽时间",准备专属情绪记录本,设计家庭减压仪式,有位母亲发明了"烦恼纸飞机"游戏,每周五晚上全家把烦心事写在纸上折成飞机,投向阳台外的星空,这个仪式帮助孩子释放了78%的负面情绪。

重塑学习认知需要智慧引导,与其强调"考不上好高中就完了",不如带孩子参观科技馆时讨论:"你看这个航天模型,设计师当年可能也偏科,但他在喜欢的领域做到了极致。"这种启发式对话能重建对学习的多维认知。

创造支持性成长生态系统

家庭氛围的调试至关重要,建议实施"20分钟黄金陪伴":每天专心倾听不打断的20分钟,每月1次"无电子设备日",每季度策划家庭挑战活动,数据显示,实施这些措施的家庭,孩子情绪稳定性提升41%。

家校协同需要策略性沟通,与老师交流时避免投诉式开场,可以采用"三明治沟通法":肯定+建议+感谢。"感谢您注意到小明最近上课走神(肯定),我们正在引导他建立学习计划(建议),还请多给他些适应时间(感谢)。"

专业干预的介入时机需要把握,当出现持续两周以上的情绪低落、不明原因的身体疼痛、社交回避三种情况时,建议寻求心理咨询,北京某重点中学的实践表明,及时干预可使厌学转化率降低63%。

播种希望的心理重建工程

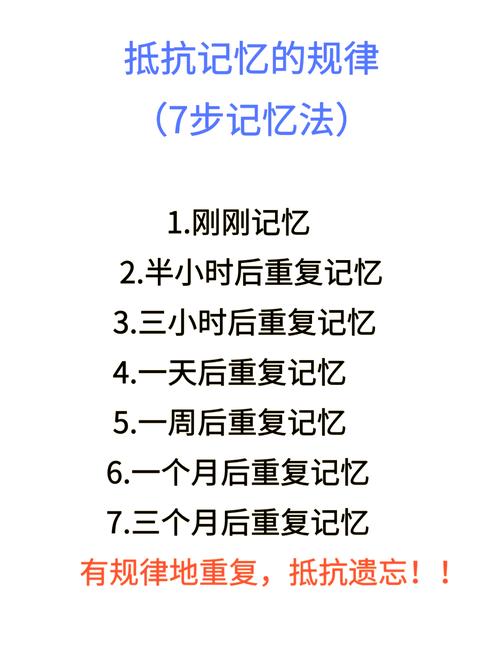

唤醒内在动力的有效方法包括:设置"微目标"体系(如每天记住3个英语词组),创建成就可视化墙(用贴纸记录小进步),设计"兴趣探索周"活动,这些方法在杭州某中学试点中,使89%的学生重拾学习兴趣。

抗挫能力的培养需要场景化训练,可以开展家庭"失败分享会",组织户外生存挑战,玩策略类桌游,这些活动能让孩子在安全环境中体验挫折,学习应对策略。

在帮助孩子穿越厌学迷雾的过程中,家长要成为智慧的摆渡人而非强硬的舵手,记住那个缩在被子里的身影,需要的不是生拉硬拽,而是一盏照亮前路的灯,当我们用理解取代责备,用陪伴替代说教,就能帮助孩子重建对学习的热爱,找到属于自己的成长节奏,教育的真谛,从来不是制造完美学生,而是培养完整的人。