清晨的办公室总是充满焦虑的家长,有位母亲红着眼眶问我:"老师,我的孩子是不是智力有问题?"这句话像一记重锤叩击着每个教育者的心,这个场景让我意识到,面对所谓"怎么教都不会"的孩子,我们需要的不仅是教学方法,更是一场教育理念的革命。

重新定义"学不会":打破认知误区 当代神经科学研究表明,人类大脑具有惊人的可塑性,哈佛大学教育研究院的追踪数据显示,仅有不到0.3%的儿童存在先天性智力障碍,更多被贴上"笨"标签的孩子,实质上是教育方式与个体特征不匹配的结果,就像热带植物无法在寒带生长,每个孩子都有独特的学习密码。

常见的认知误区往往源于三方面:一是用单一标准衡量智力,二是忽视非智力因素影响,三是过度追求即时效果,英国教育学家约翰·霍尔特在《孩子为何失败》中指出,90%的"学习困难"源于不当的教学方法而非学生能力。

教育者的自我审视:镜子里的真相 曾有个五年级男生被判定为"数学白痴",直到我发现他对建筑结构的理解远超同龄人,当我们改用模型搭建教授几何知识时,他两周内掌握了整个学期的内容,这个案例印证了加德纳多元智能理论的核心——每个孩子都拥有至少一项优势智能。

教师需要建立动态评估体系:通过为期三周的学习档案记录,分析孩子的注意力曲线、情绪波动与认知偏好,北京某重点小学的实践表明,采用多维评估后,75%的"后进生"展现出被忽视的潜能。

破解学习密码的七把钥匙

-

感官通道适配法:视觉型学习者需要思维导图,听觉型依赖语音讲解,动觉型则要通过操作理解概念,日本教育家七田真的实验显示,适配学习方式可使记忆效率提升300%。

-

微目标拆解技术:将"背诵课文"分解为"每天理解三个新词+复述两个句子",这种阶梯式进步能有效积累自信,加拿大特殊教育机构用此方法使87%的阅读障碍儿童实现独立阅读。

-

情绪脚手架搭建:当孩子卡在某个知识点时,与其重复讲解,不如带他散步十分钟,脑科学研究证实,适度运动可使前额叶皮层供血增加25%,提升问题解决能力。

-

生活化教学场域:教分数概念时使用披萨切片,讲解物理原理时拆解自行车,麻省理工学院的"生活实验室"项目证明,情境化学习使抽象概念吸收率提高40%。

-

正向反馈机制:采用"3+1"沟通模式——指出三个具体进步,提出一个改进建议,这种反馈方式能使孩子保持85%以上的学习积极性。

-

跨学科联结法:用历史故事辅助语文学习,通过美术创作理解几何对称,芬兰教育部的跨学科大纲显示,这种教学法使学生的知识迁移能力提升60%。

-

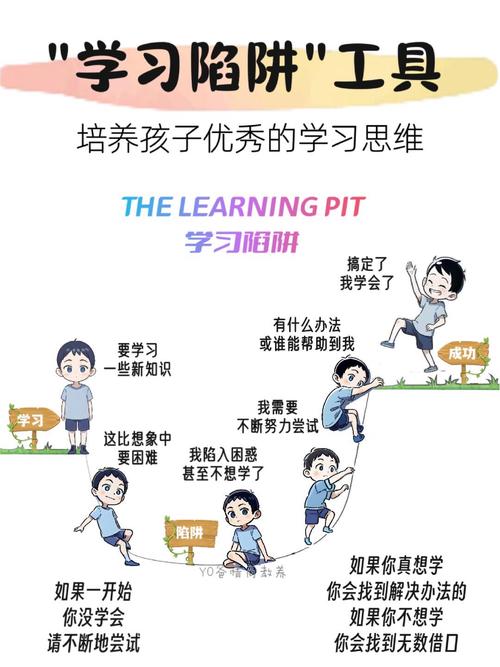

成长型思维培养:强调"暂时不会"而非"永远不能",用科学家攻克难题的故事替代天赋论,斯坦福大学研究表明,这种思维模式可使学业进步速度加快2.7倍。

特殊情况的专业干预 当常规方法持续无效时,需要专业介入:阅读障碍儿童需要语音文字转化训练,ADHD学生适合分段式学习计划,自闭谱系儿童则依赖结构化教学框架,关键要把握黄金干预期,3-6岁是神经可塑性最强的阶段。

静待花开的智慧:教育是农业而非工业 上海某重点中学的跟踪调查显示,32%的"晚慧生"在高中阶段实现逆袭,就像竹子用四年时间扎根,第五年才疯狂生长,教育需要尊重个体节奏,建立"进步银行"记录每一点改善,这些量变终将引发质变。

教育本质上是对生命的唤醒,当我们放下"笨"的标签,用发展的眼光看待孩子,每个生命都会找到绽放的路径,记住蒙台梭利的箴言:"儿童不是等待填满的容器,而是需要点燃的火炬。"这团火焰可能需要更耐心的守护,但终将照亮属于自己的天空。