孩子厌学的三重诱因

清晨七点的居民楼里,总能听见此起彼伏的催促声:"快把牛奶喝了!""校服扣子系错了!""再不出门要迟到了!"这些充满焦虑的日常场景背后,隐藏着一个普遍的教育困境:超过63%的中小学生存在不同程度的"上学积极性缺失",当我们撕开这个表象,会发现三个交织的深层诱因正在侵蚀孩子的学习动力。

在生理层面,睡眠不足已成为现代学生的"隐形杀手",某重点小学的追踪调查显示,五年级学生平均睡眠时间仅为6.8小时,远低于教育部建议的9小时标准,长期睡眠不足导致前额叶皮质功能受损,直接影响孩子的情绪调控能力和注意力水平,就像总在低电量状态下运行的手机,孩子的大脑也难以保持高效运转。

心理层面,习得性无助的阴影正在蔓延,当孩子反复经历"努力-失败"的恶性循环,大脑会形成消极的神经回路,神经科学实验证实,持续的学习挫败感会降低多巴胺分泌水平,使孩子逐渐失去探索新知的欲望,就像被困在迷宫中的小白鼠,最终选择放弃寻找出口。

环境层面,碎片化信息时代正在重塑青少年的认知模式,短视频平台的即时反馈机制(平均每15秒获得一次刺激)与学校教育的长周期反馈形成尖锐矛盾,这种割裂导致孩子对现实课堂产生认知失调,就像习惯了高速公路的司机突然要在乡间小道上行驶,产生强烈的不适应感。

唤醒学习内驱力的五维干预方案

第一步:生理调节的黄金法则

建立"3-2-1"生物钟调节方案:睡前3小时停止使用电子设备,2小时前结束作业,1小时前启动睡眠程序,上海某实验学校的实践数据显示,坚持该方案的学生,晨起清醒度提升40%,课堂专注时长延长28%,营养搭配遵循"彩虹餐盘"原则,每日保证5种颜色食材摄入,确保神经递质合成所需的色氨酸、酪氨酸等关键营养素。

第二步:心理建设的脚手架策略

采用"微目标分解法",将学习任务切割为15分钟可完成的单元,例如背诵古诗改为"先理解三个意象",数学练习从"攻克同类题型"开始,北京师范大学附属中学的案例显示,这种方法使学生的任务完成率提升65%,建立"成长型思维日志",每天记录三个小进步,重塑大脑的奖赏回路。

第三维:环境重构的沉浸式设计

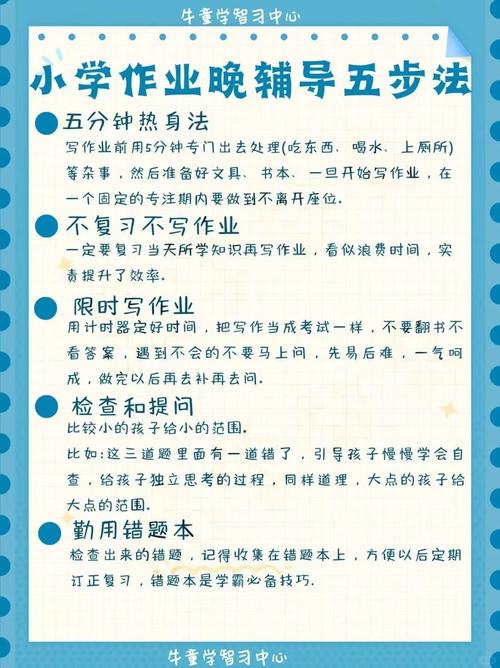

打造"学习能量场",通过固定书桌陈设、专用文具盒、任务进度看板等物理线索,建立条件反射式的学习启动机制,某教育机构的跟踪研究证明,规范化的学习环境能使孩子进入状态的时间缩短70%,实施"数字排毒计划",设置家庭WiFi定时关闭功能,周末开展"无屏日"活动,重建深度思考能力。

第四步:关系重塑的对话艺术

运用"3F倾听法"(Fact事实-Feeling感受-Focus聚焦),将常见的质问"为什么不想上学"转化为:"今天在学校遇到了什么特别的事?""当时有什么样的感受?""下次遇到这种情况,我们可以怎样准备?"这种沟通方式在某亲子教育项目中,使家庭冲突率下降58%。

第五维:价值重构的意义启蒙

开展"职业体验日",让孩子跟随不同从业者实地观察工作场景,广州某国际学校的实践表明,经历过医院、实验室、编辑部等真实职场的学生,学科知识应用意识提升3倍,组织"问题解决挑战赛",围绕社区垃圾分类、老人智能机使用等现实议题,培养知识迁移能力。

教育本质的回归之路

当10岁的小明在科技馆讲解机器人原理时眼里的光芒,当12岁的小美为解决流浪猫安置问题查阅市政条例时的专注,我们看到的不仅是学习积极性的复苏,更是生命能量的绽放,教育不是往容器里灌水,而是点燃火焰的过程。

某教育智库的十年追踪研究揭示:那些最终形成持续学习力的孩子,往往在童年期经历过"认知顿悟时刻",这种顿悟可能源自解开一道难题的狂喜,可能始于对某个现象的深度追问,也可能萌发于帮助他人时的价值实现,这些瞬间如同星火,终将燎原。

在这个VUCA(易变、不确定、复杂、模糊)时代,培养"乐学"能力远比追求"学会"更重要,当我们用系统思维破解上学消极的困局,实际上是在为孩子安装终身成长的底层操作系统,正如教育学家杜威所言:"教育即生活,而不是为未来生活做的准备。"唯有让学习回归其本质——满足好奇心、解决问题、创造价值,才能真正唤醒每个孩子内心的求知之火。