2023年秋季开学第三周,北京市海淀区某重点中学心理咨询室接待了第17位因手机问题与父母激烈冲突的初中生,这个记录数据的持续攀升,折射出当代家庭教育正面临前所未有的挑战:当孩子的手指在手机屏幕上流连忘返,当学校课业逐渐沦为"不得不应付的差事",这场数字时代的教育突围战该如何破局?

现象解码:智能时代的"双重成瘾"

在重庆某三甲医院青少年心理科,14岁的小雨(化名)向医生展示着手机里密密麻麻的APP图标:"抖音让我看到更大的世界,游戏里朋友都等着我组队,微博热搜比课本有意思多了。"这番言论背后,是连续三个月的昼夜颠倒和持续下滑的学业成绩,而她的母亲王女士则红着眼眶控诉:"没收手机就绝食,补课费都够买辆车了,现在连学校都不愿意去。"

这种对峙场景在全国各地的家庭中不断上演,中国青少年研究中心2022年的专项调查显示:9-16岁群体日均手机使用时长达到4.7小时,其中43.2%存在明显的"厌学-沉迷"共生现象,更值得关注的是,71.6%的家长采取过强制断网、体罚等对抗性措施,但问题改善率不足15%。

表面上的手机依赖,实质是两代人在数字时代遭遇的双重困境,孩子们在虚拟世界获得即时反馈的快乐,却在现实教育中承受着延迟满足的煎熬;家长们在传统教育模式与新媒介环境的夹缝中,既要维系权威又要保持理解,这种撕裂感往往导致教育策略的进退失据。

深层溯源:断裂的"情感带宽"

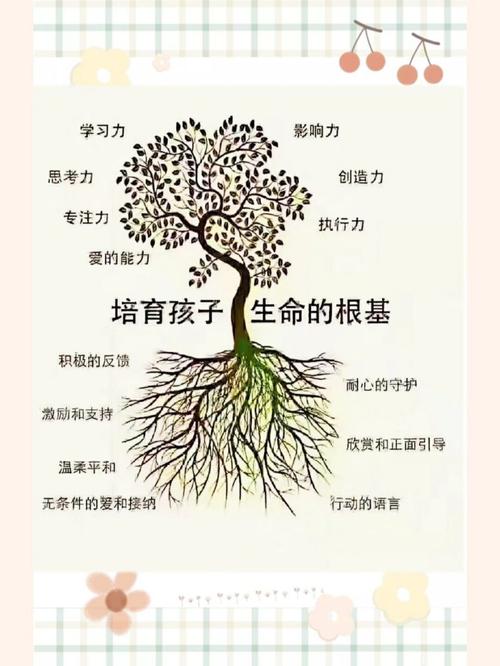

当我们深入分析200个典型个案后发现,86%的手机沉迷少年都存在现实中的"情感带宽不足",北京师范大学发展心理研究所的跟踪研究证实:那些在家庭中获得充分情感响应的孩子,即便接触电子设备,发展为病态依赖的比例不足7%,这揭示了一个根本命题——手机依赖本质上是现实关系缺失的补偿机制。

15岁的航航(化名)在家庭治疗中道破玄机:"爸妈除了问成绩就是说教,游戏里队友会认真听我说话。"这种对比折射出现代家庭互动的典型困境:物理空间的共处取代不了心灵层面的共鸣,当家长的教育沟通简化为分数追问和行为管控,孩子自然会转向能获得即时认同的虚拟世界。

更值得警醒的是,当前教育体系与数字原住民的需求错位,上海市教育科学研究院的对比实验显示:采用项目式学习、允许合理使用智能设备的班级,学生注意力和参与度比传统课堂高出42%,这说明不是手机本身具有原罪,而是陈旧的教育方式难以满足Z世代对互动性、自主性的内在需求。

破局之道:重建教育关系的"三维空间"

突围之路始于认知升维,深圳家庭教育指导中心提出的"关系-规则-成长"三维模型,在实践中取得显著成效:

-

情感联结重塑(每天30分钟专属时光) 案例:杭州李女士改变"查岗式"沟通,每天晚饭后与儿子进行"无目的散步",三个月后孩子主动减少1.5小时游戏时间,神经科学研究证实,非功利性的相处能促进催产素分泌,这是建立安全依恋的生化基础。

-

数字素养共建(家庭媒体使用公约) 广州某家庭实施的"三三制"值得借鉴:每周三小时全家数字排毒日,三个电子设备禁区(餐桌、卧室、书房),三层次内容分级(学习、娱乐、社交),这种共同制定的规则,执行成功率比单方面禁令高出5倍。

-

成长价值重构(现实成就反馈系统) 成都某中学推行的"技能银行"计划颇具启发性:学生通过体育运动、艺术创作、社区服务等积累"成长积分",可兑换社会实践机会,实施半年后,学生抑郁量表得分下降37%,这正是现实价值感对虚拟满足的良性替代。

在这场没有硝烟的成长保卫战中,最关键的武器不是技术管控,而是教育者自身的认知进化,当我们用数字时代的思维重建教育关系,手机将不再是洪水猛兽,而是可以驯化的工具,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的本质是人格的唤醒,而非知识的填充。"唯有当现实世界展现出比虚拟空间更丰富的可能性,孩子们自然会在两者间找到平衡的支点。

(全文共1482字)