小学生厌学心理的多维透视

清晨七点的阳光斜照在小区门口,背着书包的孩子们像一串彩色的音符跳跃着奔向学校,但总有几个孩子拖沓着脚步,红着眼眶攥紧父母的衣角,这样的场景在每个校园门口反复上演,根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告,我国小学生群体中存在不同程度厌学情绪的比例已达38.6%,这个数字在疫情后呈现出明显的上升趋势。

当我们深入观察这些不愿上学的孩子,会发现他们的"抗拒"背后往往潜藏着复杂的心理密码,十岁的男孩小宇每天早晨都会反复确认课程表,当看到有体育课时才会松一口气去上学——原来他因为数学成绩不理想,总担心在课堂上被老师提问,八岁的女孩朵朵最近突然拒绝参加任何集体活动,经过心理老师疏导才发现,她在课间游戏时被同学无意间孤立了。

这些真实的案例揭示着:孩子的厌学情绪从来不是简单的"不想学习",而是成长过程中各种压力在校园场域的具体投射,学业压力、同伴关系、师生互动、家庭期待等多重因素交织,构成了每个独特个体的"拒学方程式"。

走出教育迷思:家长常见应对方式的误区诊断

面对孩子的抵触情绪,很多家长容易陷入两种极端:有的母亲心疼孩子,允许其"偶尔放纵",结果请假天数越来越多;有的父亲坚信"严师出高徒",强行把孩子推进校门,导致亲子关系愈发紧张,某重点小学班主任王老师分享道:"最令人痛心的是看到家长用错误的方式'治疗',反而加重了孩子的'症状'。"

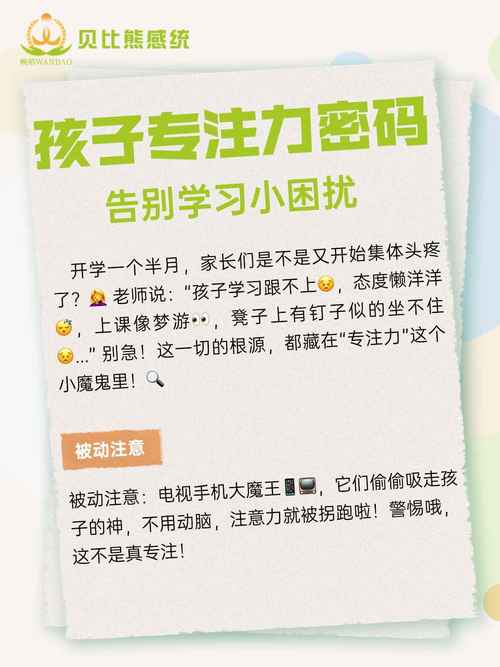

常见的教育误区包括:情绪压制型("其他孩子都能适应,怎么就你不行?")、物质激励型("今天去上学就给你买新玩具")、威胁恐吓型("再不上学就让警察叔叔来抓你"),这些方式或许能获得短期效果,却会损害孩子的内在动力系统,心理学研究显示,长期使用外部激励手段,会使儿童将学习行为与功利目的绑定,丧失对知识本身的探索欲望。

更值得警惕的是"隐性施压":深夜书桌前无声陪伴的母亲,周末穿梭于各个补习班的身影,这些以爱之名的付出,往往成为压在孩子心口的无形巨石,教育学家提醒:"当家庭氛围变成持续的低压槽,最敏感的孩子会率先用拒绝上学发出求救信号。"

构建心灵脚手架:家长引导的五大核心策略

倾听的仪式:建立安全的情感通道

与其追问"为什么不想上学",不如创造让孩子主动倾诉的环境,可以在晚饭后设立"彩虹时光",全家轮流分享当天最开心和最烦恼的事,当孩子提及学校相关话题时,用"然后呢?""你当时是什么感觉?"等开放性问题引导表达,此刻我们不是判官而是容器,要接住所有情绪,包括那些看似"不合理"的抱怨。

解码行为语言:绘制孩子的压力地图

准备一个情绪记录本,连续记录两周内孩子出现抵触行为的时间、场景及前置事件,你可能会发现规律:每次数学小测验前夜失眠、每逢周一早晨腹痛、遇到特定同伴时情绪低落,这些线索能帮助定位问题核心,就像拼图般还原孩子的压力源全景图。

重燃好奇火种:让学习回归本质

带孩子参观科技馆时,不要急着讲解知识,而是惊叹"磁悬浮列车怎么飘起来的?";陪读绘本时,假装看不懂结局,邀请孩子当"小老师",某位父亲分享的成功经验是:每周设置"疯狂问题日",全家人都要提出三个看似荒谬的问题(如果恐龙会说话,它们要怎么上学?"),在嬉笑中培养质疑精神。

构建支持网络:打造成长共同体

主动与老师建立战略伙伴关系,不是简单询问"孩子最近表现如何",而是交流"发现孩子对昆虫特别感兴趣,能否在科学课上给他展示机会?",帮助孩子筛选"能量伙伴",约请性格阳光的同学家庭共同郊游,创造自然的交往情境,必要时寻求专业支持,选择儿童心理咨询师时,重点考察其是否擅长游戏治疗等儿童友好技术。

生活赋能计划:培养心理弹性

通过"小步渐进"建立成就感:第一周目标连续三天准时到校,达成后举行家庭庆祝仪式,设计"情绪急救包",放入减压玩具、励志小便签、全家福照片等,让孩子在焦虑时能自我安抚,定期进行"挫折演练",通过角色扮演模拟被同学取笑、考试失利等场景,练习应对技巧。

静待花开:教育是一场温柔的坚持

在北京市某实验小学的家长工作坊里,心理老师带领家长们进行"童年回溯"体验:当回忆自己儿时最恐惧的上学记忆时,42岁的张女士突然哽咽——她终于理解女儿抗拒穿校服的原因,原来那抹蓝色勾起了自己当年因家境贫困被嘲笑的创伤,这个触动心灵的瞬间提醒我们:教育需要代际治愈的勇气。

化解厌学情绪从来不是速决战,而是浸润式的系统工程,当孩子再次噙着眼泪说"不想上学"时,请蹲下身平视他的眼睛:"我知道这对你来说很难,我们一起想办法好不好?"这种充满尊重的对话,正在为孩子重建对世界的信任感。

每个拒绝上学的孩子,都是举着隐形的抗议牌,上面写满对理解的渴望,家长的智慧,在于将这些抗议转化为成长的契机,用耐心织就安全网,让暂时折翼的小鸟重拾飞翔的勇气,教育的真谛,莫过于此。