现象背后的深层逻辑

在当代家庭教育现场,"孩子突然拒绝上学"已成为困扰无数家庭的现实难题,这些被贴上"躺平"标签的青少年,往往表现出对学校生活的抗拒、对未来的迷茫,以及伴随而来的昼夜颠倒、沉迷网络等行为模式,作为教育工作者,我们需要摒弃简单的标签化判断,转而以系统性视角理解这一现象背后的复杂成因。

从家庭教育维度观察,过度保护与过高期待这对矛盾体往往同时存在于现代家庭,某重点中学的心理咨询案例显示,62%的厌学青少年来自"直升机父母"家庭——这些家长既无微不至地包办生活琐事,又对学业成绩保持高压态势,这种畸形的教养模式导致孩子既缺乏生活自主权,又承受着难以负荷的成就焦虑。

学校教育体系同样面临挑战,某市教育研究院2022年的调查数据显示,初中阶段学生日均有效睡眠时间不足6小时,作业量与考试频次较十年前增长47%,当标准化评估体系挤压掉所有个性化成长空间时,部分敏感型青少年选择以"躺平"作为自我保护机制。

社会文化环境的影响更不容忽视,在短视频平台日均使用时长超过3小时的Z世代群体中,"读书无用论"的变体正在以娱乐化形式传播,某网络社区的热门话题#反内卷联盟#聚集了超过50万青少年成员,这种亚文化圈层正在重塑部分青少年的价值观体系。

破局之道的四维策略

重建信任关系的沟通艺术 某家庭教育指导中心的跟踪研究显示,成功复学的案例中,91%的家庭首先完成了亲子沟通模式的重构,具体实践包括:

- 设立每日30分钟"无评判对话时间",家长仅作倾听者

- 采用"我信息"表达法:"看到你熬夜打游戏,我担心会影响健康"

- 共同制定《家庭权利与义务公约》,明确双方责任边界

-

家庭动力系统的柔性调整 北京师范大学家庭教育研究中心提出的"三阶段干预模型"在实践中成效显著: 阶段一(1-2周):暂停所有学业相关话题,聚焦生活重建 阶段二(3-4周):引入非正式学习场景(博物馆、社会实践等) 阶段三(5-6周):渐进式恢复学习节奏,每日增加15分钟学习时长

-

学习意义的重构工程 杭州某重点中学开发的"人生项目制学习"值得借鉴:

- 每月设定1个跨界探索主题(如"城市流浪动物救助")

- 组建跨年级兴趣小组,完成调研与实践

- 通过短视频、公众号等形式输出成果 这种模式使87%参与学生的学业主动性显著提升。

专业支持系统的构建 当家庭自助难以突破困境时,需要建立分级干预机制:

- 校级:配备专职心理教师,建立同伴支持小组

- 社区级:开设家长成长工作坊,提供家庭教育指导

- 专业机构:对于持续三个月以上的拒学个案,建议寻求临床心理专家介入

教育本质的回归之路

某教育创新实验基地的长期追踪数据显示,成功复学的青少年中,68%最终进入了与早期兴趣相匹配的发展轨道,这个数据提醒我们:暂时的"躺平"可能是生命自我调整的必经阶段。

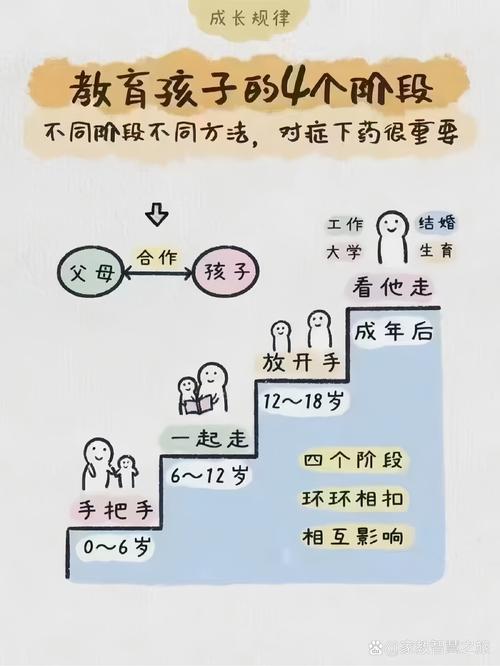

家长需要完成的认知升级包括:

- 从"问题视角"转向"发展视角"

- 理解青春期大脑前额叶发育的特殊性

- 接受非线性成长规律

学校教育者的角色转型方向:

- 从知识传授者变为成长导师

- 构建多元评价体系

- 创设弹性学习空间

社会支持网络的完善路径:

- 建立青少年心理危机干预绿色通道

- 发展社区青少年活动中心

- 规范网络内容分级制度

在这个充满不确定性的时代,破解"躺平"困境的关键,在于构建允许试错、包容多元的成长生态系统,当家庭、学校、社会形成教育共同体时,那些暂时收起翅膀的少年,终将在理解与支持中找到再次出发的勇气,教育的真谛不是塑造完美,而是唤醒每个生命内在的生长力量。