"妈妈,我能不能不去学校?"当10岁的乐乐第三次躲在被窝里哭泣时,张女士终于意识到孩子的厌学情绪已超出普通闹别扭的范畴,这个场景正在越来越多的中国家庭上演,根据教育部2022年发布的《中小学生心理健康发展报告》,全国有12.7%的中小学生存在显著厌学倾向,其中约3%达到需要专业干预的程度,面对这样的情况,越来越多的家长开始思考:当孩子无法继续学业时,休学是否可以作为缓冲的选项?

教育焦虑时代的休学困境 在深圳某重点小学任教的王老师发现,近三年因心理问题请假的学生数量翻了两番。"以前家长最担心孩子成绩下滑,现在更多家长开始关注孩子的情绪健康。"这种现象折射出中国家庭教育观念的深刻转变,上海教育科学研究院的调查数据显示,72%的00后家长将"心理健康"排在教育目标首位,这一比例较90后家长提高了41个百分点。

现行《普通中小学学籍管理规定》(2020年修订)明确规定:学生因身体状况或其他特殊原因需要暂停学业的,可申请休学,期限一般为1年,但在实际操作中,许多家庭面临两难选择:某省会城市教育局工作人员透露,每年约有15%的休学申请因"理由不充分"被驳回,主要争议集中在心理问题是否符合"特殊原因"的认定标准。

休学决策的三维考量模型 北京师范大学教育学部李教授团队提出的"休学决策模型"值得参考,该模型建议从三个维度评估:

- 生理指标:持续失眠、厌食、躯体化症状等医学指征

- 心理评估:专业机构出具的心理健康诊断报告

- 社会功能:是否完全丧失校园生活适应能力

典型案例中,14岁的初中生小宇在持续三个月拒绝上学后,经三甲医院诊断为中度抑郁,家长依据《精神卫生法》第23条,持医学证明成功办理休学,这个案例提示家长:完整的医疗文件是保障休学权利的关键。

程序正义:合法休学的实施路径 根据现行政策,办理休学需完成以下流程:

- 准备材料:三级甲等医院诊断证明、监护人申请书、学校意见书

- 办理时限:通常在学期开始前1个月或开学后2周内申请

- 审批权限:区县级教育主管部门最终核准

值得关注的是,2023年教育部新增"心理健康休学"专项通道,在9个试点省份允许持心理咨询机构出具的评估报告申请休学,深圳市某中学校长介绍,该校试行该政策后,复学成功率从58%提升至82%,"缓冲期"效果显著。

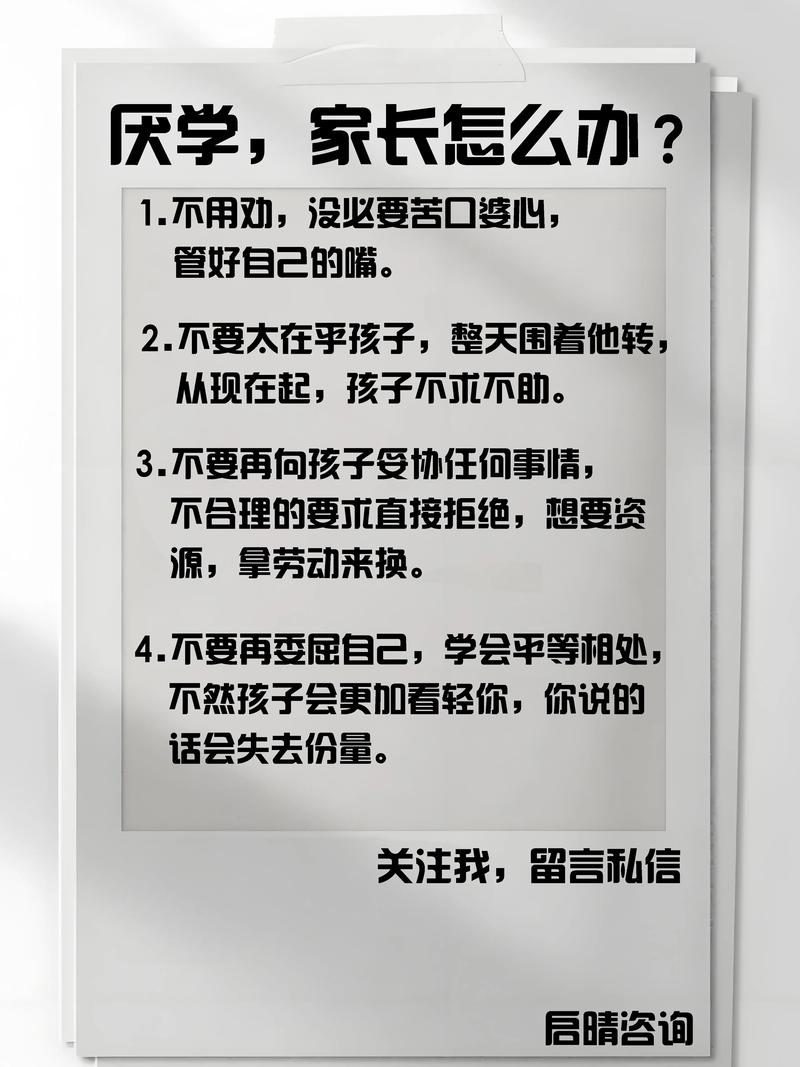

休学不是终点:家庭教育的重构机遇 上海家庭教育指导中心专家提醒:"休学批准只是开始,真正的挑战在于如何利用这个空窗期。"建议家庭制定包含以下要素的成长计划:

- 每日作息表(保持60%学校作息规律)

- 社会实践模块(社区服务、职业体验等)

- 心理健康维护(定期专业咨询)

- 学习能力保持(个性化知识摄入)

北京某重点中学的跟踪研究显示,科学规划休学期的学生,78%在复学后成绩保持或超过原有水平,而放任型管理的复学失败率高达43%。

复学衔接的系统工程 成功的复学准备应包含三个阶段:

- 预备期(复学前3个月):渐进式接触校园环境,从每周半天逐步增加

- 适应期(复学首月):定制化课表,允许选择性参与课程

- 巩固期(复学3个月后):建立长效心理支持机制

广州某实验学校开发的"阶梯复归"方案中,通过VR技术模拟课堂环境,配合认知行为疗法,使学生的复学适应期缩短了40%。

替代方案:教育的多元可能性 当休学并非最佳选择时,家长可考虑:

- 教育模式转换:申请走读、转学或选择个性化教育机构

- 学习方式调整:采用"半工半读"或项目制学习

- 学段衔接创新:初中生可申请"成长年",保留学籍参加社会实践

杭州家长陈先生的案例具有启发意义:其子在初二休学后,通过参加海洋科考项目重拾学习兴趣,最终以社会考生身份考入重点高中。

面对孩子的厌学危机,休学制度犹如教育体系设置的"安全气囊",但如何启动这个装置需要智慧与勇气,教育工作者王阳明在《传习录》中写道:"大抵童子之情,乐嬉游而惮拘检。"当我们重新审视教育本质时会发现,暂时的停顿或许是为了更好的成长,在这个过程中,家长既要善用制度赋予的弹性空间,更要把握教育转型的历史机遇,帮助孩子在停顿中找到属于自己的生命节奏。

(全文约1580字)