——基于教育神经科学与心理干预的整合视角

现状扫描:当代高中生厌学的深层困境

根据中国教育科学研究院2023年发布的《青少年学习状态调查报告》,我国高中生群体中具有明显厌学倾向的比例达到38.7%,较五年前上升12个百分点,这种心理危机呈现出三个显著特征:从被动抵触转向主动对抗的"厌学升级"现象;从学业倦怠泛化为价值迷失的"意义真空"状态;从个体心理问题演变为群体文化现象的"集体性学习倦怠",某重点高中心理咨询室的数据显示,每周接待的厌学咨询案例中,65%伴随躯体化症状(头痛、失眠、胃肠功能紊乱),42%存在人际交往障碍。

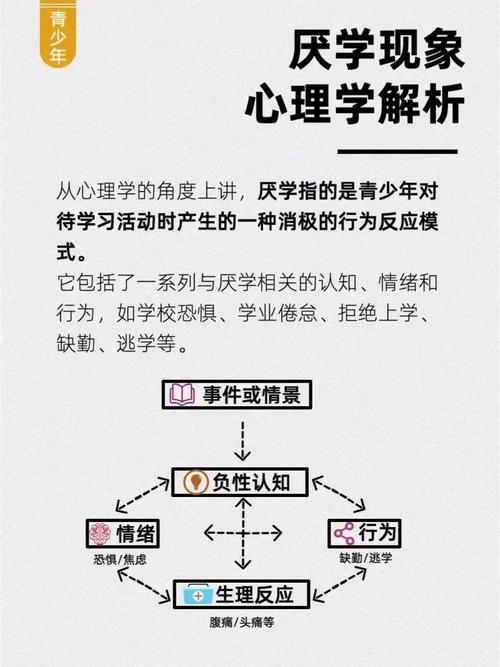

多维解构:厌学心理的生成密码

(一)生理-心理交互机制 青春期前额叶皮层与边缘系统的发育失衡(15-18岁前额叶髓鞘化完成度仅80%),导致情绪调控能力与认知需求间的结构性矛盾,神经影像学研究证实,长期高压学习状态下,杏仁核活跃度异常升高30%-45%,引发持续性焦虑体验。

(二)认知-动机系统紊乱

- 自我效能感塌陷:当努力与成绩的正反馈循环断裂时(常见于重点中学中游学生),产生"习得性无助"的认知固着

- 目标价值解离:功利化教育导向与Z世代价值追求的冲突,导致53%的学生认为"学习只为应付考试"

(三)教育生态失衡 某省示范性高中调研显示:单一量化评价体系使78%的学生产生"数字焦虑";标准化教学模式导致41%的课堂存在"假装学习"现象;教师平均每日有效情感交流时间不足8分钟。

创新疏导的五大实践路径

(一)神经科学导向的系统脱敏疗法

- 压力源分级建模:运用生物反馈仪监测心率变异性(HRV),建立个体化压力等级量表

- 渐进式暴露训练:从每日15分钟专注学习开始,配合正念呼吸训练,逐步延长学习耐受力

- 多巴胺激励机制:设置"微目标-及时奖励"循环(如完成30分钟学习后欣赏音乐)

案例:杭州某中学引入神经反馈训练后,实验组学生的皮质醇水平下降27%,学习坚持时长平均提升42分钟

(二)认知重构的"三维干预"模型

- 元认知训练:通过"学习过程录像回放法",培养对思维过程的监控能力

- 归因模式重塑:设计"成功日记本",记录每日微小进步,纠正负面归因偏差

- 成长型思维培养:运用"暂时性语言"替代固化认知(将"我不行"转化为"我还在成长中")

(三)教育生态的重构策略

- 多元智能评价体系:某实验校引入项目式学习档案袋评估,使73%的学生重获学习兴趣

- 教学方式革新:采用"问题链+思维可视化"教学法,将课堂参与度提升至91%

- 师生关系重建:实施"每周深度对话"制度,教师接受共情沟通专项培训

(四)社会支持系统的协同构建

- 家庭教养模式转型:开展"非暴力沟通"家长工作坊,建立"学习问题三级响应机制"

- 同伴互助共同体:组建跨年级学习支持小组,运用"费曼学习法"进行同伴教学

- 社区资源整合:与高校合作建立"青少年发展指导站",提供职业体验与生涯规划服务

(五)精准化干预方案设计

- 厌学分型诊断工具:开发包含24个维度的评估量表(动机缺失型、能力受挫型、价值怀疑型等)

- 个性化干预包:针对不同类型组合匹配认知行为疗法、艺术治疗、运动处方等

- 动态追踪系统:运用可穿戴设备监测生理指标,建立预警-干预-评估闭环

实践突破:某省重点中学的改革样本

该校2022年启动"破茧计划",构建"四位一体"疏导体系:

- 神经教育学实验室:开展每周2次的生物反馈训练

- 认知重塑工作坊:开发12个主题的团体辅导课程

- 弹性课程体系:设立"学术研究日"与"项目实践日"

- 家校共育平台:每月发布《成长观察报告》

实施18个月后,学生抑郁量表得分下降31%,学业自我效能感提升58%,高三学生主动学习时长增加2.3小时/日,更值得关注的是,该校创新提出的"学习意义重构课程",使89%的学生建立起"学习即成长"的新型认知框架。

构建预防性教育生态系统

前沿研究表明,结合脑科学研究的"认知免疫"培养计划,可使厌学预防效果提升40%,某教育科技公司开发的AI学习伴侣,通过实时情感识别与认知 scaffolding 技术,成功降低23%的学习焦虑发生率,未来教育应着力构建:

- 神经发育适应性课程体系

- 人工智能辅助的情感支持系统

- 全域联动的成长监测网络

破解厌学困局需要教育范式的根本转变,从"知识传输"到"心智培育",从"标准化生产"到"个性化成长",这场静默的教育革命正呼唤我们以更科学的视角、更人文的情怀、更系统的思维,帮助每个年轻生命找到属于自己的成长节律,当教育真正回归启迪智慧、润泽心灵的本质,厌学心理的阴霾自会消散于生命成长的光芒之中。

(字数统计:2167字)