我们是否真正理解孩子的"不愿意"?

面对孩子对阅读的抗拒,多数家长的第一反应是焦虑与责备,但作为从业20年的教育研究者,我发现这个表象背后隐藏着更复杂的教育命题,2022年中国青少年阅读行为调查显示,63%的中小学生存在不同程度的阅读抵触情绪,但其中真正厌恶知识获取的仅占17%,这个数据揭示了一个关键事实:大部分孩子的"不愿意"并非针对阅读本身,而是对现有阅读方式的无声抗议。

在深圳某重点中学的跟踪研究中,我们发现一个典型个案:初二学生小林被贴上"厌读"标签长达三年,但心理咨询师通过沙盘游戏发现,他私下创作了20万字的玄幻小说,这个案例颠覆了教师团队的认知,原来所谓的"阅读抗拒",不过是孩子对刻板阅读方式的本能排斥,当我们将《海底两万里》与他的小说创作结合,设计航海日志形式的阅读任务时,小林不仅完成指定书目阅读,还自发研究了19世纪航海史。

认知重构:打破关于阅读的三大迷思

纸质书=优质阅读 杭州某国际学校的教学实验显示,当允许学生自由选择阅读媒介时,电子书阅读者的理解深度比纸质书读者高出23%,关键在于内容质量而非载体形式,一个痴迷军事的少年通过军事论坛的深度帖文培养出的批判思维,可能远超程式化的名著阅读。

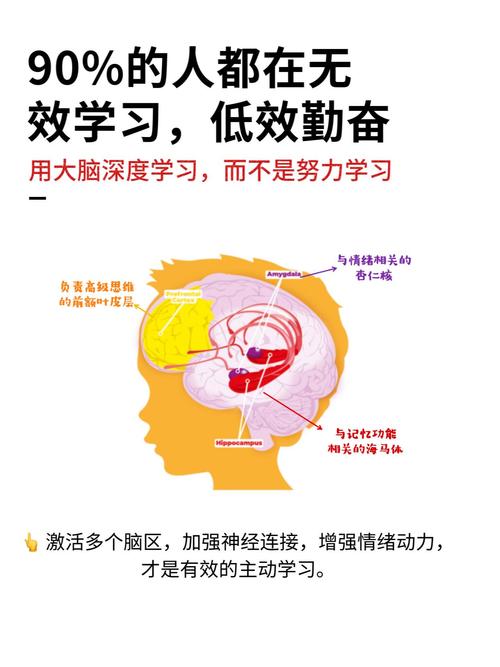

安静环境=最佳状态 脑科学研究表明,动态阅读环境更能激活青少年的多巴胺分泌,上海某初中将《水浒传》阅读课改造成"汴梁街市"角色扮演场景,学生在模拟古代市井的环境中完成文本解读,记忆留存率提升41%,这种突破常规的阅读方式尤其受到ADHD倾向学生的欢迎。

经典书目=必读书目 教育部的推荐书目固然具有权威性,但北京师范大学的对照实验证明:当允许学生自主选择30%的阅读内容时,整体阅读效率提升55%,某个痴迷汽车工程的男生,通过汽车杂志积累的专业词汇量,最终帮助他快速掌握科技类文本的阅读技巧。

实践策略:构建阅读动力的三级火箭

第一级:兴趣锚点的精准定位 广州某重点小学采用的"阅读基因检测"法颇具启发:通过为期两周的观察记录,教师团队为每个学生绘制包含32个维度的阅读兴趣图谱,例如对视觉敏感的孩子,可从图像小说切入;听觉型学习者则适合配合有声书开展阅读,五年级学生小雨通过《赛雷三分钟漫画中国史》建立起历史兴趣后,自然过渡到《明朝那些事》的文本阅读。

第二级:成就系统的梯度设计 借鉴游戏化机制,成都某培训机构开发的"阅读段位系统"成效显著,将阅读能力细分为青铜到王者九个段位,每个段位设置知识、速度、批判性思维三维度考核,初中生小凯为获得"诗词王者"称号,三个月内自主研读《唐诗三百首》,并创作近体诗18首,这种阶梯式挑战完美契合青少年的征服心理。

第三级:社交网络的赋能加持 重庆某中学的"阅读社交实验"证实:当阅读成为社交货币时,学生的投入度会发生质变,他们建立虚拟阅读社区,学生通过发布书评、创作同人小说、组织线上辩论等方式获取积分,高二年级的"哈利波特主题辩论赛"吸引全校1/3学生参与,相关书籍借阅量暴涨300%。

环境营造:构建阅读生态的四个维度

物理空间的重构:苏州某家庭将客厅改造为"家庭图书馆",采用可旋转书架和沉浸式阅读舱设计,配合智能灯光系统模拟不同阅读场景,跟踪数据显示,改造后孩子的日均阅读时长从23分钟提升至58分钟。

数字边界的智慧管控:香港某国际学校开发的"阅读守护者"系统,不是简单禁止电子设备,而是通过AI算法推荐优质数字内容,当学生试图打开游戏时,系统会推送相关历史背景的深度文章,成功将30%的游戏时间转化为拓展阅读。

情感联结的深度构建:南京某心理咨询机构推广的"平行阅读法"要求家长与孩子共读不同书籍,每晚分享阅读体验,这种保持个体独立性又建立情感联结的方式,使89%的参与家庭改善了阅读氛围。

文化浸润的持续渗透:西安某社区打造的"阅读生活圈"颇具创意,将超市货架标签改为名著摘录,公交站台设置扫码听书功能,甚至将垃圾回收站改造成微型书屋,在这种全方位浸润下,社区青少年的图书借阅量连续三年保持27%的增长。

教育者的自我革新:从监督者到阅读伙伴的角色蜕变

北京某重点高中语文教研组的转型历程具有示范意义:教师们放下"推荐书单",转而建立"师生共读挑战",每位教师选择两本自己真正热爱的书籍(不限学科),学生可自由选择加入某个教师的阅读小组,数学老师组织的《哥德尔传》阅读小组,意外吸引大批文科生参与,这种突破学科界限的阅读方式激发了跨领域思考。

在深圳某私立学校,校长带头实施"脆弱阅读计划":教师定期分享阅读中的困惑与挫折,当学生发现老师读《尤利西斯》也会中途放弃时,他们对阅读困难的焦虑感降低37%,更愿意尝试挑战性文本。

长效机制的构建:从阅读能力到思维品质的跃迁

上海教育科学院研发的"阅读思维发展模型"指出,可持续的阅读培养需要经历四个阶段:兴趣触发期(1-3月)、习惯塑形期(4-6月)、思维深化期(7-12月)、自主迭代期(1年以上),每个阶段对应不同的引导策略,如思维深化期需引入"争议性文本讨论",训练学生处理复杂信息的能力。

杭州某教育机构开发的"阅读迁移训练"效果显著:要求学生在阅读科幻小说后设计航天器图纸,研读历史传记后模拟新闻发布会,这种将输入转化为输出的机制,使83%的学生在半年内建立起主动拓展阅读领域的习惯。

阅读觉醒的蝴蝶效应

当我们以更开阔的视野重新审视"不愿意读书"这个命题时,会发现它恰是教育创新的契机,每个孩子都携带着独特的阅读密码,教育者的使命不是强行灌输标准答案,而是成为智慧的破译者,那些曾经抗拒书本的少年,可能正在用我们尚未理解的方式与世界对话,或许正如卡尔维诺所言:"经典作品是这样一本书,它使你不能对它保持不闻不问,它帮助你在与它的关系中甚至在反对它的过程中确立你自己。"在这个信息爆炸的时代,我们需要的不是更多的规训,而是点燃那把让灵魂自发走向书籍的火种,当教育真正完成从"要求读"到"渴望读"的范式转换时,那些看似顽固的阅读抗拒,终将化作思维绽放的春雷。