在某个重点中学的心理咨询室里,14岁的小雨用空洞的眼神望着窗外:"老师,我每天按时到校、认真写作业,但就是觉得心里空空的,我不知道为什么要学习,也不知道自己未来能做什么。"这样的场景正在全国各地的中学校园里频繁上演,据2023年教育部青少年发展研究中心的抽样调查显示,超过42%的初中生存在不同程度的"目标缺失综合征",这种精神状态的"空心病"正在蚕食青少年的成长动力。

解构动力缺失的深层密码

处于12-15岁阶段的青少年,正经历着埃里克森心理发展理论中的"同一性对角色混乱"关键期,他们的大脑前额叶皮层尚未发育成熟,导致执行功能与长期规划能力相对薄弱,这个阶段特有的认知矛盾表现为:既渴望独立又依赖权威,既向往未来又困于当下。

社会环境的重构加剧了这种迷茫,数字原住民一代在短视频、网络游戏中形成了碎片化的认知模式,即时反馈机制不断消解着他们的耐心与恒心,某省会城市重点中学的调查显示,67%的初中生每天刷短视频超过2小时,这种浅层刺激正在重塑他们的大脑奖励系统。

教育评价体系的单一性更让问题雪上加霜,当升学率仍是衡量成功的唯一标尺,那些在艺术、体育、科技创新方面有特长的孩子,往往被贴上"不务正业"的标签,这种价值评判的错位,直接切断了目标感建立的重要通道。

重建动力系统的三维模型

认知重塑要从打破"目标必须宏大"的迷思开始,北京师范大学附属实验中学推出的"微目标计划"值得借鉴:让学生从"本周学会三道数学题"、"每天记录三个新发现"开始,通过小目标的持续达成积累成就感,这种渐进式成长策略,能让青少年在行动中逐步明晰方向。

教育场域的革新需要构建"脚手架式支持系统",上海某初中创设的"梦想导师制",邀请不同行业的专业人士担任学生导师,通过真实职业体验破除认知壁垒,当学生亲眼见证科研人员的工作日常,或者参与社区服务项目,抽象的未来开始变得具象可触。

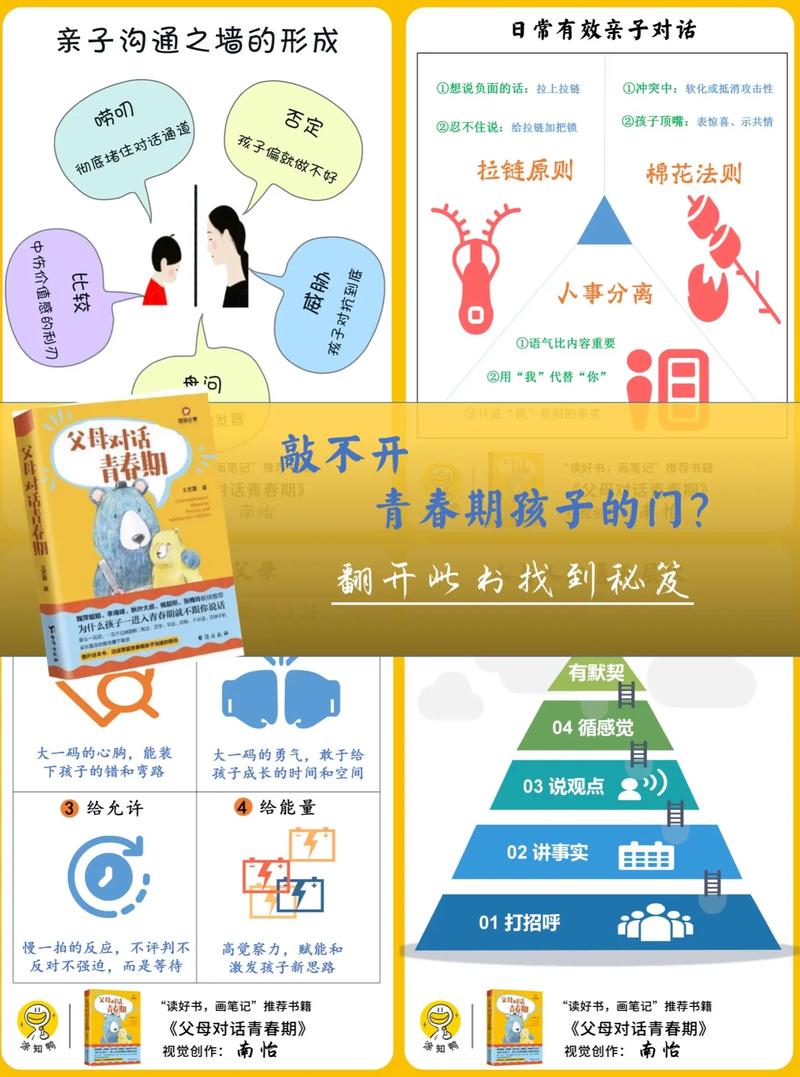

家校协同应该超越传统的成绩沟通层面,广州天河区推行的"家庭成长契约"实践表明,父母与孩子共同制定阶段性发展计划,定期进行"家庭议会"复盘,能有效提升青少年的自主决策能力,这种平等对话机制,让目标制定从外部要求转化为内在需求。

动力唤醒的实践路径

在北京市朝阳区某实验学校的"生涯启蒙课"上,学生们通过MBTI性格测试、霍兰德职业兴趣量表等工具进行自我探索,配合"职业影子日"活动,孩子们跟随职场人士实地观察,这种沉浸式体验能有效连接当下学习与未来可能。

成都七中开发的"项目式学习"模式提供了新思路,学生围绕"城市流浪动物救助"等现实议题组建团队,在调研、策划、执行的过程中,自然整合多学科知识,这种问题导向的学习方式,让知识获取回归其工具属性,重燃探索热情。

心理韧性的培养需要系统设计,杭州某民办初中将正念训练纳入日常课程,每天15分钟的呼吸练习配合"情绪日志",帮助学生建立自我觉察能力,同时设置的"挫折情景模拟",通过可控的失败体验增强抗压能力,这些都在重塑青少年的心理弹性。

在深圳南山区的教育创新论坛上,一位校长的话令人深思:"我们要做的不是给每个孩子安装发动机,而是唤醒他们内在的生命原力。"解决初中生的动力危机,本质上是帮助他们在价值重构中找到生命支点,这需要教育者具备园丁般的智慧——提供适宜的阳光雨露,静待每颗种子找到自己的生长方向,当社会能够宽容暂时的迷茫,给予适切的引导,青春期的"动力休眠期"终将转化为破茧成蝶的成长契机。