高考备战不仅是学子的人生大考,更是家庭教育智慧的终极检验,在这场没有硝烟的战役中,家长的角色定位直接影响着孩子的备考成效与心理健康,作为深耕教育领域二十年的研究者,我见证过太多因家庭教育失当导致的遗憾案例,也目睹过无数家校协作创造的逆袭奇迹,本文将系统解析高三家长应当秉持的教育理念与可操作的实践策略。

心理护航:构建稳定情绪支持系统

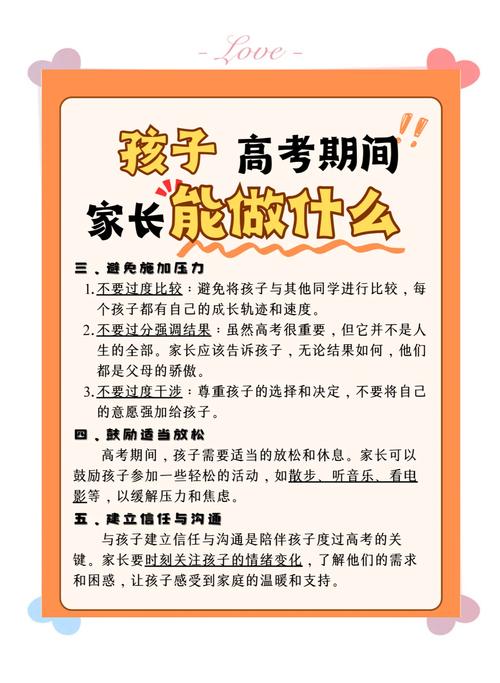

高三学生的心理波动呈现明显的阶段性特征,开学初期的踌躇满志、期中阶段的焦虑蔓延、寒假前后的倦怠期、模考后的信心危机,每个阶段都需要家长具备敏锐的观察力和科学的应对策略,当孩子出现失眠、食欲骤变、易怒等预警信号时,家长切忌简单归因为"不懂事",这些往往是压力超载的求救信号。

有效的沟通需要家长转换角色定位,某重点中学曾对300名高三生进行问卷调查,78%的学生表示最反感家长"三句话不离考试",建议采用"三明治沟通法":以生活话题为切入点,适时表达情感支持,最后自然过渡到学习话题。"今天食堂的糖醋排骨和妈妈做的哪个好吃?看你最近做题到深夜,需要爸爸帮你整理错题本吗?"

家庭氛围的营造需要刻意设计,北京某高考状元的家庭有个特别的"减压角",摆放着全家旅行照片、孩子儿时画作和减压玩具,这个物理空间的存在,让孩子在焦虑时能获得即时的心灵抚慰,家长要警惕将家庭变成"第二教室",适度保留生活烟火气反而能提升学习效率。

学业支持:做智慧型学习伙伴

家长介入学业管理需要把握精准的边界,上海教育科学院跟踪研究发现,适度参与孩子学习计划的家庭,其子女成绩提升概率是放任型家庭的2.3倍,具体操作可参照"三三制原则":每周三次学习情况交流,每次不超过三十分钟,聚焦三个具体问题,避免空洞的"要努力",而是讨论"立体几何的向量解法是否需要专项突破"。

信息收集与资源整合是家长的重要职责,建议建立"备考资源库",包含近五年高考真题解析、权威押题卷精选、高校专业目录等,某省重点中学家长群曾自发组建"学科智囊团",邀请不同职业家长分享专业认知,这种跨界交流帮助孩子建立了明晰的专业意向。

目标管理要遵循"SMART原则",与其设定模糊的"考上好大学",不如分解为"语文古诗文默写满分保持""英语完形填空错误控制在两个以内"等具体指标,某家庭教育案例显示,将目标可视化为进度墙,每月更新达成情况,能使学习动力提升40%。

生活保障:构建科学支持体系

营养管理需要破除"大补"误区,清华大学附属医院营养科研究表明,备考期间每日饮食应遵循"五个一"标准:一拳头优质蛋白、一捧多彩蔬菜、一把坚果种子、一杯发酵乳品、一份当季水果,某家长独创的"能量便当盒",用不同颜色餐盒分装营养餐,既保证膳食平衡又提升食欲。

作息调整要尊重个体差异,对于"夜猫子"型学生,与其强制早睡,不如帮助建立"90分钟睡眠周期",北京大学睡眠研究中心建议,将晚间学习分为90分钟单元,单元间隔进行15分钟冥想或拉伸运动,某家庭购置智能手环监测睡眠质量,据此调整作息安排,使孩子深度睡眠时长增加25%。

健康防护需要建立应急预案,建议家庭药箱常备缓解头痛的薄荷精油、调节肠胃的益生菌冲剂、预防感冒的维生素C泡腾片,某医生家长发明的"五分钟肩颈操",在课间即可完成,有效预防了颈椎问题。

家校协同:构建教育共同体

家长会的参与要突破传统模式,建议携带"观察记录本",记录孩子近期学习特点、情绪波动、作息变化等细节,与教师交流时采用"现象+困惑+建议"的表达结构,"孩子最近数学作业完成速度加快,但月考成绩反而下降,是否需要调整练习策略?"

信息过滤是家长的必修课,面对海量备考信息,建议建立"三级筛选机制":一级筛选剔除明显商业推广内容,二级筛选比对官方教育平台信息,三级筛选咨询任课教师,某家长建立的"信息评估表",从信息来源、数据支撑、适用性三个维度评分,有效规避了信息焦虑。

志愿填报准备要前置化操作,建议从高三上学期开始,每月安排一次"专业探索日",通过职场人士访谈、大学公开课体验、职业测评工具等方式,逐步明确专业方向,某家庭采用的"三维定位法"(兴趣+能力+前景),帮助孩子在百余个专业中精准锁定目标。

教育是静待花开的艺术,更是智慧耕耘的科学,高三家长要完成从"监工"到"教练"的角色蜕变,既要给予温暖的守望,又要提供专业的支持,当我们放下焦虑,用成长的眼光看待高考,这场备考之旅就会成为家庭共同成长的最佳契机,最好的教育永远是以身作则的示范,当我们自己成为终身学习者时,孩子自然能在人生大考中交出满意答卷。