智能手机在基础教育领域的渗透已成为不可逆转的趋势,根据中国互联网络信息中心2023年数据显示,我国高中生智能手机持有率已达97.8%,其中78.3%的学生承认在完成作业过程中存在不同程度的手机依赖现象,这种新型学习困境正引发教育界的深度思考:当数字化浪潮与青少年认知发展产生碰撞,教育者该如何构建科学干预体系?

现象解构:作业场景中的手机依赖图谱 1.1 工具性依赖与娱乐性依赖的交叉 典型表现为学生打开作业本的同时必定点亮手机屏幕,声称需要查询资料却频繁切换社交软件,北京师范大学附属中学的跟踪调查显示,完成同样难度的数学作业,使用手机的学生耗时比传统方式多出40%,其中有效学习时间仅占屏幕使用总时长的32%。

2 认知依赖的深层表现 部分学生出现"离机焦虑"症状,表现为脱离手机无法独立完成基础运算、失去知识检索能力、难以持续专注等问题,上海市精神卫生中心2022年青少年心理健康报告指出,长期依赖电子设备完成作业的学生,其工作记忆容量较同龄人平均下降15%。

归因分析:多维度透视依赖形成机制 2.1 教育数字化转型的伴生效应 随着"智慧教育"的推进,作业形式已发生根本改变,某省重点中学的作业系统显示,83%的教师布置作业时要求使用在线平台,65%的作业包含需要网络检索的开放性问题,这种结构性转变客观上强化了手机的工具属性。

2 青少年认知发展的阶段性特征 前额叶皮质发育尚未完全的高中生,面对即时反馈的智能设备时,更易陷入"多巴胺陷阱",神经教育学研究表明,手机应用设计的间歇性奖励机制,与学生完成作业所需的延迟满足形成直接冲突。

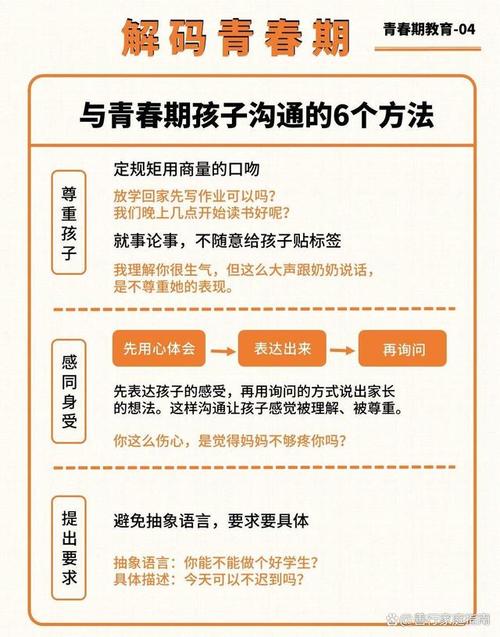

3 家庭教养模式的代际差异 追踪访谈显示,手机依赖程度与家庭教育方式呈现显著相关性,权威型教养家庭子女的作业用机自律性比放任型家庭高2.3倍,而过度干预型家庭反而会催生地下用机行为。

干预框架:构建四位一体的解决方案 3.1 个体能力培养体系 • 元认知训练:引入"番茄钟工作法"改良版,设置25分钟专注时段后允许5分钟集中查资料 • 数字素养课程:教授高级检索技巧、信息甄别方法、结构化笔记术 • 自我监控工具:指导使用Forest等专注类APP,建立可视化的手机使用日志

2 家庭环境重塑方案 建议家长签署"家庭数字公约",包含:

- 设立家庭作业专区,实行"手机驿站"制度

- 建立作业分段机制,每40分钟集中处理手机事务

- 家长同步示范,在孩子作业时段不使用娱乐设备 海淀区试点家庭的数据显示,执行该方案3个月后,学生作业效率提升27%,手机非必要使用降低43%。

3 学校教育生态优化 • 作业设计改革:推行"智能分层作业",区分需设备支持与纯纸质作业 • 校本资源建设:开发离线的知识图谱手册,建立纸质版常见问题库 • 同伴监督机制:组建"专注学习小组",实行设备共管与成果互评

4 技术辅助工具开发 杭州某科技公司研发的"学业护航系统"试点显示,通过:

- 白名单过滤技术限制非学习类应用

- 使用时长梯度提醒功能

- 知识检索路径优化算法 可使有效学习时长提升35%,同时降低66%的分心频率。

典型案例解析 4.1 正向引导案例 深圳某重点中学的"数字素养月"活动中,通过开展"信息猎人"挑战赛,教导学生快速定位有效信息,参与者平均检索效率提升50%,非必要屏幕时间下降28%。

2 危机干预案例 对已形成严重依赖的学生,某心理咨询中心采用"渐进脱敏疗法":首周每日设定1小时无设备作业时段,之后每周递增30分钟,配合认知行为训练,8周后基本恢复自主作业能力。

教育者的认知升维 5.1 重新定义"依赖"概念 手机依赖不应简单等同于网瘾,要区分工具性使用与病理性依赖,教育者需建立三级评估体系:工具使用者(日均1.5小时内)、风险使用者(3小时内)、问题使用者(超3小时)。

2 把握数字化转型的平衡点 美国教育传播与技术协会(AECT)2023年白皮书强调,理想的教育技术整合应遵循"30%法则":数字工具使用不超过学习总时长的30%,且必须伴随等量的线下深度思考。

3 构建新型师生数字契约 教师应主动参与学生的数字学习过程,例如共同制定APP使用规范、示范高效检索方法、分享个人知识管理经验,将设备使用转化为可教化的学习策略。

面对智能手机与作业场景的深度交织,简单禁止已非明智之举,教育者需要以发展性眼光重构教学范式,将数字工具依赖转化为素养培育契机,这要求我们建立更精细的干预模型,在保障认知发展质量的前提下,培养出真正具有数字时代核心竞争力的新一代学习者,正如教育部《基础教育信息化应用典型案例》所指出的:"智能设备的挑战本质上是教育创新的机遇,关键在于构建人机协同的新型认知生态。"