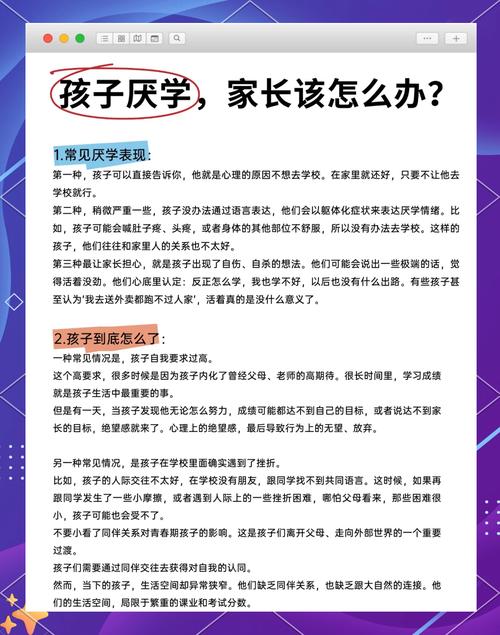

解码儿童厌学的深层逻辑 在基础教育阶段,约38%的家庭面临子女厌学问题,这个看似简单的现象背后,往往交织着复杂的生理、心理与环境因素,首先需要排除生理性诱因,某些儿童可能患有未被识别的学习障碍(如ADHD注意缺陷多动障碍、阅读障碍等),这类神经发育问题会导致作业完成困难,进而产生逃避心理。

从心理学视角分析,儿童厌学常呈现"习得性无助"特征,当长期面对超出能力范围的学习任务,或经历过多负面评价时,大脑会启动自我保护机制,形成"无论怎么努力都会失败"的认知定式,典型案例中,五年级学生小林在连续数学考试失利后,逐步发展出作业拖延、学习回避等行为模式。

环境因素同样不容忽视,高压的家庭教育氛围(如频繁比较、惩罚性作业机制)容易触发逆反心理,教学实践中发现,当作业难度超出最近发展区15%时,儿童的学习动机就会显著下降,当前教育体系中的标准化作业模式,往往忽视了儿童认知发展的个体差异性。

破解路径:构建三位一体的解决方案

-

医学筛查先行:建议家长优先进行专业医学评估,排除视听功能障碍、感统失调等生理因素,上海某三甲医院儿童发展中心数据显示,约12%的"厌学"儿童存在未被诊断的学习障碍。

-

认知重建工程:通过"微小成功体验"重塑学习信心,具体实施可采取作业分解策略,将复杂任务拆解为可完成的5分钟单元,例如背诵课文改为分段录音跟读,数学应用题转化为生活情境模拟。

-

家校协同机制:建立教师-家长-学生的三角沟通模型,北京某重点小学的实践表明,定制化作业方案(如选择性作业、主题项目制作业)使学生参与度提升47%,家长需转变监督者角色,成为学习脚手架搭建者。

-

学习模式创新:引入多模态学习法,将书面作业转化为实践任务,如用超市购物完成数学运算,通过家庭剧场演绎课文内容,神经科学研究证实,多感官参与可使知识留存率提升65%。

-

激励机制重构:避免物质奖励陷阱,建立过程性评价体系,采用"努力积分制",将按时完成、字迹工整等过程要素纳入评价维度,某教育实验显示,聚焦努力程度的反馈能使学习持久性增强3.2倍。

沟通艺术:构建良性互动的关键技巧 建立"倾听-共情-引导"的沟通范式至关重要,当孩子说"作业太难"时,切忌立即说教,有效话术应是:"这道题确实不容易,你卡在哪个步骤了呢?"这种回应方式既接纳情绪,又引导问题具体化。

实施"三明治反馈法":肯定+建议+鼓励。"你主动完成了前两题很棒(肯定),第三题我们可以换个方法试试(建议),相信下次你会做得更顺利(鼓励)",心理学研究证明,这种沟通模式能使儿童接受度提高80%。

创设"家庭学习会议"制度,每周固定时间共同讨论作业安排,让孩子参与制定计划表,赋予适度选择权(如决定作业顺序),民主参与式管理可培养责任意识,某跟踪调查显示,参与计划制定的学生作业准时率提高92%。

环境营造:打造滋养型学习生态 物理环境优化方面,建议设置专用学习区,遵循"最小干扰原则",书桌保持45%留白度,文具按使用频率分层收纳,光照强度维持在300-500勒克斯,色温选择4000K中性光,这些细节调整可使学习效率提升30%。

时间管理采用"番茄工作法"改良版:低年级15分钟学习+5分钟休息,高年级延长至25+5周期,配合可视化进度表,使用彩色磁贴标记任务完成度,某实验班级应用此法后,作业耗时平均缩短35%。

家长自身需做好示范效应,设立"家庭学习时段",父母同步进行阅读或工作,避免在孩子学习时进行娱乐活动,构建沉浸式学习场域,追踪研究表明,家长示范组儿童的学习专注时长是对照组的2.1倍。

破解厌学困局需要系统思维和持续投入,每个案例都是独特的生态样本,要求教育者保持专业敏感与创新勇气,通过科学诊断、策略优化和环境重塑,完全可以帮助儿童重建学习信心,关键要记住:教育不是矫正缺陷的艺术,而是点燃火种的智慧,当我们用理解替代责备,用支持替代强制,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏。